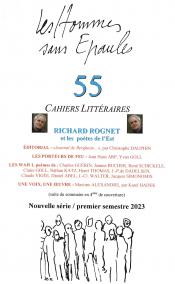

Les Hommes sans Épaules

Dossier : Richard ROGNET & les poètes de l'Est

Numéro 55

346 pages

30/03/2023

17.00 €

Sommaire du numéro

Editorial : "Journal de Bergheim, de Wissembourg au Sundgau, en passant par le Val d'Ajol", par Christophe DAUPHIN

Les Porteurs de Feu : Jean Hans ARP, par Christophe DAUPHIN, Yvan GOLL, par Christophe DAUPHIN, Poèmes de Jean Hans ARP, Yvan GOLL

Ainsi furent les Wah 1, Poètes de l'Est : Poèmes de Charles Guérin, René SCHICKELE, Claire GOLL, Nathan KATZ, Henri THOMAS, Jean-Paul de DADELSEN, Claude VIGEE, Daniel ABEL, Jean-Claude WALTER, Jacques SIMONOMIS

Focus 1, "Les poèmes de verre d'Emile Gallé & l'Ecole de Nancy", par Christophe DAUPHIN, avec des textes de Emile GALLE

Focus 2, "Sur les Malgré-Nous, avec un envoi d'Albert Schweitzer", par Christophe DAUPHIN, avec des textes de Albert SCHWEITZER

Dossier : Richard Rognet, le chant sur l'abîme par Paul FARELLIER, Poèmes de Richard ROGNET

Ainsi furent les Wah 1, Poètes de l'Est & d'ailleurs : Poèmes de Joseph Paul SCHNEIDER, Roland REUTENAUER, Jean-Paul KLEE, Germain ROESZ, Gérard PFISTER, Serge BASSO DE MARCH, Ilhan Sami COMAK, Gwen GARNIER-DUGUY

Une Voix, une œuvre : "Maxime Alexandre, ni ici, ni d'ailleurs", par Karel HADEK, Poèmes de Maxime ALEXANDRE

Focus 3, "Le ravin de la mort du Struthof", par Christophe DAUPHIN, Natzweiler-Struthof

Satan, la poésie : "Ernest de Gengenbach ou Satan dans les Vosges", par César BIRÈNE, Poèmes de Ernest de GENGENBACH

Les pages des Hommes sans Epaules : Poèmes de Jean BRETON, Alain BRETON, Christophe DAUPHIN, Paul FARELLIER, René CHAR

Infos / Echos des HSE : Textes et poèmes de Odile COHEN-ABBAS, Christophe DAUPHIN, Luis MIZON, Patrick LEPETIT, André-Louis ALIAMET, Bernard FOURNIER, Marie-Christine BRIERE, Jacques ARAMBURU, Ashraf FAYAD, Paul ELUARD, Alice COLANIS, Jacquette REBOUL

Présentation

JOURNAL DE BERGHEIM (De Wissembourg au Sundgau en passant par le Val d’Ajol)

(éditorial, extraits)

par Christophe DAUPHIN

Ce numéro des Hommes sans Épaules est consacré à l’Est et à ses poètes autour de l’Alsace et de la Lorraine. Il a été élaboré durant l’été 2021 que j’ai passé dans la région y bourlinguant depuis Bergheim où j’étais installé, de Wissembourg au Sundgau de Nathan Katz, en passant par les Vosges de Goll et de Richard Rognet. Ces retrouvailles, depuis mon dernier séjour à Marckolsheim, au bord du Rhin, furent propices sur le plan culturel et bien sûr des yeux, des rencontres, de l’assiette et du verre. Poète de l’Ouest, je me sens à l’aise chez les poètes de l’Est, trop méconnus comme la riche culture et souvent terrible histoire de ces terres. Il n’en fallait pas davantage pour décider d’y remédier.

Il faut en effet remonter loin, à 1972, pour qu’une revue leur consacre un numéro à ces poètes de l’Est, Alsaciens en l’occurrence. Je fais allusion au fameux numéro de la revue Poésie 1 (n°26, 1972), « La Nouvelle poésie alsacienne », de notre Jean Breton. Le dénominateur commun à tous ces poètes ? Ils possèdent une « coloration baroque et rhénane » : Sylvie Reff (Frère de mes os - À chaque aube nous naissons vierges – Les nuits nous teignent – De ce bleu noir étincelant – Quoi noie les fautes – Et les midis tournoyants – Qui font déborder les arbres), France Bonnardel (Les étoiles sans sépulture – S’entrechoquent dans la nuit), Denise Grappe (Sous l’écorce du mot qui n’a pas éclaté, circule la colonne de moelle, nourrie aux racines), Guy Heitz (Écoute le tonnerre de sang dont leurs muscles sont flagellés, nourri d’alcool et d’explosions solaires), Marc Jung (Toi et moi – Nous avons un phœnix à mettre au monde), Roland Reutenauer (Du plomb dans l’estomac, du vent dans les jambes. L’espoir a des yeux d’écureuil), Jean-Claude Walter, Joseph-Paul Schneider ou Conrad Winter (nous ne ferons plus l’éloge du feu – sinon les cendres – par le vide et son mal). Et que nous disent ces poètes, qui ont fondé le Conseil des Écrivains d’Alsace ? Lisons Conrad Winter : Arrache la paupière si l’œil est mort – Frappe si l’on éventre ton émotion ! Et de manière collective : « Conscient de la nécessité d’un changement de la condition et des fonctions de l’écrivain dans la société, décidé à exiger pour l’écrivain un statut social digne de son métier, et résolu à remettre en cause les principes d’une culture traditionnellement coupée du peuple, ce groupe d’écrivains souhaite la création partout en France de Conseils régionaux semblables, sans lesquels rien ne pourra se faire sur le plan national. Dans un premier temps, ce conseil a établi le dialogue entre l’écrivain et le lecteur dans des lycées et des bibliothèques. Et il a commencé à combattre le sabotage culturel sur le plan régional. »

Dans sa préface, Maxime Alexandre, le poète ainé, alors âgé de 73 ans, ne manque pas d’évoquer la question alsacienne, la langue, la guerre, l’annexion, l’Occupation allemande (1871-1918) : « Que puis-je faire pour mes compatriotes et camarades, poètes de la nouvelle génération ? Les inviter à constater le miracle, à ne pas refuser de l’accueillir, dans la souffrance, la faim et la soif, et jusque dans le désespoir, d’accord, je pense, avec moi, si je dis qu’il est dans la nature du miracle d’être imprévisible. Je ne leur souhaite pas un sort comparable au mien. La lutte du poète avec le langage, quelles que soient les circonstances et l’époque, est toujours dure. Mais ils ont sur moi cet avantage : la langue des comptines qu’ils ont chantées et celle des poèmes qu’ils écrivent est la même, alors que mes chansons d’enfant à moi étaient allemandes. Leur infligerai-je le récit de mes malheurs ? Ils ont d’autres chats à fouetter. Qu’il me suffise de les adjurer – sachant de quoi je parle – de rester fidèle à ce qu’ils jugent aujourd’hui digne de leur admiration et de leur amour, sans défaillance, sans compromission et sans laisser-aller ! »

S’il ne figure pas, mais cela aurait pu, dans ce numéro de Poésie 1, le génial dessinateur alsacien, maître es humour noir et insurgé Tomi Ungerer (1931-2019), fils et petit-fils d’horlogers strasbourgeois, aurait pu y témoigner d’une autre occupation allemande (celle de 1940-45), faisant part de toute l’ambiguïté de la question alsacienne, avec une région sans cesse prise en tenaille et/ou tiraillée de tous côtés : « En Alsace, j’ai été élevé entre deux arrogances, allemande et française. Les Français et les Allemands sont pour moi des occupants. Psychologiquement, la France a commis sur mon pays un assassinat culturel difficile à pardonner, car il m’a coûté très cher. À l’école, c’était deux heures de retenue ou une baffe dans la gueule pour un mot d’alsacien… Avec les nazis on n’avait pas le droit de parler le français, et avec les Français on pouvait être puni pour un mot d’allemand ou d’alsacien... Mais ce n’était quand même pas ma faute si j’avais passé quatre ans sous les nazis ! Symboliquement je suis un des rares témoins des bûchers de livres... Au lycée, on avait une grande bibliothèque de l’époque du Kaiser, et là, les Français ont tout brûlé. Ça sentait plus le cuir que le papier... Je suis « content » d’avoir vécu ces épreuves... Pour moi c’est une source d’enrichissement. Ce n’est pas avec le bonheur qu’on apprend quelque chose… J’aboie en allemand, je jappe en français et je grogne en alsacien… Je suis ma propre patrie. Mon drapeau, c’est mon mouchoir. » Thérèse Willer écrit (in Tomi Ungerer l’Alsacien, 2015) : La violence de ces événements a suscité chez Ungerer un profond dégoût pour les conflits armés et les totalitarismes que les thèmes de sa critique politique ont sans cesse réactualisé. Lorsqu’il publie L’Alsace en torts et de travers (l’école des loisirs, 1988) Ungerer déclare : « En Alsace, j’ai trébuché sur mes racines. » Ungerer pointe l’attitude identitaire de l’Alsacien en ces termes : « L’Alsacien vit dans ses racines qui lui donnent un sentiment de sécurité », c’est le dessin de la chanson Wachet auf, wachet auf (Réveillez-vous, réveillez-vous), qui montre, dans une transposition au premier degré, un gnome endormi entouré des racines d’un arbre. L’allusion est particulièrement lourde dans l’illustration de son commentaire sur le caractère des Alsaciens : « Il ne manque pas, à l’occasion, de diligence », qui montre ce même véhicule attelé à deux escargots. Les thèmes satiriques de l’Alsace sont posés. Dix ans plus tard paraît Mon Alsace (La Nuée bleue, 1997).

(..)

De cette Alsace nous retenons, choix forcément restreint et non exhaustif, dans notre numéro douze poètes et non des moindres puisqu’il s’agit de l’immense peintre-poète-sculpteur Jean Hans Arp, l’un de nos deux Porteurs de Feu, puis Maxime Alexandre, poète juif alsacien surréaliste communiste puis chrétien (quel parcours !), Nathan Katz, poète dialectal méconnu, à tort, hors de sa région, le météore Jean-Paul de Dadelsen, Claude Vigée (Porteur de Feu des HSE n°39, 2015), Joseph Paul Schneider, Jean-Claude Walter, Roland Reutenauer, l’enfant terrible Jean-Paul Klée, Jacques Simonomis le poète du Cri d’os, le peintre-poète strasbourgeois Germain Roesz et Gérard Pfister, poète qui a aussi développé un impressionnant catalogue, éditorial, à la magnifique enseigne d’Arfuyen, depuis 1975. La poésie n’embrase pas seulement le papier de ses signes, mais la vie entière, un terroir, une histoire, ses beautés et ses douleurs. Ainsi vies et œuvres des poètes de l’Est nous amènent à évoquer les guerres et les massacres qui ravagent leur enfance, leur vie et leur contrée, en découlent le sort terrible des Juifs d’Alsace, des Malgré-Nous et des déportés du Struthof… Gallé et son École de la beauté et de l’humanisme social ne sont pas en reste, ni Albert Schweitzer l’Alsacien sans frontière, dont le message de respect de la vie n’est pas entendu…

Différente est l’histoire des voisins lorrains et vosgiens, qui échappent à la Reichsland Elsaß Lothringen, Yvan Goll, le poète de Saint-Dié, à part, car, de père Alsacien et de mère Lorraine. Nous revenons sur la vie et l’œuvre d’Yvan Goll, le poète de Jean sans Terre (in rubrique Porteur de Feu) comme il le mérite, tellement grand et oublié, méconnu aujourd’hui à tort. Situé dans le sud de la Lorraine, le département des Vosges tient son nom du célèbre et magnifique massif qui occupe une grande partie de son territoire : 6.000 mille km2. Avec 47 %, le taux de boisement des Vosges se situe à la quatrième place après la Guyane, les Landes et le Var. L’Ouest est vallonné de plateaux et de basse montagne avant d’atteindre le Massif, et l’Est, granitique et gréseux (qui est constitué de grès), plus élevé et couvert de son manteau de forêts de résineux.

Ici, le paysage est roi. Ainsi dans les tableaux du plus grand peintre vosgien : Claude Gellée dit le Lorrain (Chamagne 1600-Rome, 1682), comme dans les vers des poètes. Certes, les poètes lorrains et vosgiens sont ici en petit nombre par rapport aux alsaciens. Outre Yvan Goll, on lira le symboliste Charles Guérin, notamment autour de sa passion pour l’Alsacienne Jeanne Bucher, appelée à devenir l’une des grandes figures de l’art moderne. Daniel Abel, le poète de Châtel-sur-Moselle, très marqué par le surréalisme et Serge Basso de March, de Longwy. Puis, nous nous rendrons dans la ville thermale de Plombières-les-Bains, sur les rives du lac de Gérardmer et à Paris, pour y suivre l’itinéraire de l’abbé Ernest de Gengenbach, le temps d’une rencontre avec Satan. On lira ensuite les trois plus hauts sommets du massif : Yvan Goll, bien sûr, mais aussi Henri Thomas, le poète d’Anglemont. Né dans une famille paysanne, boursier d’État, Thomas fut un proche d’Artaud et de Gide, l’auteur d’une œuvre importante de qualité constante : trente-et-un livres de fiction (roman, récits et nouvelles), dix livres de poèmes et huit livres de journaux et carnets, sans parler de la correspondance. De la poésie, Thomas nous dit : « Bonheur d’être docile à des données profondes et irréfutables, de donner leur équivalent le plus rapproché possible par le moyen des mots, et de tendre ainsi à la réalité par le chemin de la parole. » Comme l’a écrit feu notre ami Jean Rousselot : « La qualité des images, leur pouvoir transcendantal, l’allure feutrée de la démarche syntaxique, l’aisance de l’élaboration dans un creuset où inconscient et conscient brûlent du même feu doux, voilà ce qu’on admire chez Henri Thomas, et la naissance d’un ordre où viennent se réduire, s’intégrer toutes les acquisitions nouvelles de la poésie. » Discret et humble, Henri Thomas. Il n’en est que plus grand encore.

Discret et humble, Richard Rognet le poète du Val d’Ajol (lieu-dit de Hamanxard, en fait) l’est tout autant que son aîné. Il est l’un des grands poètes de notre époque. Son diptyque constitué de Le Transi (1985) et de Je suis cet homme (1988) est un chef d’œuvre. C’est à Richard Rognet, Porteur de Feu des Hommes sans Épaules (n°33, 2012), qu’est consacré, sous la houlette de Paul Farellier, le dossier central de ce numéro des HSE. Humilité donc car, qui suit ce qui « porte en soi la fierté – du silence et la gloire de l’ombre trouve l’existence ».

Mais contrairement à son compatriote vosgien Henri Thomas, qui a beaucoup voyagé, vécu à Londres, à Paris et dans le Massachussetts, Richard, a toujours préféré les plaines, vallées, villages et montagnes des Vosges, la vie simple et vraie, mais néanmoins profonde, universelle, telle que nous la retrouvons dans son œuvre poétique. Le poème se situe ici à la lisière du monde, du temps, du dehors et du dedans, du lointain et du proche, « là où la vie ne – distingue plus ce que tu vois dehors de ce qui – vibre en toi, comme le lieu parfait de ta naissance. » Là, ou le brin d’herbe incarne tout le cosmos, en équilibre sur la foudre, le poème et la tombe : Aujourd’hui, au déclin – de ma vie trop visible, - j’étrangle mon poème : - je veux voir l’intérieur, - les passagers confus – qui me frôlent, se taisent. Le poète ne soulève pas seulement le temps, il le secoue comme une nappe, faisant alors ruisseler, vallées, fleurs, enfance, et émotions toujours (rien n’est gratuit dans sa poésie) entre les herbes drues et les tendres, l’arbre et les pierres entre les doigts du jour.

(..)

Richard ne cesse de rallumer, l’enfance, le rêve, le souvenir, les vertiges et leurs fièvres, qui portent en eux nos origines ; il ne cesse de rallumer tous les soleils, du sommeil, pour parer au désespoir qui se replie en nous. Car les soleils ne sont bien sûr pas tous jaunes-solaires, mais aussi d’un noir profond, lorsque la solitude, le vide et la mort viennent recouvrir le massif avant de s’écraser sur le poète avec force et douleur (je suis le lit désert d’un grand fleuve ignoré), à l’instar de Baudelaire. Et quelle constance (est-ce une qualité vosgienne ?), de L’Épouse émiettée (1977) à, vingt-quatre livres plus tard, La Jambe coupée d'Arthur Rimbaud (2019) ; quelle constance dans la qualité, à remuer les pierres brûlantes sous les mots, à s’accorder aux étoiles, au vécu qui s’ébroue et parle en nous, sans jamais qu’il y ait de redites. Le poète ne tourne pas en rond, il a tout l’espace infini devant lui et le silex de ses mots-émotions. Le poète nous le dit : au bouleau qui se dresse – dans la campagne qui se sauve, - j’assure qu’une voyelle – sur le point de renaître – lui donnera forces et racines, - un soleil à lui tout seul. Enfin, comment terminer sans souligner qu’à la suite de son aîné vosgien Yvan Goll - qui fut lié d’amitié au poète autrichien Rainer Maria Rilke, tout comme Jeanne Bucher -, Richard, lyrique, est aussi et peut-être surtout notre plus grand poète élégiaque ! L’élégie occupe une place particulière dans son œuvre au même titre que chez Rilke et chez Goll. Des Élégies internationales (1915), l’utopie poétique de l’humanité réconciliée de Goll aux Élégies pour le temps de vivre (2012) de Rognet, en passant par les Élégies de Duino (1923) de Rilke, il y a l’utopie poétique de l’humanité réconciliée, la rage de vivre comme doit vivre la vie, « au fin fond de notre présence » et « l’inexprimable dit, élevé à la présence » d’après Lou Andreas-Salomé.

Christophe DAUPHIN

(Revue Les Hommes sans Epaules n°55, 2023).

Revue de presse

Lectures :LA REVUE DU MOIS DE MAI 2023, C’EST : Les Hommes sans Épaules n° 55

On a une somme ! Près de 350 pages, consacrée aux poètes de l’Est (de la France), entre Alsace et Lorraine. Tous les auteurs importants alsaciens et lorrains sont recensés dans ce volume. Tous avec une notice biographique et bibliographique large et soignée.

Chaque fois, on rentre dans un destin, une histoire, pour ne pas dire hors norme, on va dire étonnante. Ces vies de poètes si différents défilent et on y trouve chaque fois un intérêt renouvelé. Parfois aussi on est un peu déçu par les textes joints et proposés, peut-être insuffisamment nombreux ou reflétant des époques même récentes un peu dépassées ou des styles relativement datés. Mais j’ai tout lu d’un bout à l’autre en me régalant. Il faut bien avouer qu’il y a là un particularisme spécifique entre une histoire avec un basculement de nationalités entre 1871 et 1919, puis entre 1940 et 1945 d’un côté et de l’autre consécutivement une langue tiraillée entre français et allemand.

Pour prendre les grands aînés : Jean Hans Arp parle trois langues dans son enfance, avec l’alsacien. Il est aussi bien poète que sculpteur et fera partie du groupe fondateur du mouvement Dada. Les oignons se lèvent de leurs chaises / et dansent aussi rouge que si l’on gantait le jus des nains… Second « porteur de feu » : Yvan Goll, seul représentant de l’expressionnisme en France. Il s’opposera à Breton qui défend écriture automatique et récits de rêves contre une pensée où la raison intervient davantage. Il a inventé le Réisme. À noter, comme le souligne Christophe Dauphin, que son œuvre en France n’est plus du tout éditée. De lunes à lunes / se tendent les courroies de transmission / Soleil sur monocycle / au vélodrome astronomique / poursuis ton handicap…

Suivent ensuite Charles Guérin, poète symboliste, franc-tireur, avec un focus sur le maître verrier Emile Gallé. René Schickele, « général des pacifistes », Claire Goll, à la vie exaltante, Nathan Katz et un second focus sur les « Malgré nous ». Puis Henri Thomas qui pense que « le roman est lié à la vie alors que la poésie est liée au langage. Déclenchement d’une action contre déclenchement d’une harmonie ». La Bastille a des aubes froides / La neige y fait des taches noires.

Le grand Jean-Paul de Dadelsen dont le maître livre est « Jonas ». Claude Vigée disparu en 2020 à l’âge de 99 ans. Il ne nous reste pas un endroit pour tomber. Daniel Abel, son amitié avec André Breton, son lyrisme teinté de merveilleux. Jean-Claude Walter publié par Rougerie. Jacques Simonomis, revuiste de « Soleil des Loups » avec Jean Chatard et du « Cri d’os » : Des terres attendent / serrées dans tes poches / rapetassées d’étoiles filantes / d’éclisses de soleil / avec sous ton mouchoir / la mer qui vaut le coup…

Le dossier central est consacré à Richard Rognet par Paul Farellier : l’enfant s’est retrouvé / prisonnier de la vie, sentinelle d’un territoire / qui ne s’est pas livré. Autre dossier : Maxime Alexandre par Karel Hadek. Il a connu une vie passionnante, rencontre avec Aragon, rupture avec le surréalisme, communisme, expérience catholique…

Joseph Paul Schneider, Roland Reutenauer et Jean-Paul Klée, qu’on adore : « la matière verbale s’est emparée de ma pauvre personne ». Autant de livres édités que d’inédits. Avec un focus sur le Struthof où son père est mort par Christophe Dauphin et des dessins d’Henri Gayot. Enfin Germain Roesz à la fois peintre, poète et éditeur des « Lieux-Dits ». Gérard Pfister et les éditions Arfuyen…

Enfin Ernest de Gengenbach par César Birène, sous-titre : « Satan dans les Vosges ». Une vie incroyable qui mériterait un film. Il est exclu du groupe surréaliste en 1930, y opposant politique et ésotérisme. Prêtre défroqué, a collectionné les « bienfaitrices »…

À noter encore René Char, Christophe Dauphin et Marc Patin, les critiques…

Un numéro passionnant.

Jacques MORIN (in www.dechargelarevue.com, 1er mai 2023)

*

Les Poètes de l’Est dans les Hommes sans Epaules

Christophe Dauphin a voulu ce numéro consacré aux poètes de l’Est, de l’Est de la France, autour de l’Alsace et de la Lorraine, à l’identité marquée et souvent douloureuse. Le dernier numéro consacré aux poètes de cette terre pourtant propice à la création datait de 1972. Il était grand temps. Dans ce numéro de Poésie 1, le n°26, la question alsacienne était présente, celles aussi de la langue, de la guerre, de l’occupation allemande, de l’annexion, etc. Christophe Dauphin prend le temps de rappeler les traumatismes, les blessures non cicatrisées qui immanquablement, consciemment ou non, orientent encore la chanson du poète de l’Est même si la Lorraine et les Vosges relèvent d’autres particularismes que l’Alsace. Si le destin n’est pas commun, il est bien partagé.

Deux porteurs de feu sont présents dans ce volume, Jean Hans Arp et Yvan Goll.

« Jean Hans Harp, nous dit Christophe Dauphin, n’est pas seulement le plus grand artiste sculpteur et poète alsacien, mais aussi, avec Francis Picabia, le plus grand peintre-poète du XXe siècle. Les deux sont issus du sulfureux et subversif mouvement Dada. Il y a donc une injustice à voir son œuvre plastique magnifique occulter son œuvre poétique, qui ne l’est pas moins, magnifique. »

Les HSE nous introduisent ainsi à la poésie du strasbourgeois qui disait de sa sculpture « C’est de la poésie faite avec les moyens plastiques ». L’œuvre poétique de Arp dépasse son expression poétique, elle-même remarquable, pour embrasser toute sa création.

Extrait de « Sophie rêvait Sophie Peignait Sophie dansait » :

Tu rêvais d’étoiles ailées,

de fleurs qui cajolent les fleurs

sur les lèvres de l’infini,

de sources de lumière qui s’épanouissent,

d’éclosions symétriques,

de soies respirantes,

de sciences sereines,

loin des maisons aux mille dards,

aux prosternations de déserts naïfs,

parmi mille miracles débraillés.

Tu rêvais de ce qui repose dans l’immuable de la clarté.

Tu peignais une rose dévoilée ;

un bouquet d’ondes,

un cristal vivant.

Yvan Goll (1891-1950) est vosgien. Il laissa une œuvre considérable en allemand, français et anglais. Si la poésie tient dans son œuvre la place essentielle, il s’intéressa aussi au roman, au théâtre, à l’opéra, rédigea des essais, des anthologies et assura des traductions. S’il est connu et reconnue en Allemagne, il est totalement oublié en France, malheureusement. Ce « Jean sans Terre » devenu par la poésie homme complet, homme universel, mérite pourtant une attention très particulière. Les HsE nous offrent donc la possibilité de découvrir pour la plupart d’entre nous un poète exceptionnel et parfois visionnaire.

Extrait de « Amérique » (in Elégie de Lackawanna, 1944) :

Amérique aux yeux de mercure et d’oranges

Amérique au crâne rempli de fourmis et de comètes rouges

Amérique qui cours et qui n’habites

Que des villes défaillantes sur les dunes

Halte ! Halte ! sur les boomerangs de tes highways

Halte ! devant tes totems d’essence

Dont les yeux de tabac et de pétrole

Clignent sous la dune d’anis

Halte ! te dis-je, car dans ton dos cavale l’avenir

Et le regard sacrificateur de l’Indien

Fait tourner à l’envers les roues de ton soleil

Les roues rutilantes de tes iris ferrugineux

Et les dollars de on chariot roulant à l’infini

Amérique prends garde aux venins verts du lierre indien

Aux plumes de coqs déjà plantées dans ton échine

Prends garde au triangle de l’oiseau nickelé

J’entends tes fleuves frapper leurs écailles de cuivre

Et les oreilles de tes moules emplies

Du suicide éternel des eaux et de la créature

Bien d’autres poètes de l’Est sont présents dans ces pages, notamment Richard Rognet longuement présenté par Paul Farellier et le toujours aussi étonnant Ernest de Gengenbach, abbé saisi et déchiré entre dieu et diable par sa rencontre avec le surréalisme.

Rémi BOYER (in incoherism.wordpress.com, 13 juin 2023).

*

La belle revue pilotée depuis 1997 par Christophe Dauphin parait deux fois l’an, en mars et en octobre, proposant 350 pages de poésie venue de tous les coins du monde. Cette troisième série, qui en est aujourd’hui à son numéro 55, a été précédée d’une première, initiée par Jean Breton, qui parut à Avignon puis à Paris de 1953 à 1956 (neuf numéros), puis d’une seconde, sous la direction d’Alain Breton, publiée à Paris de 1991 à 1994 (onze numéros).

Les Hommes sans Épaules est le nom d’une tribu dans le roman Le félin géant de J.-H. Rosny aîné, ainsi que le rappelle l’extrait du roman placé en quatrième de couverture, hommes que ne charge aucun fardeau, « hommes de la tête aux pieds, sans épaules mais entiers, c’est-à-dire avouant nos faiblesses et nos forces, [qui] célébrons encore le rêve, l’amitié de l’homme et de la nature ». Un historique très complet de la création et de l’évolution des Hommes sans Épaules est retracé par Christophe Dauphin à l’occasion des 70 ans de la revue, dans un Salut aux riverains de 2023 qui fait écho à l’Appel aux riverains de 1953, le manifeste des Hommes sans Épaules, dans lequel Jean Breton écrivait : « La poésie ne saurait se définir par sa mise en forme, puisqu’elle échappe à son propre moule pour se répandre et se communiquer. Elle est cette rumeur qui précède toute convention esthétique ; domptée, mise au pas ou libérée selon une technique personnelle à chaque poète, elle court sa chance, à ses risques et périls ; elle s’offre à la rencontre, au dialogue… Notre revue est un lieu de rencontres. Nous ouvrirons les portes, les laissant battantes, nous inviterons nos amis à s’expliquer sur ce qui leur paraît essentiel dans leur comportement d’être humain et de poète… ».

Ce numéro 55 des HSE est consacré aux poètes de l’Est de la France : Alsace, Lorraine et Vosges. Nous renvoyons le lecteur à la présentation qu’en fait Christophe Dauphin sur le site de la revue, à partir du voyage qu’il a réalisé dans ces régions durant l’été 2021. Il y détaille notamment le contexte alsacien, avec la longue occupation allemande (1871-1918), le tiraillement entre deux langues, le sentiment de dépossession d’une culture proprement alsacienne, ni française, ni allemande, ainsi que l’exprime le dessinateur Tomi Ungerer : « En Alsace, j’ai été élevé entre deux arrogances, allemande et française. Les Français et les Allemands sont pour moi des occupants. Psychologiquement, la France a commis sur mon pays un assassinat culturel difficile à pardonner, car il m’a coûté très cher. À l’école, c’était deux heures de retenue ou une baffe dans la gueule pour un mot d’alsacien… Avec les nazis on n’avait pas le droit de parler le français, et avec les Français on pouvait être puni pour un mot d’allemand ou d’alsacien... ». Contexte difficile pour les poètes que ce bilinguisme de fait, tant la langue dans laquelle est écrite le poème est constitutive de sa musique, qui touche autant à la forme qu’au fond. Les deux Porteurs de feu (poètes jugés majeurs du siècle écoulé, placés à la une de chaque numéro de la revue), sont pour ce numéro l’alsacien Jean Hans Arp, le célèbre peintre et sculpteur cofondateur du mouvement Dada, dont on sait moins qu’il fut aussi un grand poète, et le poète vosgiens Yvan Goll. Les deux hommes maitrisaient aussi bien le français que l’allemand, et ont écrit dans les deux langues. Citons le poème intitulé Tu étais claire et calme de Arp, pictural et lumineux, dans lequel il parle de sa compagne Sophie Taeuber, également peintre et sculptrice : « Tu étais claire et calme. / Près de toi la vie était douce. / Quand les nuages voulaient couvrir le ciel / tu les écartais de ton regard. // Tu regardais avec calme et soin. / Tu regardais soigneusement le monde, / la terre, / les coquilles au bord de la mer, / tes pinceaux, / tes couleurs. // Tu peignais le bouquet de la lumière / qui croissait, / s’élargissait, / s’épanouissait / sans cesse sur ton cœur clair. / Tu peignais la rose de douceur. / Tu peignais la source d’étoile. » De Goll, ce poème sombre, Ta lampe de deuil, extrait du recueil Traumkraut, traduit en français par sa femme Claire Goll (L’herbe du songe), écrit à l’hôpital de Strasbourg tandis qu’il luttait contre la leucémie, qui dit la souffrance de l’exil loin du pays natal (c’est en exil aux États-Unis, où il passe de nombreuses années, de 1939 à 1947, qu’il apprend en 1945 sa leucémie, dont il décèdera cinq ans plus tard) : « Ta lampe de deuil, bien-aimée / Brille vers moi à travers tous les lointains / Comme les yeux rougis des étoiles tourmentées // J'ai bu les timbales de vins fatals / Quand j'étais solitaire / Et exilé de ton vignoble // Pourquoi le soleil bruit-il plus doré / Quand je ferme les yeux / Et pourquoi ton sang bat-il en moi plus violemment // Si toi qui m'es ravie / Tu ne m'appelles plus qu'avec des bras de brume ? ».

Les auteurs recensés dans ce volume, comme dans tous les autres, font l’objet de notices biobibliographique particulièrement riches et soignées. Douze poètes alsaciens sont présents dans ce numéro 55. Outre Arp, on peut lire Maxime Alexandre, poète juif alsacien surréaliste communiste puis chrétien, Nathan Katz, poète dialectal méconnu, à tort, hors de sa région, le météore Jean-Paul de Dadelsen, Claude Vigée, Joseph Paul Schneider, Jean-Claude Walter, Roland Reutenauer, l’enfant terrible Jean-Paul Klée, Jacques Simonomis le poète du Cri d’os, le peintre-poète strasbourgeois Germain Roesz et Gérard Pfister, poète qui a aussi développé un impressionnant catalogue éditorial chez Arfuyen. Parmi les poètes lorrains et vosgiens, outre Yvan Goll, figurent dans ce numéro le symboliste Charles Guérin, notamment autour de sa passion pour l’Alsacienne Jeanne Bucher, appelée à devenir l’une des grandes figures de l’art moderne, Daniel Abel, très marqué par le surréalisme, Serge Basso de March, l’abbé Ernest de Gengenbach, Henri Thomas, proche d’Artaud et de Gide. La rubrique Une voix, une œuvre, proposée par Karel Hadek, est consacrée à Maxime Alexandre, né en 1899 et mort en 1976. C’est par l’intermédiaire d’Aragon, rencontré dans un café de Strasbourg, qu’il rejoint à Paris le groupe surréaliste autour d’André Breton, dont il fréquente les réunions jusqu’en 1932. Il pose dès 1927 la question d’un rapprochement avec le parti communiste, Aragon adhérant précisément la même année au parti, adhésion qui le conduira à une rupture officielle avec Breton et les surréalistes. Traumatisé par la guerre et l’holocauste, qui lui faire prendre conscience de sa judéité, Alexandre se convertit en 1949 au catholicisme sous le parrainage de Paul Claudel, conversion dont il reviendra, « étranger parmi les surréalistes, étranger parmi les communistes (et les athées), étranger parmi ses compatriotes, étranger parmi ses coreligionnaires… », éternel solitaire, tel le mendiant d’un poème extrait du recueil Le juif errant :

J’ai longé les routes sans dormir

J’ai offert mon visage aux nuits

Une branche verte m’a dit de pleurer

Le songe de l’eau m’a fait boire

C’est la soif de l’homme

Qui n’a pas de bornes

La soif de l’homme

Dans le sable des routes

C’est la faim de l’homme

Qui n’a pas de bornes

Comme l’aile de l’oiseau

Sous le vent des mers

J’ai gémi dans le sable rouge

J’ai parlé au sable du désert

Un souffle ardent m’a répondu

Le vent a soulevé le feu du ciel

[…]

C’est à Richard Rognet, poète vosgien resté toute sa vie attaché à sa terre, et Porteur de Feu des Hommes sans Épaules (n°33, 2012), qu’est consacré le dossier central sous la houlette de Paul Farellier, qui écrit notamment, concernant cette poésie : « Il en émane – dans ses registres opposés : d’un côté l’obscur, l’âpre et le voilé, et de l’autre, la douceur du regard, la clarté sensitive – quelque chose comme d’une âme souffrante et illuminée. L’unité de cette œuvre tient moins à la pure qualité formelle, jamais relâchée, de la chose écrite, qu’à la conjonction « astrale » qui s’y révèle d’un élan du vivre sous la fascination de la mort et d’un désir de se surmonter vers l’inaccessible ». Pour Christophe Dauphin, toujours à propos de Rognet : « Le poème se situe ici à la lisière du monde, du temps, du dehors et du dedans, du lointain et du proche, « là où la vie ne – distingue plus ce que tu vois dehors de ce qui – vibre en toi, comme le lieu parfait de ta naissance. » Là, ou le brin d’herbe incarne tout le cosmos, en équilibre sur la foudre, le poème et la tombe : Aujourd’hui, au déclin – de ma vie trop visible, - j’étrangle mon poème : - je veux voir l’intérieur, - les passagers confus – qui me frôlent, se taisent. Le poète ne soulève pas seulement le temps, il le secoue comme une nappe, faisant alors ruisseler, vallées, fleurs, enfance, et émotions toujours (rien n’est gratuit dans sa poésie) entre les herbes drues et les tendres, l’arbre et les pierres entre les doigts du jour ». Citons un extrait des cinq poèmes inédits de Richard Rognet présentés dans le dossier central, qui dit la présence caressante de la nature : « Pourtant, les oiseaux, devant ma porte battante, couvraient de chants subtils et vigoureux les roses défaillantes. Je croyais en eux, je pensais qu’ils m’éviteraient les menaces massues, les parfums altérés, les traces que laisse derrière elle une nuit de larmes. Je leur accordais, à la pointe de mes paroles, les mêmes vertus que celles que dispense un ciel subrepticement dégagé, je les voyais comme l’étrave d’un vent réconfortant préparant le passage d’une joie franche, à hauteur d’homme – ô les abris rêvés sous d’inimitables voix ! et ces baisers qui traversent l’obscurité comme une eau dévalant les montagnes en grésillant sur les pierres ! / Revenons aux oiseaux, à la place qu’ils ont partagée avec celle des branches où murmure, longtemps après leur envol, la paix d’un matin propice aux interrogations du réveil ou celle, non moins pénétrante, d’un soir qui bouge à peine devant les filets de la nuit ».

César Birène consacre une rubrique intitulée Satan, la poésie, à Ernest de Gengenbach, qui alors qu’il était au séminaire pour devenir prêtre, a connu une expérience amoureuse avec une comédienne. Dénoncé et chassé du séminaire, le jeune homme, très perturbé, a la révélation du surréalisme et rencontre Breton, qui publie de lui une lettre dans La révolution surréaliste d’octobre 1925, lettre où Gengenbach écrit notamment : « J’ai trop subi l’empreinte sacerdotale pour pouvoir être heureux dans le monde… Je tombai dans la neurasthénie aiguë et la dépression mélancolique et devins nihiliste, ayant complètement perdu la foi, mais restant néanmoins attaché à la douce figure du Christ si pure, et si indulgente. J’ai maudit tous ceux qui, prêtres, moines, évêques, ont brisé mon avenir parce que j’étais obsédé par la femme, et qu’un prêtre ne doit pas penser à la femme. Race de misogynes, de sépulcres blanchis, squelettes déambulants !... Ah ! si le Christ revenait ! ». Breton rompra plus tard avec le personnage, qui se déclarera « surréaliste sataniste », et mènera une vie marquée au sceau d’une schizophrénie tous azimuths, « sans cesse écartelé entre vie mondaine et vie mystique, christianisme et surréalisme, religieux et profane, Dieu et Diable, chair et mysticisme, péchés et repentirs, hystérie et duperie, liaisons sulfureuses et saintes femmes », qui le conduira à de fréquents séjours en hôpital psychiatrique sur la fin de sa vie. Des poèmes du recueil Satan à Paris, publié en 1927, sont proposés, dont voici un extrait significatif : « Figures de pénombre / en frou-frou de surplis / tes prêtres fureteurs aux écoutes de buanderie / sont aux aguets derrière la grille / du confessionnal / pour absoudre les cochonneries / de l’homme triste animal / après le coït. / Embusqués dans le tribunal guérite / ils se tortillent comme des chenilles / à l’audition des épopées paroissiales ! ».

Les pages libres des HSE présentent quelques poèmes de René Char, Jean Breton et des membres du comité de rédaction de la revue. Puis vient la rubrique Avec la moelle des arbres consacrée aux notes de lecture, rédigées ici par Odile Cohen-Abbas, André-Louis Aliamet et Christophe Dauphin. Le numéro se clôt avec quelques informations relatives à la vie de la revue et des poètes qui l’animent : un recueil de Odile Cohen-Abbas publié par les HSE (La Face proscrite) ; la disparition du poète et romancier chilien Luis Mizon, qui dit notamment de la poésie : « Ce qui est propre à la poésie, c’est de donner matière à l’invisible, d’incarner l’âme étrangère du langage, de se laisser habiter dans la lecture par l’âme d’autrui » ; un hommage à deux poétesses récemment disparues, l’ardéchoise et militante féministe Alice Colanis, proche de Gisèle Halimi et de Simone de Beauvoir, et Jacquette Reboul, qui disait de ses livres de poésie : « je renais de chaque livre, plus riche de ce voyage intérieur, de ce long fil de mots déroulés du profond de moi-même. La souffrance de l’écriture est oubliée. Ne restent que la plénitude de son accomplissement et, jaillie du silence originel, la parole de cristal » ; la libération du poète palestinien Ashraf Fayad, emprisonné depuis plus de huit ans en Arabie Saoudite ; un compte rendu de la présence des HSE au salon de la revue 2022 ; un texte s’opposant à la démolition de la maison de Paul Éluard dans le Val d’Oise. Un contenu très riche, pour une revue à la vocation encyclopédique à n’en pas douter parmi les plus intéressantes dans le paysage poétique français d’aujourd’hui.

L'abonnement annuel (deux numéros) se fait à l'adresse suivante : Les Hommes sans Épaules éditions, 8, rue Charles Moiroud, 95440 Ecouen, France. Ce, par chèque d'un montant de 30 € (Soutien 50 €) à l’ordre de Les Hommes sans Épaules éditions, après avoir renseigné le bon de commande, à télécharger et imprimer.

Éric Chassefière (in francopolis.net, mai, juin 2023)

*

Ce numéro de la revue Les Hommes sans Épaules, qui ne compte pas moins de 346 pages, ressemble plus à une monographie qu’à un numéro de revue. la thématique principale tourne autour de Richard Rognet et des poètes de l’Est, de l’Alsace et de la Lorraine.

Christophe Dauphin nous fait découvrir Jean Hans Arp, le sculpteur, mais aussi le peintre-poète qui a recours à l’écriture automatique : « C’est dans le rêve que j’ai appris à écrire et c’est bien plus tard que j’ai appris à lire… - Sous les redents des falaises – et sur l’hermine des plages – Papillonnaient tes gants de corolle – Ton chapeau de nuage – ton ombre d’ailes blanches. »

Autre grande voix de la poésie contemporaine : Claude Vigée, pour lequel la poésie sera celle de l’exil. Ainsi en témoigne cet extrait : « Les choses continuent : mais dans l’œil des maisons – que nous hantent partout des têtes inconnues – Nos lèvres sans écho sont deux ailes sauvages – Qui voudraient s’envoler lointaines dans l’espace. »

Et puis Jacques Simonomis fut aussi l’un de ces poètes de l’Est. C’était un colosse à l’écriture incisive : « Prends la route – engrosse-la – Des terres attendent – Serrées dans te poches – rapetassées d’étoiles filantes – d’éclisses de soleil. »

Richard Rognet est également à l’honneur dans ce numéro. Sa poésie est empreinte de solitude intérieure. Il s’agit d’une poésie de l’abîme. L’auteur a essayé de dompter ses démons intérieurs : « vivre… - dans la sombre – matière du silence – que dis-je du -silence – vivre de – l’abîme en soi. » le poète a reçu en 2002 le grand prix de poésie de la Société des Gens de Lettres. Six poèmes inédits ont été publiés dans cette livraison. Parmi ceux-ci, voici un extrait : « Pourtant les oiseaux, devant ma porte battante, couvraient de chants subtils et vigoureux les roses défaillantes. Je croyais en eux, je pensais qu’ils m’éviteraient les menaces massues, les parfums altérés, els traces que laisse derrière elle, une nuit de larmes. »

Marie-Laure ANDRE-BOURGUET (in revue Poésie sur Seine, septembre 2023).

*

Les numéros de la revue semestrielle Les Hommes sans Épaules pourraient aisément composer une encyclopédie de la poésie contemporaine du monde entier. Quand Christophe Dauphin s’intéresse à la poésie d’un continent, d’un pays, d’une région ou d’une culture particulière, il l’étudie à fond et avec passion, faisant appel à ses meilleurs connaisseurs.

Cette livraison est consacrée aux « Poètes de l’Est », autour de l’Alsace, de la lorraine et des Vosges, « trop méconnus comme la riche culture et al souvent terrible histoire de ces terres ».

Le sommaire est si foisonnant qu’il est impossible de tout mentionner. Des douze poètes dont il a particulièrement étudie le parcours et l’œuvre, outre le discret Richard Rognet à qui Paul Farellier consacre un important dossier, citons le peintre-poète-sculpteur Jean Hans Arp, Yvan Goll ( dont on se souvient aujourd’hui grâce au prix de poésie à son nom), Henri Thomas, bien connu en Bretagne, Jacques Simonomis, le poète animateur de la revue Le Cri d’os, Claude Vigée, à l’œuvre universelle, les toujours parmi nous et actifs Roland Reutenauer, fidèle aux éditions Rougerie, l’insurgé Jean-Paul Klée, le surréaliste Daniel Abel (que j’ai découvert dans les revues IHV et Hôtel Ouistiti), Gérard Pfister, fondateur et responsable des éditions Arfuyen, Germain Roesz, également peintre et créateur des éditions Lieux-Dits.

Marie-Josée CHRISTIEN (in revue Spered Gouez n°29, octobre 2023).

*

De numéro en numéro, la revue Les Hommes sans Épaules voyage la France (en alternance avec le monde dans d’autres numéros). Donc, après la Normandie du n°52, voici l’Est (disons pas le Grand-Est, je sais que ça en défrise pas mal) : l’Alsace et les Vosges, la Lorraine, sont dans le numéro 55.

On y retrouve toutes les célébrités « mortes » (que vous avez déjà bien lues) : Jean Hans Arp, Claire Goll, Yvan Goll, Henri Thomas, Claude Vigée, J.-P. de Dadelsen… les célébrités inconnues : Nathan Katz, et les célébrités vivantes : le discret Joseph-Paul Schneider : Je retourne à ma forêt – A mes arbres, à mes mots – A cette plume qui est la serpe – J’élague – Ligne après ligne – Aube après aube – L’arbre du poème… Jean-Claude Walter (ce livre connu (de moi, pardon !) Le sismographe appliqué) : On vous plante un arbre dans le cœur, en avant marche, le temps est venu, le temps de quoi, peu importe, l’essentiel est d’avancer… Roland Reutenauer, le tonitruant Jean-Paul Klée : jusqu’au silence des radios – écrasé de bonheur sous la lampe – je relis l’analyse de vigée – en pensant à toi – à ton sexe – inconnu… Germain Roesz (que l’on connaît mieux comme éditeur, Les Lieux-Dits) : dans la grisaille perlée – grelots de nuits empierrées – les galets charrient – la vase blanchâtre – aux écumes disjointes – Les ombres traversent l’eau – Le fleuve est sombre – dans le débris des bombes – un enfant court – de ruine en ruine – Un cyan – fréon rusé…

En vrai, le grand invité du numéro EST, c’est Richard Rognet (nombreux livres chez Gallimard) : un dossier critique de Paul Farellier. De livre en livre, l’œuvre de Richard Rognet est une longue missive ininterrompue qui traverse le temps. De Rognet on lit aussi six poèmes inédits, D’Un bout à l’autre du monde : Pourtant les oiseaux, devant ma porte battante, couvraient de chants subtils et vigoureux les roses défaillantes. Je croyais en eux… - … Je leur accordais, à la pointe de mes paroles, les mêmes vertus que celles que dispense un ciel subrepticement dégagé… On reconnait sa souplesse quasi classique. Plein d’autres trucs dans ce numéro 55. Pensez, 350 pages !!!

Christian DEGOUTTE (in revue Verso n°195, décembre 2023).