|

Tri par numéro de revue

|

Tri par date

|

Page : <1 2 3 4 5 6 7 8 >

|

|

|

2012 – À propos du numéro 34

"Bientôt soixante ans pour les HSE ! Ce n° 34 en attendant, plein comme un œuf avec de nombreuses choses à retenir. Paul Farellier présente Véra Feyder, à la fois comédienne, dramaturge, romancière et poète bien sûr. Son écriture a été profondément marquée par la mort de son père en déportation : « on ne meurt que de son enfance » (in préface au recueil Le fond de l’être est froid) ainsi que ce quasi distique en alexandrins : « Toutes les nuits sont blanches des os de mes charniers, j’ai l’âge des gisants, le climat des poussiers… » Sa poésie est tendue et serrée, avec des vers aigus comme des lames de rasoir, entre élégie et désespoir, entre épopée et révolte « et ne pouvoir pleurer le mourant que je porte ». Christophe Dauphin pour sa part présente le poète suisse Francis Giauque, suicidé en 1965, à l’âge de 31 ans. Sa poésie témoigne d’une lente mise à mort. Sentiment de culpabilité et incommunicabilité se relaient pour l’étrangler petit à petit. Seul le recours à l’écriture apportera un relatif soulagement. Les deux titres publiés de son vivant sont très éloquents : Parler seul et L’Ombre et la nuit. « …nerfs à vif / cœur englué / j’aligne / des mots aveugles / pour étoiler / un ciel / en loques ». Francis Giauque fait partie à part entière de la longue liste des poètes maudits. « que personne ne pleure / moi qui ne sus pas vivre ». Un hommage mérité est rendu à Alain Simon avec un ensemble inédit préfacé par Cathy Garcia. Jehan Van Langhenhoven regroupe différents articles consacrés naguère à Michel Fardoulis-Lagrange (le surréalisme n’est en fait qu’un prolongement du romantisme avec en plus l’usage du paradoxe...). Enfin Eric Sénécal, dans sa chronique : La nappe s’abîme, revient sur « le Palmarès des Trissotins » 2011 et 2012. Et je voudrais à ce propos en profiter pour protester : en effet la revue Décharge avait été honorée du Trissotin de Mercure dans le Palmarès 2011 ; or, dans le récapitulatif des primés du Palmarès 2012, il est question du Trissotin d’Aluminium ! On peut penser qu’il s’agit là d’une erreur de recopie, admettons… (et j’espère qu’il ne s’agit pas d’une rétrogradation dans la hiérarchie des récompenses !). En tout cas, j’aimerais que rectification soit faite dans la prochaine édition ! - Pourquoi pas de carton pâte pendant qu’on y est ! Plein d’autres entrées dans ce numéro riche et copieux comme à l’habitude. Un « Appel aux riverains » sera lancé sous forme d’une anthologie de 500 pages pour les prochains 60 ans de la revue.

Jacques Morin (rubrique "En vrac" in Dechargelarevue.com, octobre 2012).

Les Hommes sans Epaules n°34. Nous attirons une fois de plus votre attention sur cette revue de littérature et d’avant-gardes de grande qualité.

Sommaire de ce superbe numéro : Éditorial de Christophe Dauphin, Demain n’est pas une branche de houx dans une douille d’obus – Les Porteurs de Feu : Vera Feyder, Francis Giauque – Ainsi furent les Wah : Poèmes de Michel Merlen, Catherine Mafaraud-Leray, Marthe Emon-Peyrat, Nicole Hardouin – Dossier : Divers états du lointain, par Paul Farellier avec des textes de André Laude, Yves Bonnefoy, Max Alhau, Saint-John Perse, Friedrich Hölderlin, Pierre-Jean Jouve, André Frénaud, Stanislas Rodanski, Pierre Oster, Jean Mambrino, Henri Michaux, André de Richaud, Jean-Luc Parant, Charles Baudelaire, Stéphane Mallarmé, Marc Patin, Gérard de Nerval, William Shakespeare, Dino Buzzati, Julien Gracq, Rainer Maria Rilke, Pierre Gabriel, Jean-Baptiste Lysland, André du Bouchet, Jean Cayrol, Novalis, Elie Faure, Gustave Flaubert, Alain Fournier, Max de Carvalho, Sarane Alexandrian, Paul Valéry. – Les inédits des HSE : Tristes garçons, la mer & 17 poèmes tahitiens, poèmes de Alain Simon avec des textes de Christophe Dauphin, Cathy Garcia – Une voix, une œuvre : Monique W. Labidoire par Jean-Louis Bernard – Dans les cheveux d’Aoun : proses de Imre Kertèsz, Jehan van Langhenhoven – Michel Fardoulis-Lagrange – Le Poète surprise : Jeanne Las Vergnas – La mémoire, la poésie : Gellu Naum par Petrisor Militaru, poèmes de Gellu Naum – Les pages des Hommes sans Épaules : Poèmes de Elodia Turki, Paul Farellier, Alain Breton, Christophe Dauphin – La nappe s’abîme (chronique) : T’es provoc, coco, t’es provoc ? par Eric Sénécal – nombreuses informations sur les parutions les événements, etc.

Extrait du texte de Paul Farellier, Divers états du lointain. « Que le lointain ait pu garder un sens dans l’ubiquité d’aujourd’hui, voilà bien un mystère ! Monde tellement resserré que nous vivons, aspirés par l’uniformisation d’une simultanéité globale où, même sous le compartimentage impitoyable des ghettos et l’émiettement des individus, tout se fait voisin et tout, contemporain. Par le fait d’une « information en temps réel », selon la terminologie en usage, nous baignons dans l’aisance d’une fausse proximité qui nous donne l’illusion d’une humanité partagée là où il n’y a, en réalité, que juxtaposition obscène de la misère et du confort moral : honte à ces magazines sur papier glacé qui affichent actrices et top models en dénudé grand couturier, paradant parmi les vrais humains – eux à peau foncée, et dénudés par dénuement ! Garder le sens du lointain, ce n’est pas perdre le contact des dures réalités ; c’est se resituer dans la trame de toute l’histoire humaine ; c’est apprendre à mieux poser son regard, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de soi-même ; et c’est, à vrai dire, pour l’art, la pensée, la poésie, condition nécessaire de simple survie. »

Rémi Boyer (in incoherism.owni.fr, 23 octobre 2012).

"Nous acceptons les textes que nous respectons, ou aimons, et ceux dont nous voulons encourager la démarche. Les Hommes sans Epaules n°34 est de celle-là et l'animateur principal, Christophe Dauphin, ne laisse manifestement rien passer qui ne convienne à l'idée de base. Ce numéro met en évidence deux grands poètes: Véra Feyder, présentée par Paul Farellier, et Francis Giauque, Suisse romand, moins connu, disparu en 1965 et révélé avec émotion (comme il le fait toujours pour celles et ceux qu'il aime), par Dauphin. Le dossier, cette fois, est assuré par Farellier, qui titre sur "Divers états du lointain", ce qui correspond, à le lire, à une notion beaucoup plus ancienne: "la distance". Sans oublier le "promontoire", mais sans aller jusqu'à la supériorité. Aucun vrai poète ne va jusque là, n'est-ce pas ? Des inédits viennent cette fois d'Alain Simon et de Tahiti, mais on peut y ajouter Monique Labidoire, Michel Fardoulis-Lagrange (tant prisé par Anne Mounic) et deux inattendus, Jeanne Las Vergnas et le Roumain Gellu Naum."

Paul Van Melle (in Inédit Nouveau n°260, janvier 2013. La Hulpe, Belgique).

"Lire du gros, du costaud ? Voyez le n°34 de la revue Les Hommes sans Epaules. C'est Véra Feyder qui ouvre le numéro: "La poésie reste le seul haut lieu de la gratuité souveraine". Rien d'alangui dans ses écrits, note Paul Farellier qui la présente, même si Véra Feyder ne s'est jamais remise de son enfance, de la mort de son père en camp de concentration: "Il s'endort à mes pieds - et c'est moi - qu'il piétine - Il m'aime à en mourir - et c'est moi - qu'on ranime". Francis Giauque lui, a fini par être vaincu par l'angoisse: il a 31 ans quand il se suicide: "sentir passer chaque heure - comme un supplicié sent passer - le fouet dans sa chair"; des poèmes que l'on lit la gorge serrée. Difficile de rendre compte des nombreux dossiers de ce numéro: "Divers états du lointain", par Paul Farellier; Monique Labidoire, par J.-L. Bernard; Michel Fardoulis-Lagrange, par Jehan Van Langhenhoven; le surréaliste roumain Gellu Naum, par Petrisor Militaru. le coeur de ce numéro semble être les 50 pages d'inédits d'Alain Simon: "Tristes garçons, la mer & 17 poèmes tahitiens": "on ne saurait désormais parler de moudre ce qui du sang fait des chiures - de la poésie quoi - de la barbarie - de l'universel - pas question de remonter la pente - où les mots font écrouelles - et gouvernent la nuit". Quant à Eric Sénécal, dans sa chronique (à ne pas manquer), La nappe s'abîme, il cite Georges Henein: "comblez un écrivain, il se vide aussitôt" et nous entretient (sans nous le donner) du Palmarès de l'Académie des Trissotins. comme quoi, on ne sait pas grand-chose: j'ignorais l'existence de cette académie. C'est quelques méchants. Mais comme "tout le monde" se fout de la poésie, ça fait pschitt ! Sinon, des poèmes, des lectures, etc. Pensez 280 pages! Avec Michel Merlen, Catherine Mafaraud-leray..."

Christian Degoutte (Revue Verso n°152, mars 2013).

"Cette revue existe depuis 1953 quand elle fut créée par Jean Breton.Son fils l'a reprise et c'est avec l'aide de Christophe Dauphin que cette troisième série se relance. Et le sommaire a de quoi donner envie de lire.

Christophe Dauphin nous présente ce poète méconnu suicidé à trente ans, Francis Giauque, suisse roman, qui crie très fort: j'appelle vivre - ces deux mains affûtées - aux arêtes tranchantes. Le même Christophe Dauphin nous fait connaître le poète, peintre et romancier Alain Simon, dit Le Salé (1947-2011): Vous êtes laids - ignorez-moi.

Paul Farellier nous rappelle la poésie de Véra Feyder, poète, mais aussi comédienne, dramaturge, romancière: "On entend là une voix impressionnante, à laquelle on chercherait vainement des ressemblances ou des équivalents" : J'ai peu compris les pierres : mal aimé les hommes. Par ailleurs on ne peut pas passer sous silence son imposante étude, avec renvois aux poètes mais aussi à la musique et à la peinture "Divers états du lointain": "Le désir ne vivant que d'être illimité, c'est bien au voisinage de l'inaccessible que l'homme devient ce qu'il est".

Jean-Louis Bernard s'approche de l'oeuvre de Monique W. Labidoire dont il souligne le "réalisme vivant", poète héraclitéenne "à la fois charnelle et si peu lyrique" et qui dit : les mots du poème n'ont pas pouvoir de rédemption.

Jehan Van Langhenhoven nous parle de Michel Fardoulis Lagrange, après quelques propos sur l'exil d'Imre Kertesz, des poèmes de Jeanne Las Vergnas et une présentation de Gellu Naum, poète surréaliste roumain, par Petrisor Militaru.

Puis vient la chronique d'Eric Sénécal, des notes de lecture, et beaucoup de poèmes."

Bernard Fournier (Revue Poésie Première n°56, juin 2013).

"Quel curieux titre d’abord, Les Hommes sans Epaules ! Et quand on comprend que ce titre se réfère à un livre de J. H. Rosny Aîné, Le Félin géant, aux temps immémoriaux de l’âge des cavernes et de la fiction populaire, le mystère ou le trouble s’épaississent.

Mais, peu à peu, à force de fréquenter la revue et de relire la quatrième de couverture qui invariablement cite le passage fondateur, la puissance de la suggestion opère : « Zoûhr avait la forme étroite d’un lézard ; ses épaules retombaient si fort que les bras semblaient jaillir directement du torse : c’est ainsi que furent les Wah, les Hommes-sans-Épaules, depuis les origines jusqu’à leur anéantissement par les Nains-Rouges. Il avait une intelligence lente mais plus subtile que celle des Oulhamr. Elle devait périr avec lui et ne renaître, dans d’autres hommes, qu’après des millénaires. » Tiens, se dit-on, les poètes ne sont pas seulement des prophètes ou des phares ou des linguistes patentés ou des universitaires désœuvrés. Une autre filiation est possible, ils sont aussi (d’abord ?) une communauté, et elle traverserait le temps avec ses rites, son intelligence lente et subtile ; une communauté parfois effondrée, parfois renaissante, ayant un rapport propre à l’histoire et une façon bien à elle d’épouser le réel et d’imprégner l’aujourd’hui ; une communauté rassemblée par une espèce d’utopie faite de détachement et d’excès. Tiens, se dira-t-on, voilà un récit qu’on ne m’a jamais proposé, une méditation que l’on ne m’a jamais ouverte. Cette communauté des invisibles serait-elle le propre de la poésie ?

Je ne suis pas un spécialiste de l’histoire littéraire. D’autres que moi auraient plus de crédit pour situer cette revue dans le paysage des soixante dernières années. Puis, il y a l’excellent site de la revue qui donne toutes les indications nécessaires pour suivre le pas-à-pas de l’aventure que furent les trois périodes de ses publications : 1953 – 1956 ; 1991 – 1994 ; 1997 à nos jours. Toutefois, en recherchant dans les origines de la revue, il me semble trouver les deux pôles autour desquels s’articule Les Hommes sans épaules (HSE) : le premier pôle tourne autour de la générosité, l’ouverture non pas seulement à la poésie – ce qui est le minimum attendu d’une revue de poésie – mais aux poètes : « Nous inviterons nos amis à s’expliquer sur ce qui leur paraît essentiel dans leur comportement d’être humain et de poète. » Et aussitôt l’ouverture proposée est reliée – si j’ose cette métaphore théologique – à la présence réelle de l’homme poète. Le deuxième pôle se trouve dans le texte adressé par Henry Miller aux fondateurs lors du début de leur aventure : l’appel à la jeunesse et avec elle au refus de l’embrigadement : « Ne vous adaptez pas, ne pliez pas le genou. » Je n’épiloguerai pas sur le thème rebattu de la jeunesse, mais sur sa condition dictée par Miller : le refus de suivre les appels à l’adaptation, et, ce qu’il induit : suivre son chemin, parfois par la révolte, et le plus souvent et le plus difficilement, en restant indifférent à l’ordre donné.

Une revue serait donc une communauté de poètes... Peut-être convient-il aujourd’hui de s’interroger sur le besoin et la nécessité de renouer avec l’être ensemble en poésie. Peut-être sommes-nous aujourd’hui trop ermites, trop anachorètes dans ce mode ; peut-être devons-nous réapprendre la richesse de la rencontre en poésie, des frottements, des interpénétrations, des jeux d’échos et de répons qu’offre une communauté d’hommes et de femmes. La revue porte bien en ses gènes cette ardente vocation. Pour Les Hommes sans épaules, comme le rappellent ses textes fondateurs, elle en est sa raison d’être. En m’y abonnant il y a plus de quinze ans, je n’en avais que faiblement conscience et c’est bien ainsi. On n’instrumentalise pas une rencontre, on la fait.

Fort de ces années amicales, je voudrais redire mon attachement à cette revue en le résumant en trois points : d’abord, me frappe la grande diversité des poètes qu’elle rassemble. Par elle, j’aime entendre la polyphonie des poètes d’aujourd’hui, entendre une foule en marche, avec ses solitaires, ses figures stellaires ou obscures. On devine des correspondances, on pressent des engagements incompatibles deux à deux, on touche des univers qui se coudoient sans s’éprouver. A ce titre, HSE renvoie une image fidèle d’aujourd’hui, où la poésie est éclatée, fragile mais à l’œuvre, sans doute, servie et protégée par son anonymat actuel, qui préserverait la diversité de sa faune et de sa flore. Il faut s’avancer dans le territoire d’une revue pour en découvrir le champ et la profondeur. Par son ouverture, HSE participe et donne à voir, avec la simplicité d’une revue, la vitalité de la poésie d’aujourd’hui.

Ensuite, HSE c’est une figure pleine d’histoire(s) – 60 ans l’année prochaine ; ce qui se traduit par un attachement et une sensibilité particulière aux poètes qui traversèrent cette période. Elle propose son récit, ses repères, son écoute sur ce temps long, que sans elle, on appréhenderait – peut-être trop il me semble – en la réduisant à quelques figures emblématiques. Peut-être croit-on se rassurer en la résumant ainsi. Peut-être aussi que la mise en récit effraie, tant l’ensemble parait hétéroclite ? Mais la poésie est aussi une histoire comme elle a besoin d’histoires pour s’éprouver. Sur elle, s’accrochent les marques du temps, le souvenir des poètes et des communautés qu’elle abrita, les luttes, les peurs, les quêtes, les illusions, les recherches dont elle fut le réceptacle. A l’écouter par le biais d’une revue, on entend des phrasés, on écoute des mouvements qui se dégagent et dans ce récit qui ne se dit pas, se dévoile peu à peu ce dont notre mémoire se tapisse. Ainsi, par cette mise en perspective des HSE, par l’illustration offerte plus que par l’explication, sa lecture participe à humaniser le regard sur la poésie, et si j’ose, à la montrer comme une histoire d’hommes et de femmes engagés par et dans leur création. Ou pour dire les choses autrement, je trouve dans cette revue, un juste équilibre entre poètes, poèmes et poésie.

Enfin, HSE est aujourd’hui une revue à la fois studieuse et généreuse. L’effort fourni pour écrire une biographie et une bibliographie de chaque poète présenté, de présenter une reproduction sans apprêt de photos, de construire de forts dossiers, utiles et pertinents, ou encore de proposer une large palette de recensions, tout cet effort souligne à la fois un sérieux et un engagement au service de la poésie peu communs ; et plus profondément encore, derrière cette égalité de traitement entre poètes connus et inconnus, une volonté de faire lien, de construire une communauté de poètes, position quelque peu utopique, mais si pleine de générosité, et à vrai dire, si nécessaire aujourd’hui.

Voilà, en quelques mots, l’intérêt très personnel que je porte à HSE, à cette communauté des invisibles. Cela n’entame en rien, bien sûr, le bien-fondé des autres revues de poésie, dont Arpa, La Revue de Belles-Lettres, Nunc bien sûr et aujourd’hui Recours au Poème ! Au contraire, c’est par HSE que je me suis ouvert à d’autres revues. C’est pourquoi aussi, de manière très subjective, il me semble que la place qu’occupe HSE dans le petit monde des revues de poésie reste singulière car elle traduit un besoin et un engagement lucides qui doivent être vivement soutenus."

Pierrick de Chermont (in recoursaupoème.fr, 2013).

|

|

|

|

Critiques :

« Comme d’habitude, avec les HSE, tout le monde est sûr d’en avoir pour son argent. En effet, en plus de 300 pages bien garnies, l’on y trouve de quoi alimenter sa faim et sa soif de bonne poésie. Avec un découpage en 5 ou 6 volets, cette revue allie rigueur et cohérence.

L’on va de découverte (la poésie brésilienne) en redécouverte (Philip Lamantia ou Breyten Breytenbach) et de surprise (Thomas Demoulin) en confirmation (Frédéric Tison).

Mais cette première approche d’un sommaire étourdissant nous semble injuste envers tous les auteurs et auteures qu’il faudrait évoquer. Gardons-nous d’oublier l’émouvante présentation de Madeleine Riffaud.

À plus de 95 ans, elle a impressionné Christophe Dauphin lors de ce qui fut sans doute son dernier entretien qu’elle concluait ainsi : « Les jeunes doivent recouvrer l’espoir, rien n’est écrit d’avance. » Ces mots prennent une sacrée résonnance avec l’actuelle pandémie mondiale. »

Georges CATHALO (cf. « Intercalaires » n°5 in dechargelarevue.com, avril 2020).

*

Le numéro de printemps des Hommes sans Épaules rappelle les angoisses et les urgences du monde contemporain, la nécessité de penser le réel avec les poètes, affirmant le rôle central de leur travail dans les liens que nous inventons avec notre environnement, une manière de résistance positive et dynamique, porté par la manière d’aborder l’état poétique que propose René Depestre dans son introduction, témoignage entremêlé de manifeste et d’autobiographie. Il y affirme que « l’état poétique est le seul promontoire connu d’où par n’importe quel temps du jour ou de la nuit l’on découvre à l’œil nu la côte nord de la tendresse », qu’il « s’épanouit à des années-lumière des états de siège et d’alerte ».

On entre dans le vif d’une disposition poétique face aux désordres du monde, aux inquiétudes qui nous accablent. On se place du côté d’une poésie qui dit la vie, y agit, y existe. Depestre écrit, avec un lyrisme assumé, qu’est « rageusement poète l’homme ou la femme que consume la passion de déplacer sans cesse les bornes que l’on impose à la parole, qui se tient debout, sans un mouvement, au milieu des éléments déchaînés, de la terre : ni l’électricité du ciel, ni celle de l’ordre social ne peuvent brûler les ailes de l’être en état de poésie avec le monde ! » La poésie se doit d’être dans le monde, d’y prendre part, de résister à l’état ambiant des sociétés contemporaines.

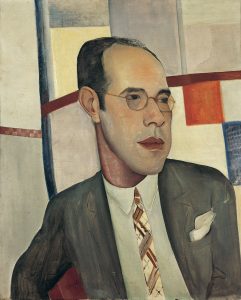

Mário de Andrade par Lasar Segall, 1927

Le poète dit le monde, y intervient, y fait naître une langue. C’est cette inscription dans le réel, dans l’histoire, dans un état du langage qui se déploie dans tout ce numéro des Hommes sans Épaules. En proposant un impressionnant dossier sur les poètes brésiliens, son équipe s’emploie à raconter une histoire – esthétique, politique, nationale… – et à faire entendre des voix méconnues. Il s’inscrit dans une perspective ouvertement politique et militante (à l’instar du numéro consacré au Chili), comme pour réagir à la situation de ce pays dont la situation sociale, la démagogie du pouvoir, le basculement vers une droite fascisante et brutale. Ouvert par une rencontre avec Dilma Rousseff, l’ancienne présidente et proche de Lula, le dossier raconte un siècle de poésie, y pose des jalons, des étapes. On traverse un immense panorama langagier. On perçoit bien les ruptures successives qui, du modernisme (lire le très bon numéro 599 d’Europe de 1979) porté par Mário de Andrade, Paulo Menotti del Picchia et Oswald de Andrade jusqu’aux mouvements du début du XXIe siècle, en passant par les postmodernistes et la Génération 45, font évoluer une poésie qui lutte avec sa propre langue et ses héritages compliqués.

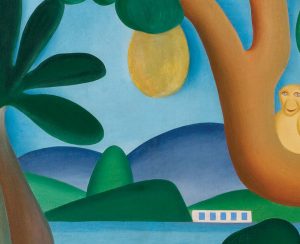

Tarsila do Amaral (détail)

Ce panorama synthétique très clair permet d’avoir une vision globale du paysage poétique brésilien, qui s’enrichit d’une réflexion sur les relations entre les mondes franco- et lusophones. René Depestre raconte sa découverte d’une littérature et de grands écrivains. Il confie ses rencontres avec Jorge Amado, la révélation de « l’œuvre cathédrale » de Guimaraes Rosa (dont il faut absolument lire Diadorim et Mon oncle le jaguar), les connivences avec les démarches des écrivains antillais (on pense beaucoup à Glissant bien sûr) et replace ces lectures dans les mouvements esthétiques qui bouleversent le continent sud-américain. Dans ce numéro, en découvrant les travaux photographiques de Sebastião Salgado ou les œuvres d’artistes musicaux, on reconnaît des liens insoupçonnés entre nos espaces culturels. Mais surtout on y lit des poètes récents, dans la traditionnelle anthologie poétique (avec beaucoup d’inédits) que proposent Oleg Almeida et Philippe Monneveux. On lira ainsi des poètes majeurs depuis les deux Andrade jusqu’à Antonio Miranda, en passant par Hilda Hist, y entendant à la fois une diversité formelle et des urgences communes. Lire ce dossier très complet fait découvrir des voix, des positions esthétiques, des figures essentielles, une communauté de poètes qui luttent « pour établir un langage propre cherchant à intégrer les traditions indigènes, africaines et européennes. »

Ce 49e numéro des Hommes sans Épaules met en avant deux autres poètes qui eux aussi luttent avec le réel par les moyens de la poésie. D’un côté on redécouvre le poète surréaliste américain très attachant, Philip Lamantia, qu’André Breton mettait en avant en 1943 dans la revue VVV, proche du groupe de Chicago, dont on pourra lire plusieurs inédits traduits Cédric Barnaud. Ainsi :

Les gens marchent comme dans un rêve éveillé

Et travaillent dans un ordre terrifiant

Sous le chaos que leur corps rejette

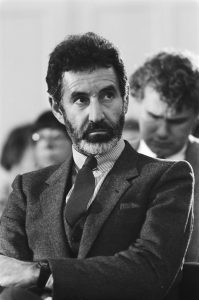

Breyten Breytenbach en 1983, par Rob Croes

Quels échos avec notre situation stupéfiante de confinés ! Notre place dans le monde est inévidente, nous rappellent ces poèmes. On déambule dans le réel, en quête d’une place, d’un terrain, d’une perspective. Ainsi on pourra retenir, c’est une excellente chose, les poèmes du grand écrivain sud-africain quelque peu éclipsé, Breyten Breytenbach. Engagé aux côté de l’ANC, il lance le mouvement clandestin Okhela – le manifeste paraîtra dans Les Temps Modernes en 1984–, s’exile, lutte. Son œuvre, écrite en afrikaans et en anglais, exprime comme aucune la fragmentation d’une société et d’une culture qui, comme au Brésil, travaille sa propre histoire, ses propres mélanges. Il le rappelle bien lorsqu’il dit que « ce que l’on véhicule à travers les poèmes est très intime, de l’ordre de l’exorcisme, de l’incantation ». N’est-ce pas ce à quoi il faut penser aujourd’hui, à la manière dont le poème, les poètes, nous font repenser notre place, nos héritages, nos liens politiques et esthétiques, la manière dont ils nous offrent une épaisseur existentielle, un état poétique vital ?

Hugo PRADELLE (in "Au fil des livraisons", www.entrevues.org, 6 mai 2020).

*

La revue semestrielle est si copieuse (354 p. !) que c’est toujours un crève-cœur de ne pouvoir en présenter que quelques aspects.

Présenté par Philippe Monneveux et Oleg Almeida, le principal dossier fait un état des lieux exhaustif de la poésie brésilienne, largement méconnue, pendant la période qui va « des modernistes à nos jours ». On y découvre comment la poésie brésilienne, après avoir rompu avec les influences académiques du Portugal et d’Europe, a renoué avec ses origines africaines et intégré les traditions ancestrales de ses peuples autochtones. Elle est aujourd’hui plurielle et comprend de plus en plus de voix féminines.

Le poète carabéen René Depestre évoque sa découverte du Brésil. Sebastião Salgado rappelle l’importance de l’Amazonie pour notre survie. Christophe Dauphin, par l’évocation de Dilma Rousseff, présidente du Brésil de 2011 à 2016, apporte des éléments sur la situation politique présente. Des textes de 34 poètes traduits du portugais par Oleg Almeida illustrent ce dossier.

Marie-Josée Christien (revue Spered Gouez / l'esprit sauvage n°26, 2020).

*

Et la porte est verrouillée – J’ai les menottes dans le dos… – Ils sont dehors mes frères de guerre – dans le soleil et dans le vent – Et si je pleure – je pleure souvent – C’est qu’ici je ne puis rien faire : Madeleine Riffaud, pour ouvrir la note concernant le n°49 des Hommes sans Épaules. Un numéro tout de révolte et de résistance. Madeleine Riffaud est une sacrée bonne femme : dans l’action armée dès 1944 sous le pseudonyme de Rainer en hommage à Rainer Maria Rilke, emprisonnée, torturée ; journaliste, elle couvre la guerre d’Indochine ; elle milite contre la guerre d’Algérie.

C’est aussi sous cet angle, révolte et résistance, qu’est placé le dossier Poésie brésilienne (270 pages, piloté par Philippe Monneveux et Oleg Almeida). Il s’ouvre avec un entretien très politique de Christophe Dauphin avec Dilma Roussef, amie de Lula, Présidente du Brésil destituée lors d’un procès « truquée » par l’actuel Bolsonaro. Suivent les textes militants du photographe Sebastiao Salgado (la destruction de l’Amazonie), et de l’haïtien René Depestre (la fraternité Caraïbe). La poésie brésilienne est jeune. Elle est née contemporaine (avant, elle est coloniale), moderne (moderniste). La partie anthologique regroupe 34 poètes contemporains. Elle est généreuse et forcément aussi diverse qu’est le peuple du Brésil : Vinicius de Moraes : Ma patrie est comme si elle était de nulle part – une grâce intime, une envie de pleurer, un enfant endormi – c’est ainsi qu’elle est ma patrie… - Je sais qu’elle est cette lumière et ce sel et amers… Cecilia Mireles : Je chante puisque l’instant existe – puisque la vie est complète – Je ne suis ni joyeux ni triste – Je suis poète… - Je ne sais qu’une chose : en chantant – je fais perdurer mon transport…

Dans ce numéro 49 des Hommes sans Épaules encore : les présentations et des poèmes de Philip Lamantia, Breyten Breytenbach, des poèmes de Philippe Monneveux, Alain Breton, Christophe Dauphin… et le soutien du même Christophe Dauphin aux Gilets Jaunes.

Christian DEGOUTTE (in revue Verso n°181, 2020).

*

La revue Les Hommes sans Épaules est si copieuse (354 pages, pour ce numéro 49 !), que c’est toujours un crève-cœur de ne pouvoir en présenter que quelques aspects. Présenté par Philippe Monneveux et Oleg Almeida, le principal dossier fait un état des lieux exhaustif de la poésie brésilienne, largement méconnue, pendant la période qui va « des modernistes à nos jours ». On y découvre comment la poésie brésilienne, après avoir rompu avec les influences académiques du Portugal et d’Europe, a renoué avec ses origines africaines et intégré les traditions ancestrales de ses peuples autochtones. Elle est aujourd’hui plurielle et comprend de plus en plus de voix féminines.

Le poète caraïbéen René Depestre évoque sa découverte du Brésil. Sebastiao Salgado rappelle l’importance de l’Amazonie pour notre survie. Christophe Dauphin, par l’évocation de Dilma Rousseff, présidente du Brésil de 2011 à 2016, apporte des éléments sur la situation politique présente. Des textes de 34 poètes traduits du portugais par Oleg Almeida illustrent ce dossier.

Marie-Josée CHRISTIEN (in revue Spered Gouez n°26, novembre 2020).

*

Après un bel éditorial dû au lyrisme de René Depestre : "Est rageusement poète l'homme ou la femme que consume la la passion de déplacer sans cesse les bornes que l'on impose à la parole". Ce numéro 49 des HSE tient parole en déplaçant les bornes. Quelles richesses et découvertes dans ces 354 pages, où études et poèmes se conjuguent. Philip Lamantia et Breyten Breytenbach, Madeleine Riffaud.... Aurélie Delcros, ... Thomas Demoulin...

Puis vient l'important dossier consacré à la poésie brésilienne, des modernistes à nos jours. photos, essais, témoignages et, bien sûr, une anthologie: "Je chante puisque l'instant existe - puisque ma vie est complète. - Je ne suis ni joyeuse ni triste : - Je suis poète", écrit Cécilia Meireles. Des chants aux rythmes variés que l'on goûte avec plaisir.

Suivent des poèmes, des critiques, des nouvelles de la poésie, hommages aux disaprus ou joies du travail en équipe, en compagnie du maître d'oeuvre Christophe Dauphin.Un riche volume à ranger dans sa bibliothèque, pour y revenir!

Philippe MATHY (in Le Journal des poètes n°1, 2021, 90e année, Namur, Belgique).

|

|

|

|

2004 - À propos du numéro 16

« Au fil des numéros, cette revue de poésie s’impose comme l’une des plus sincères de notre début de siècle. Les présentations de Jean Rousselot, puis d’Ilarie Voronca par Christophe Dauphin sont louangeuses avec intelligence, celle d’André Miguel par Jean Breton, plus courte, évoque avec pertinence « l’expression d’une certitude mystique en liberté, loin du sacré ». Nous avons aimé aussi les textes d’Henri Rode et de Roland Nadaus, et le poème surprenant de Jean Cocteau qu’éditèrent Jean Breton et Guy Chambelland, en 1969, lors de la parution de Faire-part, dans Poésie-Club.

Signalons enfin que chaque abonné aux HSE, avec ce seizième numéro, a reçu un CD passionnant intitulé « autour de Jean Cocteau ». Le témoignage de Jean Breton, direct et chaleureux, sur Cocteau, un « aîné capital », est sans nul doute utile. Il remet en place la vérité historique sur ce « Feu » qui ne voulait pas être comparé au Jeu. Dans le même esprit, l’ensemble de ce CD (avec Christophe Dauphin, Henri Rode, Jean Breton et Yves Gasc) constitue une sorte d’événement poétique à ne pas manquer…. En ce début de vingt-et-unième siècle, Les Hommes sans Épaules me semble être une grande revue de poésie, ouverte et libre qui mérite un coup de chapeau par son esprit de découverte poétique, le sérieux de sa démarche, l’indépendance des auteurs qui rendent compte des nouveautés poétiques de l’année. Elle me semble de haute tenue et d’utilité publique. »

Jean-Luc Maxence (Les Cahiers du Sens n°14, mai 2004).

« Avec le ton très personnel qui lui est donné par son animateur et rédac’chef Christophe Dauphin, le n°16 du semestriel Les Hommes sans Épaules s a choisi comme «porteurs de feu » Jean Rousselot et André Miguel. Un choix qui correspond bien au désir de nouveauté et de révolte à la fois de la revue. »

Paul Van Melle (Inédit Nouveau n°183, La Hulpe, Belgique, août 2004).

« La revue Les Hommes sans Épaules présente dans son numéro 16, une évocation de Pierre Gabriel par Paul Farellier. Il faudra souvent revenir à l’œuvre profondément et tragiquement humaine de Pierre Gabriel, mort il y a 10 ans. »

Gérard Bocholier (Arpa n°83, juin 2004).

« Nous en avons déjà parlé ; cette revue fait maintenant référence pour tout chercheur en poésie. Ce numéro 16 des HSE est à conserver (ou concerter) pour une présentation de Jean Rousselot, accompagnée de poèmes. Dans le même chapitre, quelques beaux poèmes d’André Miguel. Et puis quelques jeunes contemporains ; on aime ou non ; ce sont d’authentiques poètes dans le sens où nous en parlions au sujet des précédentes revues. Très intéressante critique de Pierre Gabriel par Paul Farellier. Christophe Dauphin, rédacteur en chef de la revue, nous offre un dossier représentatif de l’œuvre d’Ilarie Voronca, dont on connaît l’aventure tragique… Encore un numéro à conserver dans notre bibliothèque et que l’on ne dise pas que la poésie est morte ! »

Claudine Helft (Aujourd’hui Poème n° 16, 2004).

« Dans son manifeste, De l’émotivisme : reprenant ce mot inventé par Guy Chambelland « Si j’avais dû créer un isme j’aurai créé l’émotivisme ! Il n’y a pas de poésie sans émotion », Christophe Dauphin poursuit « l’émotivisme est le développement d’un être qui délivré de ses parasites – c’est-à-dire des épluchures du réel –, s’insurge contre toutes les institutions répressives, tout en travaillant à la refonte des structures de l’esprit humain ». Ça part d’une bonne intention, mais l’émotion sans la raison ça me fait un peu peur, ça fait reportage télé à grosses larmes, et puis c’est l’émotion qui conduit les foules aux pires folies. Sinon, ce numéro 16 (162 pages) des Hommes sans Épaules, c’est plein de bons auteurs… Jean Cocteau, le disque offert avec ce n°16 des HSE, Christophe Dauphin témoigne et présente, Henri Rode et Jean Breton sont interrogés à propos de leurs rencontres avec Cocteau… discours, brio, élégance masquent les inquiétudes. »

Christian Degoutte (Verso n°118, septembre 2004).

« Avec ce numéro 16, la revue Les Hommes sans Épaules prend le bel envol que nous espérions et les 162 pages de cette livraison rassemblent ce que la poésie peut nous offrir de meilleur aujourd’hui. Les « Porteurs de Feu » se nomment Jean Rousselot et André Miguel. Le premier vient de nous quitter mais restera dans nos mémoires longtemps encore, et le second a choisi le silence (et un isolement que nous respectons). Jean Rousselot et André Miguel demeurent des modèles pour les poètes de notre génération. Souhaitons qu’il en soit de même pour la future… En cadeau à ses abonnés, la revue Les Hommes sans Épaules offre un CD Autour de Jean Cocteau. Il se passe décidément beaucoup de choses du côté de la rue Racine ! »

Jean Chatard (Rétro-Viseur n°99, janvier 2005).

|

|

|

|

2013 – À propos du numéro 35

Les Hommes sans Epaules, volume 35 : grandiose !

La troisième série des Hommes sans Epaules, revue aujourd’hui emmenée par Christophe Dauphin, avec la complicité d’Alain Breton, Elodia Turki, Paul Farellier, César Birène et Karel Hadek, atteint son 35e numéro. Une belle aventure qui donne ici l’un de ses très beaux fruits. Les pages s’ouvrent sur un texte/hommage de forte émotion, texte consacré à Jean Sénac, poète, homme en résistance, éditeur : c’est le 40e anniversaire de la disparition de l’homme. De l’assassinat de Sénac. J’apprends par ailleurs que la biographie que Bernard Mazo devait consacrer à Sénac paraîtra bien à l’automne. C’est une excellente nouvelle. Sénac, l’homme/scandale : « Poète, animateur, militant révolutionnaire, chrétien, homosexuel et français, se proclamant ouvertement plus algérien que n’importe qui, Jean Sénac a dérangé, de son vivant, autant le pouvoir bourgeois et colonial français que l’extrême-droite, les intégristes islamistes ou la bureaucratie algérienne », écrit fort à propos Dauphin, dont l’admiration pour le poète et l’homme n’est pas un secret. Sénac est présent tout au long du numéro, par des poèmes égrainés çà et là, l’un de ces textes, le dernier écrit par le poète, fermant les pages de ce numéro des Hommes sans Epaules.

La partie « Les porteurs de feu » conduit le lecteur sur les traces de la poésie d’Antoinette Jaume et de Lorand Gaspar. Je découvre la première, je suis une fanatique quasi hystérique de l’œuvre du second. L’œuvre de Jaume parle de la vie, de la mort, des mots, de la conscience, du temps… Fondatrice et longtemps animatrice de La Sape, elle est décédée en 2009. Les HSE donnent ici à lire une trentaine de poèmes extraits des différentes parties de son atelier poétique. A découvrir. Quant à Lorand Gaspar… quelle beauté ! On trouve l’essentiel de son œuvre chez Gallimard bien sûr, en particulier dans la collection de poche Poésie mais… quel bonheur de lire / relire ces poèmes, ici donnés dans l’ordre chronologique de leur édition. Une poésie ancrée dans le sacré, soucieuse de Jérusalem ou Quram. Une poésie qui regarde le grand Tout, sereinement. Seize pages de poèmes, un bonheur et une excellente occasion de faire connaissance avec l’une des œuvres les plus fortes de la poésie contemporaine. Une découverte ou des retrouvailles au cœur d’un ton élevé en intensité…

Les HSE donnent ensuite la parole aux « Wah ». Sont conviés cette fois ci : Marie-Josée Christien, Franck Balandier, Alain Piolot, Jean-Claude Tardif et Gwen Garnier-Duguy. Ce dernier, en un superbe ensemble, use du « tu » pour s’adresser au Christ. Une lecture forte, peu banale.

Un numéro de revue dont la richesse enthousiasme en offrant aussi un dossier de près de 70 pages consacré aux poésies norvégiennes contemporaines. Ce dossier est une œuvre conjointe de César Birène, Pierre Grouix et Régis Boyer. C’est plus qu’un dossier, un véritable panorama des voix majeures de Norvège. On lira ainsi : Tarjei Vesaas (par ailleurs immense romancier, auteur entre autre de ce livre fondamental qu’est Palais de glace), Inger Hagerup, Olav H ; Hauge, Tor Jonsson, Gunvor Hofmo, Marie Takvam, Stein Mehren, Jan Erik Vold, Paal-Helge Haugen et Knut Odegard. Ici, toutes les voix sont fortes, bien que diverses. Notons que ce dossier est l’un des fruits du travail mené depuis de nombreuses années par Pierre Grouix au sein des éditions Rafael de Surtis, maison d’édition dirigée par le poète Paul Sanda qui a publié anthologies et recueils de poètes norvégiens traduits par Grouix. Impossible de citer tous les poètes mais voilà un monde à explorer. Encore plus vaste, en termes de Nord, puisque plus loin dans la revue, Pierre Grouix donne aussi à lire des textes de Bo Carpelan, poète finlandais d’expression suédoise dont il traduit les œuvres complètes depuis plusieurs années. Le lire vous convaincra de l’immensité de l’œuvre poétique de Carpelan, lequel nous a quittés en février 2011 (environ 1500 pages de poésie).

Les Hommes sans Epaules ne se contentent pas de « si peu », on lira aussi : un bel essai de Paul Farellier sur le recueil récent de Pierrick de Chermont (voir à ce propos : http://www.recoursaupoeme.fr/critiques/pierrick-de-chermont-portes-de-lanonymat/gwen-garnier-duguy ), des poèmes de notre ami Tomica Basjic, présentés par Karel Hadek, d’autres de Yann Sénécal, des pages libres présentant des textes des animateurs / poètes de la revue, et enfin un ensemble de chroniques et de notes de lectures. Les HSE ont par ailleurs la gentillesse d’évoquer l’existence de Recours au Poème. C’est de bon goût. Une revue à lire. "

Sophie d'Alençon (Recours au poème, mai 2013).

" La revue de Christophe Dauphin sort deux fois par an, elle est épaisse et c’est chaque fois une mine d’informations, de découvertes, de rappels et d’approfondissements pour les amoureux de la poésie. Ainsi, je ne compte pas être exhaustif. L’éditorial est consacré à Jean Sénac, assassiné il y a tout juste quarante ans. Un type épatant, l’empêcheur de tourner en rond par excellence. Du côté des Algériens dans la lutte pour leur indépendance, c’est le genre de position qui n’était pas facile à tenir. Homme de conviction qui utilisait la poésie comme une arme, il multipliait les défis. Parallèle est fait avec Pasolini, assassiné tout comme lui… Ensuite après un fort dossier « poètes norvégiens contemporains », (rien que des poètes différents de ceux qu’avait choisis Anne-Marie Soulier dans notre n° 154), je pioche rapido quelques noms de poètes, entre autres : Marie-Josée Christien et Jean-Claude Tardif, un hommage à Hubert Haddad : « La lune est une falaise que la mer ne saurait atteindre. / D’autres la bornent. » Le poète croate Tomica Bajsić par Karel Hadek : « parfois il me semble vivre un temps emprunté… », Yann Sénécal par Eric Sénécal, lequel dans sa troisième chronique « La nappe s’abîme » titille quelques « institutions » comme Le Printemps des poètes, la Maison de la Poésie de Paris, le CNL, Cheyne, une certaine virulence un peu polémique, assez salutaire au demeurant… Enfin, on apprend que Christophe Dauphin devient membre de l’Académie Mallarmé. Une livraison pleine à craquer de 286 pages que je n’ai fait que survoler, Plein d’autres choses à découvrir soi-même. J’aime de cette revue la diversité et le rayonnement. "

Jacques Morin (Rubrique "En vrac" in Déchargelarevue.com, le 8 mars 2013).

"La revue Les Hommes sans Epaules que Christophe Dauphin anime dans un grand esprit d'ouverture est à chaque livraison un véritable livre, souvent érudit, toujours surprenant."

Roland Nadaus (in Le Petit Quentin n°283, mars 2013).

"Avec Diérèse, Les Hommes sans Épaules est l’une des revues les plus copieuses et les plus régulières du réseau des publications poétiques. A chaque nouvelle livraison, c’est une mine presque inépuisable de dossiers et d’informations, de suites de poèmes et d’approches critiques. Christophe Dauphin qui est à la barre de cette revue depuis déjà de longues années a su donner une ligne orientée parfois vers une poésie surréalisante sans délaisser toutefois d’autres secteurs vivaces de la poésie actuelle. Les poètes contemporains y sont bien représentés avec, par exemple dans ce numéro, Jean-Claude Tardif, Lorand Gaspar ou Marie-Josée Christien. Ensuite, un sérieux dossier bien documenté est consacré à dix poètes norvégiens contemporains présentés par Régis Boyer, l’un des traducteurs. On peut lire aussi dans ce numéro une solide présentation du poète finlandais Bo Carpelan ainsi que d’abondantes et variées notes de lectures. Avec 286 pages à leur disposition, les lecteurs sont assurés de trouver là de quoi apaiser leur soif de lectures poétiques. "

Georges Cathalo ("Lecture flash" in Texture, 25 mai 2013).

"C'est vrai que je suis injuste, mais j'assume. ce que j'appelle les grandes revues, ce n'est jamais une belle, en couleurs, à dos carré, avec uniquement des grands noms. Mais des découvertes et des études critiques de qualité en plus de bons textes. C'est le cas des Hommes sans Epaules 35, où une fois encore, si j'y retrouve Marie-Josée Christien, Jean-Claude Tardif, Claude de Burine, Hubert Haddad ou Jean Sénac, je découvre des noms nouveaux pour moi et surtout un dossier sur les poètes norvégiens d'aujourd'hui, avec les chroniques et des hommages à Janine Magnan et l'inouï Jean Giraud Moebius, bédéiste étonnant."

Paul Van Melle (Inédit Nouveau n°262, La Hulpe, Belgique, mai 2013).

"Ce numéro 35 des HSE s’ouvre sur un hommage nécessaire de Christophe Dauphin à Jean Sénac, assassiné en 1973, que beaucoup, soucieux de ne pas penser, se sont empressés d’oublier. « On enterra son œuvre et ses idées presque aussi vite que son corps. Jean Sénac était un homme parfaitement indésirable, en somme, mais pas seulement pour le pouvoir algérien. Il dérangeait beaucoup plus de monde. Il était, selon le témoignage de l’un de ses amis, un scandale permanent. Son audience auprès de la jeunesse, sa vie, sa vie sexuelle surtout, sa liberté de parole en matière politique ou culturelle, les répercussions à l’étranger de ses jugements sur l’Algérie en faisaient un personnage gênant pour beaucoup de personnes et beaucoup d’intérêts et de calculs à Alger. Il y a donc plusieurs personnes ou groupes à qui le crime pouvait profiter. » Il publia une Anthologie de la nouvelle poésie algérienne, véritable manifeste pour « une Algérie méditerranéenne, solidaire, socialiste, égalitaire, arabe, berbère et pied-noir, de graphies arabe, berbère et française ». D’une lucidité visionnaire, Jean Sénac pressentait la victoire des préjugés sur la générosité et la liberté. Il va manifester une queste double, celle d’une révolution aussi sexuelle et celle d’une sexualité libertaire et révolutionnaire. Le « corps total » est aussi un « esprit total ». « Ce corps élu, précise Christophe Dauphin, est l’un des éléments clés de la poétique de Sénac, qui identifie le corps au poème. D’une faille à l’autre, le corpoéme, saccage de sincérité, tente de susciter une physionomie et du même coup, engage la personne qui écrit à tout donner, « de l’âme à l’excrément ». Les poèmes d’amour sont maîtrisés, alliant l’élan sexuel à l’abandon total. A sa soif de liberté, de justice et d’amitié, le poète ajoute son besoin insatiable de l’autre : Car la révolution et l’amour ont renouvelé notre chair. Au « corpoème » succédera le « spoerme » : il écrit d’un jet ma joie carnassière la – première syllabe de mon refus. » Enfin, Christophe Dauphin évoque sa proximité de queste et de destin avec Pier Paolo Pasolini : « La poésie les unit, l’amour, la liberté, le feu du langage et du désir les animent. Pasolini et Sénac se rangent tous les deux du côté du peuple… ».

Dans un sommaire riche et touffu, le dossier, coordonné par César Birène, est consacré aux poètes norvégiens contemporains avec des textes de Régis Boyer, Ole Karlsen, Eva Sauvegrain, Pierre Grouix, Poèmes de Tarjei Vesaas, Inger Hagerup, Olav H. Hauge, Tor Jonsson, Gunvor Hofmo, Marie Takvam, Stein Mehren, Jan Erik Vold, Paal-Helge Haugen, Knut Odegård… Une manière de découvrir cette poésie puissante, riche et d’une grande subtilité à travers des auteurs majeurs peu connus dans les pays francophones. Pierre Grouix nous présente également une grande figure de la poésie finlandaise, Bo Carpelan (1926-2011)."

Rémi Boyer (in incoherism.owni.fr, 26 mars 2013).

" Le n° 35 des Hommes sans Epaules est paru en février dernier. Le lecteur se souviendra de l’histoire de cette revue qui en est à sa troisième série : qu’il adhère ou non à l’émotivisme, reste que cette revue s’inscrit dans l’histoire de la poésie française depuis 1953... Mais l’essentiel n’est pas là : il est dans l’hommage rendu par Christophe Dauphin à Jean Sénac qu’on ne lit plus assez aujourd’hui, il est dans le dossier sur les poètes norvégiens, il est dans la présentation (captivante) de Bo Carpelan (poète finlandais suédophone qui est sans doute le poète scandinave le plus connu ici) due à Pierre Grouix son traducteur (qui a aussi participé aux traductions et notices des poètes du dossier norvégien…). Rien que pour ces trois ensembles, il faut lire ce numéro 35. Mais ce n’est pas tout, il y a encore tous les poèmes donnés à lire : des ensembles significatifs de poèmes d’Antoinette Jaume et de Lorand Gaspar, mais aussi d’auteurs plus jeunes comme Marie-Josée Christien, Jean-Claude Tardif, Gwen Garnier-Duguy, Claude de Burine, Hubert Haddad pour ne citer que ceux-là…. Diversité des écritures, diversité des voix, on a là une coupe, au sens géologique, dans la poésie d’expression française qui est tout à fait réjouissante. On a presque l’impression d’une anthologie atypique (il n’y a pas de thème, d’école, d’époque…), impression renforcée par le volume de cette livraison. C’est dire tout l’intérêt de cette revue semestrielle. Cependant, sur les 286 pages de ce n° des Hommes sans Epaules, on compte environ 80 pages de chroniques, hommages, notes de lecture, articles divers… qui viennent compléter cette partie anthologie pour en faire une véritable revue rendant compte, non de la vie la poésie (serait-ce possible, je ne le pense pas), mais d’une certaine conception, d’un certain courant de la poésie… Si Christophe Dauphin incarne parfaitement ce que peut être le surréalisme aujourd’hui (jusqu’à défendre bec et ongles André Breton et Sarane Alexandrian dans une note de lecture où l’argumentation précise se mêle à des jugements sans appel : Noël Arnaud est un triste sire et Jean-Pierre Lassalle évite de peu la bêtise crasse…), sa façon ouverte de diriger la revue fait de celle-ci un outil pour mieux connaître la poésie qui s’écrit maintenant et depuis un demi-siècle, qu’elle soit dans les marges du surréalisme ou non… "

Lucien Wasselin ("Chemins de lecture" in Texture, 29 juillet 2013).

"Le finlandais Bo Carpelan figure dans le n°35 de Les Hommes sans Epaules. Présenté par son traducteur, Pierre Grouix. "Richesse pauvre, profonde modestie", en dit-il. "Essayer de parler un autre langage - bâtir des chambres pour les tourmentés - lits, paravents, articulations desséchées." Bon ce n'est pas la Finlande, mais la Norvège (et ses poètes) qui est le gros dossier de ce numéro, à travers les traductions de Pierre Grouix, Eva Sauvegrain, Régis Boyer et Ole Karlsen. Traductions presque toutes au catalogue des éd. Rafael de Surtis, mais impossibles à trouver en livres. Dix poètes du XXe siècle, de Tarjei Vesaas (connu comme romancier, Les Oiseaux, Le palais de Glace) à Knut Odegard (né en 1945). Poésie très attachée à la nature, disent les traducteurs, mais que la lecture montre traversée par les mêmes inquiétudes que la nôtre. Comme exemples, j'ai retenu le poète jardinier, Olav H. Hauge: Feuillage de chêne dans le soleil d'automne - pays bleu, pays montagneux, pays de mer - qui vieillit à côté de moi; Gunvor Hofmo (enfant turbulente, mélancolique et angoissée), et (ma préférence) Marie Takvam: Toi, tu sais parler! - Il me l'a tellement dit posément - Mais je ne sais plus parler - Tous les bruits du monde - m'ont frappée sur la bouche - ont emmêlé mes mots... sacs plastiques pleins de mots... Quand une revue fait plus de 280 pages, forcément, il y a un tas d'autres trucs: un gros cahier de lectures-critiques, Jean Sénac (présenté par Christophe Dauphin) dont les poèmes ponctuent le numéro, Antoinette Jaume, Lorand Gaspar, H. Haddad, J-C. Tardif, G. Garnier-Duguy, M-J Christien, A. Piolot, T. Bajsic, Y. Sénécal... et la chronique d'Eric Sénécal, qui remue tout un tas de buzz du Landerneau poétique dont je ne sais rien. Quand je lis ça, je me sens tout norvégien, je me fais l'éffet d'être un Olav H. Hauge dans un jardin ou une Gunvor Hofmo recluse dans sa chambre pendant plus de vingt ans.

Christian Degoutte (in revue Verso n°154, septembre 2013).

« Qui se souvient de Jean Sénac ? », s’interroge Max Leroy… Même si c’est un peu tard, on découvre et redécouvre Jean Sénac. Encore davantage en ce quarantième anniversaire de sa mort, plutôt de son assassinat (un 30 août 1973)… Fait divers parmi tant d’autres ou assassinat à motivation idéologique ? La justice a tranché. Mais on sait qu’aux frontières de l’évidence, la vérité peut être ailleurs…

Pour ce quarantième anniversaire de la disparition de Sénac sont attendus, notamment : « Jean Sénac, poète et martyr » du regretté Bernard Mazo – décédé juste après avoir mis la dernière main à son ouvrage. C’est un essai qui est préfacé par Hamid-Nacer Khodja, le spécialiste de Jean Sénac dont la thèse d’Etat sur Jean Sénac doit paraître bientôt sous forme de livre. Il faut ajouter une réédition de « Pour une terre possible » (poèmes et autres inédits, Marsa, 1999) en format poche aux éditions Point. Des articles nombreux et divers parsèment la Toile ou les revues entre les deux rives de la Méditerranée…

« Ecrivain et poète, pied-noir et indépendantiste, chrétien et révolutionnaire. Caillou dans les souliers de la France et de l’Algérie, Sénac bouscule les deux rives et les eaux troubles de la Méditerranée… », Observe Max Leroy tandis que Christophe Dauphin de la revue Les Hommes sans Epaules, écrit « Jean Sénac a dérangé, de son vivant, autant le pouvoir bourgeois et colonial français, que l’extrême-droite, les intégristes islamistes ou la bureaucratie algérienne ». Et de conclure : « On ne ressort pas indemne de la lecture de Jean Sénac ». En 1970, Jean Sénac s’était lié d’amitié avec Jean Breton et le groupe des Hommes sans épaules, reconstitué autour de la revue Poésie 1, où parut la mythique « Anthologie de la nouvelle poésie algérienne ». Et c’est encore chez Jean Breton que fut publié le dernier ouvrage de Sénac de son vivant : « Les désordres » (1972).

En effet, de grands désordres étaient intervenus dans sa vie. Il avait dédié sa vie au combat pour une Algérie nouvelle, rompant les amarres avec sa tribu d’origine, récusant son père spirituel, Albert Camus (qui dans une lettre lui reprochait d’avoir pris le parti des égorgeurs)… Dans une Algérie en pleine effervescence dans ces années 1970 marquée par des réformes- attendues et exaltées en éclaireur par Sénac- paradoxalement, le poète du « Soleil sous les armes (1957), de « Matinale de mon peuple » (1961) qui avait accompagné « l’état-major des analphabètes » vers sa libération nationale et son émancipation sociale, après avoir connu les honneurs sous Ben Bella (au point où l’on accusa d’être devenu un poète de cour), se retrouvait marginalisé, exclu, voire chassé sans explication de la radio où il donnait la pleine mesure de ce que la poésie pouvait apporter à la cité. Son altérité sexuelle lui valait une moquerie homophobe tenace qui y trouvait prétexte à minorer son œuvre… Reclus, visité seulement par de jeunes poètes, dans sa « cave-vigie » de la rue Elisée. Reclus à Alger, il était voué aux gémonies par les envieux et les sectaires de tous poils. Avant de finir sous les coups de couteau."

Abdelmadjid Kaouah (La résurrection de Jean Sénac, « Chronique des deux rives » in algérienews.infos, 28 septembre 2013).

"Même si nombre de revues (à l’instar d’Europe, mais aussi bien Les Hommes sans Epaules de Christophe Dauphin, entre autres exemples) continuent de dédier leur espace exclusivement au texte, et ce indépendamment de leurs préoccupations, la revue est sans conteste un lieu privilégié pour interpeller, « mimer les arts voisins » selon la formule de Michel Deguy."

Patrice Beray (Médiapart, 16 mars 2013).

"Fort volume de 280 pages qui offre de larges vues sur la poésie. un hommage à Jean Sénac "Le corps poème sous les armes". Des poèmes d'Antoinette Jaume: Où dénuder un peu d'amour dans - ces champs pleins de trous et de morts ? et de Lorand Gaspar: Nous sommes malades d'immense. Beaucoup de poètes qu'on ne peut pas tous citer, mais un dossier sur les poètes norvégiens contemporains, coordonné par César Birène, avec notes et traductions de Pierre Grouix. Un bon dossier de Gérard Paris sur Hubert Haddad: "un esthéte qui a posé au plus haut point le sentiment de la langue, loin des faiseurs et autres petits rois des medias" avec quelques inédits: J'ignore tout des vies qui me conjuguent. Paul Farellier fait "une visite de chantier, construction d'un poète", sur les poèmes de Pierrick de Chermont. Et tant d'autres poètes et tant d'hommages, notamment à Janine Magnan et Jean Giraud Moebius par Christophe Dauphin, le grand ordonnateur de la revue."

Bernard Fournier (in revue Poésie/première n° 157, décembre 2013".

"Ce numéro s’ouvre sur une évocation d’un poète assassiné (il y a eu 40 ans en 2013), Jean Sénac, devenu une sorte d’icône aux côtés de Pasolini ou plus récemment de Tahar Djaout, ou encore un admirateur du même Sénac sur le sol algérien, Youcef Sebti. Et s’ouvre plus précisément sur une citation de ce poète assassiné : «Poésie et résistance apparaissent comme les tranchants d’une même lame où l’homme inlassablement affute sa dignité. Parce que la poésie … est « écrite par tous, clé de contact grâce à laquelle la communauté se met en marche et s’exalte, elle est, dans les fureurs comme dans sa transparence sereine, dans ses arcanes comme dans son impudeur, ouvertement résistante. Tant que l’individu sera atteint dans sa revendication de totale liberté, la poésie veillera aux avant-postes ou brandira ses torches. Au vif de la mêlée, éperdument aux écoutes, le poète va donc vivre du souffle même de son peuple. Il traduira sa respiration, oppressée ou radieuse, l’odeur des résédas comme celle des charniers ». (Je ne peux m’empêcher de me demander ce qu’il en est aujourd’hui). Un long édito de l’infatigable Christophe Dauphin situe le personnage et lui rend un vibrant hommage. Suivent 280 pages denses où je vais de découvertes en souvenirs, un dossier « poètes norvégiens contemporains », des hommages à d’autres disparus, des notes de lectures… cette revue est toujours une belle entrée en poésie."

Yves Artufel (cf. La semaine de Gros Textes n°5, 3-9 février 2014, in grostextes.over-blog.com).

|

|

|

|

Lectures :

Tout ce cinquantième numéro est orienté vers la liberté et la résistance comme si, en cette période, il fallait rappeler que la poésie est toujours une résistance à toutes les formes d’oppression, jamais une collaboration.

Les premières pages rendent hommage à Maria Andueza, personnalité foret et discrète de la scène poétique, compagne de Jean Breton, basque espagnole de la Retirada, retraite des réfugiés espagnols de la guerre civile 1936-1939.

Christophe Dauphin livre un éditorial plein d’une saine colère dite coronavirienne à propos de la mort de Guy Chaty : Qui a tué le poète Guy Chaty ? lance-t-il, cette « femme tousseuse » ? La sous-estimation des risques ? Le mépris des « expériences étrangères » ? Le court-termisme cynique politicien ? Leur incompétence ? L’Etat néolibéral et son inhumanité ? L’hôpital à la carcasse désossée par l’Etat néolibéral ? L’absence de tests, de moyens, de masques ? Marc Bloch nous dit d’outre-tombe (in L’Etrange Défaite, Société des Editions Franc-Tireur, 1946) : « Nous venons de subir une incroyable défaite. A qui la faute ?… A tout le monde en somme, sauf à eux (nos généraux). Quoi que l’on pense des causes profondes du désastre, la cause directe – qui demandera elle-même à être expliquée – fut l’incapacité du commandement. » Et plus loin : « l’épidémie a mis à nu et fait ressortir toutes les impostures de la doctrine libérale ».

Christophe Dauphin propose textes et notices de poètes à l’hôpital. Nous retrouvons Arthur Rimbaud, Antonio Tabucchi, Richard Rognet, Paul Verlaine, Madeleine Riffaud, Henri Michaux, Jean Rousselot, Stanislas Rodanski.

Le dossier est consacré à René Depestre « ou l’odyssée de l’Homme-Rage de vivre ». René Depestre, poète haïtien errant et homme d’exception dont la route serpentine le conduisit auprès de Che Guevara, Fidel Castro, Mao-Tsé-Toung comme aux côtés des poètes et penseurs Blaise Cendrars, Tristan Tzara, Jean-Paul Sartre, Pablo Neruda, André Breton, Léopold Sédar Senghor et tant d’autres.

L’un des aspects les plus intéressants soulevés par Christophe Dauphin à propos de son nomadisme est sa capacité à exiler l’exil : « Je ne suis pourtant pas un homme de l’exil, explique René Depestre ; je ne connais pas l’effondrement existentiel, la perte tragique de soi des exilés de à vie. J’ai pu partout sur mon chemin prendre des racines. Je me suis ajouté les pays de mon nomadisme. Et je ne suis pas désespéré, et j’ai fait de la mondialisation comme Monsieur Jourdain faisait de la prose, sans le savoir ! Comme aurait dit Sartre, j’ai fait de ses antagonismes de l’exil des contradictions fécondes. »

« René Depestre ne s’est jamais considéré en exil, reprend Christophe Dauphin, il n’en a jamais souffert, car, nous dit-il : « J’ai emporté avec moi Jacmel, mon enfance. Je n’ai jamais eu le sentiment d’être un exilé ; je n’ai jamais souffert de l’exil parce que depuis la plus haute Antiquité, il y a une sorte de dolorisme attaché à la notion de l’exil, à la notion de nostalgie, à la notion de saudade au Brésil, en portugais. Moi, je n’ai jamais connu cette sorte de malaise existentiel dû à l’exil, parce que j’emporte avec moi partout où je vais Haïti, mon chez-soi haïtien ; mon chez soi insulaire m’a toujours accompagné, mon natif natal fait partie de mon nomadisme, si je peux dire. »

C’est sur ce socle que René Depestre a développé une poésie puissante et joyeuse pendant « soixante années de création poétique, précise Christophe Dauphin, dont chaque mot a été lavé par la vie, dont le poète est le vaudou-l’arc-en-ciel, avançant à grands pas de diamant ; véritable journal de bord intérieur sur le qui-vive du monde, autobiographie criblée de combats, de rivières et de rêves en crue ; taillée dans la saison des îles du sang poétique, le long d’un itinéraire exceptionnel, qui unit le mythe aux nervures du vécu, des premiers poèmes en colère, au chant dionysiaque et vigoureux des passions caribéennes, avec l’étoile de tous les hommes. »

« Poème ouvert à tous les vents »

Tu as mis une paire d’ailes à ton art

Car tout poète sait quand c’est l’heure

De jeter ses dernières cages à la mer

Et de lever des voiles qui font route vers son identité.

A l’homme à qui on a tout pris : son nom,

Sa patrie, la fable de son enfance,

Le bois de ses souvenirs, sa rage de vivre.

A cet homme à qui on a enlevé ses jambes

Pour qu’il reste à jamais coincé dans ses cris.

A cet homme brisé, fourvoyé dans sa peau.

Je lègue ma fureur et mon bruit, je remets

Une colline que tous les vents traversent

Pour qu’il soit toujours en train de se battre

Et qu’il n’arrête jamais de frapper les papes

Qui vole à la vie ses perles et son orient.

A cet homme que l’horreur infinie du monde

N’a pas encore vaincu, à cet homme dompteur

Des métaux de son sang, géomètre des courbes

Lyriques de la femme, et qui répète que

La vie humaine est la fumée d’un incendie

Dont le nom n’apparaît dans aucun idiome.

A cet homme né sur un ordre du rossignol

Et à qui le feu confie ses bêtes de proie

Je réveille son droit de réinventer l’homme.

Je luis dis : « Suis-moi. Je suis le vieux soleil

Qui émerge de la douleur pour mieux sauter

Dans la vie du siècle et pour combattre

Sa routine et ses malheurs. Viens avec moi,

Homme qui ressemble à l’aventure des flammes

Et des illusions qui protestent dans mes yeux ! »

René DEPESTRE

Rémi BOYER (in incoherism.wordpress.com, 2 août 2020).

*

« Les poètes d’Europe ont cessé de chanter – Ils ont fait de l’écriture un tremplin – D’où ils lancent des papillons de cirque – Sans aucun secret dessiné sur leurs ailes. » René Depestre, c’est le grand invité du n°50 des Hommes sans Epaules. Christophe dauphin lui consacre une étude, « poète haïtien, poète français, universel, nomade enraciné, homme banyan, métissé, solaire et souriant ». Faut dire qu’il en a rencontré du monde, Depestre : on le voit en photo auprès de Mao-Tse-Toung, de Neruda, de Césaire, de Guevara…

L’autre grand invité, c’est le Suisse Pierre-Alain Tâche : « J’ai glissé dans mon sac une offrande – un caillou rond qu’il me faudra jeter – plus loin, pour témoigner de mon passage – (Et c’est bien plus que des pierres en tas – peut-être une grappe offerte au seigneur – à sa vendange ultime, au jour qu’il a fixé… »

Dans ce numéro itou, un gros dossier (inspiré par le covid ?) sur les poètes à l’hôpital : Rimbaud, Verlaine, Artaud, Yves martin, Michel Merlen, Madeleine Riffaud, Henri Michaux, etc. avec des textes des susnommés ou celui d’Alain Morin : « En ce lieu – les hommes brouillent l’air – ou se rassemblent – On est seul – à manger l’espace – qui a le goût de panade – Le temps est un cadavre – que l’on n’enterre pas ».

Remarquable aussi la série d poèmes du camerounais Kouam Tawa : « On cherche – le buffle – sans trouver le buffle - On trouve - le buffle – sans saisir le buffle – On danse - la danse – des mangeurs de poussière ».

Christian Viguié : « Je ne sais pas qui je suis – mais il y a ton nom que je murmure – comme s’il a avait un autre air à respirer… »

Philippe Monneveux, Jean-Pierre Otte et Béatrice Pailler : « Je suis ongle – tu es papillon – Tes paupières – Je les vole – Tes lèvres – Je les vole – Tu es papillon – Je suis bec – Couteau sur ton abdomen… »

Plein d’autres choses comme l’annonce de la mort de la poète grecque Kiki Dimoula : « Ta démission est acceptée – Dommage – Tu avais tant à perdre encore ici.

Et de nombreuses critiques. »

Christian DEGOUTTE (in revue Verso, 2020).

|

|

|

|

2004 - À propos du numéro 17/18

« Les HSE n°17/18. Un gros dossier consacré à Marc Patin (1919-1944), poète surréaliste mort en déportation, membre du groupe La Main à plume (dont le plus célèbre représentant reste Maurice Blanchard), et que Christophe Dauphin s’est attelé à faire découvrir, voire à réhabiliter… Le surréalisme d’hier et d’aujourd’hui est à l’honneur, avec des textes d’Alain Jouffroy, Jacques Kober, Jean-Louis Bédouin ou Sarane Alexandrian (qui fut secrétaire général du mouvement en 1948). Le souvenir est là aussi, par la voix de Jean Breton qui évoque Chambelland, Yves Martin et Jean Follain. 192 pages bien pleines. »

Jacques Fournier (Ici è là n°2, mars 2005).

« La revue les HSE n°17/18, rend d’abord hommage à Henri Rode et à Jean Rousselot qui nous ont quittés il y a peu – « Deux aînés, deux amis proches et deux sentinelles majeures de notre temps », pour reprendre les mots de Christophe Dauphin – nous les faisons nôtres. Dans son édito, le même Christophe Dauphin donne un coup de chapeau au surréalisme, qu’aucun mouvement n’a jusqu’ici dépassé ! Sans doute est-ce pour cela qu’il fut combattu « par toutes les forces de l’hypocrisie et du mensonge », d’un côté le totalitarisme stalinien, de l’autre, une bourgeoisie lorgnant vers le fascisme… Le dossier central est consacré à Marc Patin et au surréalisme. Mort en Allemagne en 1944, à peine âge de vingt-quatre ans, Marc Patin laisse une œuvre, abondante, restée inédite, qu’Eluard salua en son temps. »

Jean Orizet (Poésie 1/Vagabondages n°40, décembre 2004).

« Les HSE 17/18. Une forte livraison consacrée en majeure partie autour du surréalisme, disons plus récent, à Marc Patin, que Guy Chambelland redécouvrit en 1990. Après un hommage rendu à deux grands poètes disparus en 2004 : Jean Rousselot et Henri Rode dont les poèmes assez véhéments donnent envie de relire l’œuvre. Des surréalistes de l’après 69 suivent… Ensuite le dossier principal : Marc Patin et le surréalisme, brillamment établi par Christophe Dauphin. On suit le parcours de ce poète au destin brutal… La dernière partie propose un recueil inédit de Marc Patin : Les vivants sont dehors, avec de beaux poèmes d’évidence amoureuse. Pour suivre, une lettre d’André Breton sur Xavier Forneret, un témoignage inédit de Sarane Alexandrian, décidément figure maîtresse du surréalisme actuel. Une expérience de hasard objectif avec Hervé Delabarre. Et des souvenirs de Jean Breton sur Guy Chambelland, Yves Martin et Jean Follain, avec un ton vif et plaisant, pour clore ce très gros n° (198 pages !), riche et intéressant. Allez une dernière citation de Marc Patin pour la route : Derrière l’arbre il y a l’ombre de l’arbre – Et l’ombre de l’arbre est – De la couleur de la forêt. »

Jacques Morin (Décharge n°124, décembre 2004).

« Il est des revues de poésie qui assurent à la littérature et à son histoire, une continuité, en développant un travail de mémoire remarquable. Fondée en 1953, en Avignon, Les Hommes sans Épaules, cahiers littéraires semestriels, vivent aujourd’hui leur troisième mouture, à Paris. Dirigée par Jean Breton, elle consacre ce numéro n°17/18 au surréalisme qui, comme l’écrit Christophe Dauphin, constitue toujours « une clé capable d’ouvrir indéfiniment cette boîte à multiple fond qui s’appelle l’homme. » Sont présentés les poèmes d’acteurs connus et méconnus des deux générations de l’aventure surréaliste, ainsi que de leurs héritiers, Alain Jouffroy, Francesca-Yvonne Caroutch, Jacques Baron, Joyce Mansour, Jean-Louis Bédouin… Le dossier central met en lumière l’œuvre trop brève de Marc Patin (1919-1944), poète de l’amour et du merveilleux qui poursuivit l’activité surréaliste sous l’Occupation avec le groupe des Poètes de la Main à Plume, dans lesquels figuraient Eluard, Dotremont, Malet… Un mémorial au didactisme magnétique et brillant. »

Dominique Aussenac (Le Matricule des anges n°62, avril 2005).

« Les Hommes sans Épaules rendent hommage, dans leur n°17/18, à deux Porteurs de feu disparus en 2004 – Henri Rode et Jean Rousselot – et consacrent un fort dossier au surréalisme aujourd’hui et à Marc Patin… Comme quoi, nous ne sommes pas les seuls à affirmer que le surréalisme est toujours d’actualité ! »

Francis Chenot

(L’Arbre à paroles n°127, février 2005).

|

|

|