|

Tri par numéro de revue

|

Tri par date

|

Page : <1 2 3 4 5 6 7 8 >

|

|

|

2010 – À propos du numéro 29/30

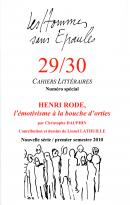

« Quelle importance si ma roue persévère - Seule et tournant sans fin sa propre fusion - Mon secret plus secret pour moi que pour les autres. - Mon âtre est ailleurs, (p. 165). Ce numéro spécial 29/30 des Hommes sans Épaules est constitué par un gros dossier « Henri Rode, l’émotivisme à la bouche d’orties », avec des essais de Christophe Dauphin et Lionel Lathuille et un important choix de poèmes d’Henri Rode (1917-2004 – voir fiche Wikipédia). »

Florence Trocmé (Site internet Poézibao, 6 février 2011).

« Ce numéro 29/30 des Hommes sans Épaules, est un numéro spécial entièrement consacré à Henri Rode, poète "émotiviste" hors du commun à découvrir ou redécouvrir. »

Lucien Aguié (site d’ARPO, février 2011).

« Ce numéro 29/30 des Hommes sans Épaules est un numéro spécial consacré entièrement à Henri Rode (1917-2004). Christophe Dauphin le préface deux fois. La première en reprise pour un recueil de 94 : Pandémonium. La seconde beaucoup plus étoffée pour l’œuvre entière (dont une partie reste inédite). Ce qu’on peut retenir sur cette forte étude : L’importance de la ville d’Avignon où le poète vit le jour, une œuvre d’abord romanesque avec des personnages très inspirés par sa famille proche, puis de résistance durant la seconde guerre mondiale, sous la tutelle de Marcel Jouhandeau avant de trouver toute sa puissance dans la poésie, et la rencontre entre autres assez pittoresque d’Aragon, racontée deux fois, avec des extraits toujours passionnants tirés de son Journal impubliable. Il se spécialise dans les chroniques cinématographiques et se rapproche du groupe HSE qui lance en 53 un « Appel aux riverains » et l’on voit toute la filiation que ce mot a pu avoir pour Christophe Dauphin. Celui-ci dresse une parenté pour Henri Rode entre Lautréamont hier et Cioran aujourd’hui. C’est en 80 que le poète publie son œuvre majeure : Mortsexe qui est donnée à la suite de cette analyse fine et complète. (Dessins de Lionel Lathuille). Je crois que j’aime le sexe parce qu’avec la mort il est l’extrême… Oublier que l’orgasme est le meilleur du vivre. Toutes les formes sont déclinées : du poème à l’aphorisme, du récit à l’article, Henri Rode brillait de tous ses feux quel que soit l’enjeu littéraire. Un poète important à découvrir grâce à ce fort volume de 300 pages. »

Jacques Morin (Site internet de la revue Décharge, 16 février 2011)

« Plusieurs tendances, actuellement, se font jour : « la poésie du quotidien », « la poésie émotiviste » marquée par la parution récente d’une Anthologie émotiviste publiée par Christophe Dauphin au Nouvel Athanor, « la poésie engagée » et la poésie néo-classique »… En règle générale, la poésie contemporaine œuvre à hauteur d’homme. Elle témoigne de l’homme et de ses destins difficiles. Certains le font en haut d’une tour, d’autres au fond d’une cave mais, toujours, c’est de l’homme dont il s’agit. En tout cas bien plus de l’homme que des dieux. Certaines revues appuient cette recherche vers le bas ou vers le haut. Elles offrent une chance dans leur diversité : Verso d’Alain Wexler, Diérèse de daniel martinez, Comme en poésie de Jean-Pierre Lesieur, Les Hommes sans Épaules de Christophe Dauphin et Les Cahiers du Sens de Jean-Luc Maxence. »

Michel Héroult (À L’Index n°19, 2011)

« Le numéro 29/30 des HSE, la revue de Christophe Dauphin, est consacré intégralement au poète avignonnais Henri Rode (1917-2004), romancier, journaliste, critique cinématographique (il a publié une biobibliographie d’Alain Delon), poète (la poésie, toujours présente, prendra le pas sur le roman dès sa rencontre avec Jean Breton et d’autres jeunes poètes, fondateurs et animateurs de la revue Les Hommes sans Épaules, à laquelle il collaborera dès sa création en 1953). Christophe Dauphin tisse un long (90 pages), passionné et passionnant portrait de ce poète, touchant au plus juste de ses doutes, engagements, positions, amitiés (Aragon, Nimier, Jouhandeau, ...), douleurs, etc. De larges extraits ponctuent ce portrait inspiré, qui est aussi partiellement celui d’une aventure, celle des HSE. Suivent près de 200 pages de textes, poèmes inédits, extraits du Journal impubliable (La mort, ce dernier rire du sperme), larges extraits de Mortsexe (1980), « son chef-d’œuvre aux déjections d’une violence inouïe », (Patrice Delbourg). Une vingtaine de dessins de Lionel Lathuille ponctuent, en parfaite adéquation, ces pages brûlantes, douloureuses, lucides, qu’il est temps de (re)découvrir. »

Jacques Fournier (« Ecoute é Notes », 13 avril 2011).

« Il y avait bien longtemps que je n’avais plus de vrais contacts vivants avec mes amis surréalistes, sauf quelques exceptions, dont les HSE, revue animée par Christophe Dauphin, dont la fidélité sans failles rend un hommage imposant à Henri Rode dans le numéro 29/30 avec un sous-titre particulièrement clair : « l’émotivisme à la bouche d’orties », soit les amitiés d’émotion où je retrouve par exemple Frans Masereel et Henri Michaux. De quoi faire ou refaire connaissance avec la plus grande liberté d’écriture et de graphismes. Surréalisme encore, mais tragiquement, que cette existence qui me fait penser à Desnos ou Crevel pour la passion d’écrire, mais qui a duré 87 ans sans la moindre baisse de niveau. Triste qu’il ne soit pas plus connu, alors que Dauphin évoque pour la « Bouches d’orties », le Piranèse que j’avais trouvé chez Marcel Mariën au temps du « Miroir d’Elisabeth ». Il s’est défini ainsi : « La seule poésie qui me paraisse valable aujourd’hui est celle qui échappe, tel un monstrueux lapsus, à la culture et à la direction de celui qui l’écrit. »

Paul Van Melle (Inédit Nouveau n°250, mai/juin 2011).

« 306 pages, achevées d’imprimer début 2011, pour célébrer le poète et critique Henri Rode, trop oublié par un siècle superficiel. L’article inaugural de Christophe Dauphin et les suivants sont primordiaux, d’ailleurs, pour mieux comprendre la place de grande importance occupée à partir de 1953 à Avignon par Henri Rode (1917-2004). Certes, ce n°29/30 de l’excellente revue Les Hommes sans Épaules, restitue avec pertinence « l’émotivisme à la bouche d’orties » de Rode, dans son temps, mais il étonne surtout par ses poèmes proposés ici, inédits y compris… Certes, Henri Rode n’est pas un poète pour jeunes filles à l’âme légère, il se situe entre Lautréamont et Jean Cocteau, souvent, il tourne le dos à l’insignifiance, il est davantage « bouches d’orties » que « bouche d’ombre ». Il n’empêche, ce décryptage de son œuvre est une réussite rare qui a « son poids de féérie.

Jean-Luc Maxence (Le Cerf-volant n°224, 2011).

|

|

|

|

Critiques :

" En décembre 2018, la Revue du Mois c’est: Les Hommes Sans Épaules n° 46 !

On commence par la partie centrale ? Bernard Hreglich. C’est Thomas Dumoulin qui a coordonné le dossier. Bernard Hreglich est né à Tunis en 1943 et mort à Paris en 1996. Père et nom d’origine croate. Sa mère s’occupe d’une librairie, elle s’est remariée avec le poète Serge Wellens. Il ne publiera que trois livres de son vivant chez Gallimard (en 1977, 1986, et 1994) et sera malade de la sclérose en plaques.

e dossier est jalonné d’autoportraits et il est fait appel aux témoignages et analyses entre autres de poètes remarquables comme Max Alhau, Werner Lambersy, Lionel Ray et Frank Venaille. Je retiendrai son écriture élégante confinant à la préciosité, une tendance progressive de son écriture vers la fantasmagorie, et le passage d’une prosodie ample à la prose vers la fin de sa vie. C’est ce superbe équilibre des profondeurs que je cherche à atteindre à travers ma poésie… Il écrit par ailleurs : Le principal danger de l’écriture, c’est la vanité. Et il dénonce aussi chez les auteurs le manque d’esprit critique. François de Boisseuil, qui l’a côtoyé et aidé à rédiger, parle dans ses poèmes de paroles mystérieuses où la fuite du sens avait libéré une puissance sourde ou éclatante qui le dominait et qui pouvait le mettre dans la même stupéfaction que le lecteur.

Retour à l’éditorial signé Fernando Arrabal, et cette anaphore : de toute ma vie… avec plus loin deux poèmes : « Je te salue démente ! » et « Requiem pour la mort de Dieu ». Les HSE donnent des poèmes avec toujours des notes biobibliographiques remarquablement complètes, et l’on apprend beaucoup de choses sur les auteurs, ainsi sur Fernando Arrabal, mis à part un nombre considérable de rencontres importantes, la mort de son père sous la dictature franquiste quand il avait dix ans qui a marqué l’écrivain. Également Frankétienne, énorme auteur qui écrit à la fois en français et en haïtien. Mon insomnie barbare dérange la liturgie des ténèbres. Eric Sénécal, créateur des éditions Clarisse : attendre que la crosse de la fougère relève la nuque et Patricia Suescum : L’enfance idéalisée / n’est que le reflet / de la désespérance / de l’adulte trahi.

Retour au début avec deux belles parties consacrées à Erri de Luca, écrivain napolitain fortement impliqué politiquement, et Luis Mizón, poète chilien, avec une vingtaine de pages de son écriture ciselée. Mon poème est un lit défait / bientôt il sortira ses draps à la fenêtre / et le grand matelas familial / prendra le soleil…

Olivier Deschizeaux fait une critique littéraire d’un livre de Lionel Bourg. Harry Szpilmann : Flamme lacunaire. Essart / de vent, ou filet d’air que brasse / une délégation d’ailes / blessées. Alain Brissiaud : lorsque la nuit s’accouple aux gris regrets du soir… Philippe Bajolet écrit des Humaux (mi-hommes, mi-animaux). Ensuite Christophe Dauphin donne une étude sur le poète Abdul Kader El Janabi. Né en 1944 à Bagdad en Irak, il s’exile à Londres en 1970 puis à Paris, deux ans plus tard, lieu à partir duquel il assiste à la suite de contorsions sanglantes dans son pays avec Saddam Hussein puis Daech. Il est au carrefour d’une pensée orientale qui tend à s’affranchir d’un obscurantisme religieux et du surréalisme qu’il a découvert en Europe. Enfin le même Christophe Dauphin fait le point à travers un livre de l’écrivain William Souny de la situation extrêmement délicate de Mayotte où misère et problème migratoire forment le quotidien. Peuple d’oiseaux / cloué par les ailes / à la muraille des lagons…

Je passe toute la partie infos, échos, critiques, éditions… Un scoop cependant : Jacques Aramburu est un pseudo d’Alain Breton !

Pour clore, deux hommages, hors pagination, en tête du volume : Georges-Emmanuel Clancier (1914-2018), auteur du « Pain noir » : la poésie est la tentative et la possibilité d’approche musicale au plus près de la totalité de l’être humain… Egalement :le poème est négation du temps, exaltation de l’instant rendu immobile et illimité… et Oksana Shachko suicidée à 31 ans, Femen et peintre d’icônes complètement réinventées. Les HSE lui avaient consacré une partie dans leur n° 44.

Les Hommes sans épaules demeurent une revue foisonnante, documentée, riche et rayonnante, ouverte aussi bien à la poésie française qu’internationale. "

Jacques MORIN (cf. "La Revue du mois" in dechargelarevue.com, décembre 2018).

*

Le dossier de ce n° 46 des Hommes sans Epaules, coordonné par Thomas Demoulin, est consacré à Bernard Hreglich, mais avant d’en venir à son « réalisme incandescent », lisons un extrait de l’éditorial de Fernando Arrabal, Dans toute ma vie… :

« Le poète est l’écrivain-ouvrier, polisseur de jaculatoires (du latin jaculari) qui, pour réconcilier la science et l’inspiration, compose avec une rigueur géométrique. Parfois, par erreur, on l’a considéré comme un pionnier de la modernité ou un paladin des sentiments. Le poète trace les lignes de la réalité jusqu’au cauchemar ou la vision inclus. Dès l’origine le poète se sent plus proche d’Euclide ou de G.Y. Perelman que d’Homère ou de W.H. Auden. La superstition, la magie et autres avatars du charlatanisme ou de n’importe quoi provoquent son effroi.

Le poète se fie à la science comme si, dès le commencement, le Verbe avait prévu la génétique actuelle et le clonage. Les mille et une nuits (et un jour) de la poésie permettent la reproduction sans fin.

Le poète ne croit pas à la dualité vie/mort, ordure/nature, merde/ciel. C’est le précurseur du chat de Schrödinger : il voudrait continuer à exister pour toujours et en ce monde, comme s’il était un surdoué tenté par le suicide. »

Thomas Demoulin poursuit d’une certaine manière quand il présente le travail de Hreglich :

« On n’avoue pas qu’on est poète.

Ou alors on l’avoue mal.

C’est le symptôme d’une société qui ne sait plus définir le travail. D’une société qui asservit dans le travail. Monsieur le poète, quel est votre véritable métier ? – à cette mauvaise question, Bernard Hreglich est l’exemple de celui qui n’a rien à répondre, si ce n’est que l’écriture fut sa seule et unique activité, sa liberté la plus réelle. »

Bernard Hreglich (1943 – 1996) s’est totalement engagé en poésie. Architecte de la langue autant qu’artiste du sens, il n’a eu de cesse d’approfondir et d’explorer les possibilités offertes par le Verbe. Ecrire est avec lui un programme de haute vigilance sur les mots qu’il sait vivants et prompts à s’échapper.

« Les manuscrits d’un même poème, nous dit Thomas Demoulin à propos de l’écriture de Bernard Hreglich, (notamment ceux qu’il composa pour les deux livres parus chez Gallimard) constituent souvent une suite d’abondantes variations d’où émerge progressivement une ligne, de plus en plus nette à mesure que l’harmonie se développe. Le résultat final a donc l’épaisseur sensible d’une histoire. Son rythme est lesté par la matérialité des mots et conduit par le fil de la syntaxe. Et sa ligne parvient souvent aux confins du sens, au bord du déchirement où les lois naturelles du langage n’ont plus leur droit et cèdent la place à un possible absolu. »

Voici un extrait de La voix de l’Eglantine :

Ce matin, enfin, enfin, j’ai revu tes yeux pâles,

J’ai su qu’il était temps de rencontrer l’éclair ou son frère

Le monstre aux dents si douces. Dire adieu aux pantins

Dont j’ai subi trop patiemment l’odeur nauséabonde

Et les petits espoirs, et les petites haines, et les petits soupçons.

Ils n’auront pas de mal à se passer de moi et puis, qu’importe.

Je vais vers la merveille. Je vais mourir et l’églantine

S’éclaire d’heure en heure au centre du roncier.

Ma sœur je viens vers toi […]

Bernard Hreglich a peu publié. Il a attendu que les textes soit capables de restituer l’infusion du tragique qu’il recherchait. Il a trente-quatre ans quand il publie, en 1977, Droit d’absence, prix Max Jacob. Puis viennent Maître visage , en 1986, prix Jean Malrieu, Un ciel élémentaire, en 1994, prix Mallarmé. Autant dire jamais ne sera publié qu’après sa mort.

Il avait anticipé l’interprétation qu’on tenterait de faire de son œuvre au lieu de laisser les mots s’envoler et se poser au gré des hasards quantiques :

On ira voir dans mes papiers

l’angle sous lequel j’envisageais les pierre

et comment dans mes manières d’être

j’usais la corde jusqu’à l’os.

On trouvera une silhouette

Qui me ressemblera.

Avec le beau visage du silence qui tremble

Je ferai semblant d’être mon image.

Extrait de Variations d’un devenir

Rémi BOYER (in incoherism.wordpress.com, 19 janvier 2019).

*

Les Hommes sans Epaules s'ouvrent par des pages internationales. Son numéro 46 s'ouvre sur Erri de Luca : "J'attache de la valeur à toute forme de vie - à la neige, la fraise, la mouche - J'attache de la valeur au règne animal - et à la république des étoiles..." ; Luis Mizon : "il nous faudra penser la ville - avec le corps - l'entendre nous raconter sa vie - avec des mots tirés de notre vie - apprendre à voir l'âme des autres - avec les yeux des autres..." ; Fernando Arrabal : "Tout enfant est un fou, le fou n'est qu'un enfant - Quand sa tête repose sur le divan de plumes..." ; le haïtien et fougueux Frankétienne : "Je m'en île et m'enivre de rivages imprenables au bleu - tranchant des récifs" ; l'irakien Adbul Kader El Janabi (présenté par Christophe Dauphin) : "Noue ne voulons - Ni ascenseur pour la tour de Babel - Ni monument au soldat inconnu - Ni ciseaux - Dans l'attente d'un poème - Qui nu s'insurgerait - Contre la rime..." ; présenté aussi par Christophe Dauphin : William Souny de mayotte (un naufrage français) : "Voici la lune - plus innombrable - dans les fourgons proliférants - d'une république grillagère... " ;

Puis viennent les pages hexagonnales avec le dieppois Eric Sénécal : "moitié visage moitié - éclats carrés - de vies profils tirés - fatigues je crois aux yeux des anges..." ; Jacques Morin, dont la présentation par Les HSE reprend sa vision du poème : "le poète est peut-être un point de friction entre l'homme et la vie... le poème est un cri écrit"; Jacques Morin qui donne une série noir de courts poèmes, en prise directe avec le réel le plus actuel : "comment se débarrasser de tout ce barda de genres - ces a priori réduits - idées toutes faites - étroites - poncifs poncés"; poèmes semblables au cri qu'il dit quand la vieillesse semble déjà là: "Le désir s'enfuit - cesse - ventre percé - tu perds cette énergie virale - axiale - qui te tenait debout".

Le dossier central de ce numéro 46 est consacré à Bernard Hreglich (1943-1996; prix Max-Jacob, Prix Jean-Malrieu, Prix Mallarmé...) : "Maisons, voiliers, ravines; je respire à présent mon ultime flaque de chagrin"; dossier cooordonné par Thomas Demoulin, avec des poèmes choisis et inédits, des dessins de B. Hreglich, des contributions-hommages de Werner Lambersy, Lionel Ray, Franck Venaille. une oeuvre tendue, nerveuse, sans concession (expression bateau, mais là c'est vrai) : "Lampes des nuits blanches cernées de vitres et d'algorithmes - on voudrait se consoler en suivant l'itinéraire - qui évite le soleil... - dans cette ville où nous n'irons jamais."

Christian DEGOUTTE (in revue Verso n°176, mars 2019).

|

|

|

|

2000 - À propos du numéro 7/8

« Les Hommes sans Épaules n°7/8. Hommage à Guy Chambelland. Un numéro de référence et de collection. »

Jacques Simonomis (Le Cri d’os n° 29/30, janvier 2000.

« Cette nouvelle livraison des Hommes sans Épaules, est composée pour l’essentiel d’un hommage à Guy Chambelland, qui nous a quittés voilà bientôt quatre ans. De très nombreux témoignages de poètes et d’amis dont beaucoup furent des auteurs de notre ami Guy, montrent, s’il en était besoin, le rôle important que joua Chambelland dans la vie poétique des quarante dernières années. »

Jean Orizet (Poésie 1/Vagabondages n°21, mars 2000).

« Il n’a pas fallu moins d’un numéro double de plus de 160 pages à l’équipe de la revue Les Hommes sans Épaules pour rendre hommage à celui qui fut, avec Le Pont de l’Epée (1957-1983) et Le Pont sous l’eau (1988-1996), le tenant d’une poésie où s’illustreront bon nombre de créateurs d’aujourd’hui : Guy Chambelland. »

Jean Chatard (Dixformes-Informes, Bruxelles, juin 2000).

|

|

|

|

2011 – À propos du numéro 32

« Le directeur de publication, Christophe Dauphin, infatigable animateur de la revue et agitateur du Landerneau, y joue une nouvelle fois un rôle important. Après un éditorial fleuve de quatre pages qui enfonce le clou de l’émotivisme en y associant largement Reverdy, il consacre au poète de Solesmes un long dossier de plus de trente pages augmenté de photographies et de trois poèmes inédits, puis plus de vingt pages à Loïc Herry (1958-1995)... La revue contient bon nombre d’autres raisons de satisfaction : des articles dont celui, remarquable, d’Éric Sénécal sur Jacques Moulin ; des notes de lecture sur une trentaine de pages par sept contributeurs, et des poèmes, bien sûr. Ceux des poètes présentés en dossier, mais d’autres encore, tels Gabrielle Althen et Frédéric Jacques Temple, le regretté Jacques Taurand (Ne jetez pas la pierre, posez-la à côté d’une autre : c’est déjà le commencement de l’édifice), Jean-Claude Tardif, et quatre femmes de la tribu des Wah, autrement dits les-Hommes-sans-épaules. Les dernières pages Infos / Échos des HSE donnent l’actualité - parfois dépassée, pour des raisons de délais de publication, mais la poésie a le temps - des HSE et de ses membres. Une revue indispensable. »

Jacques Fournier (levure littéraire.com, décembre 2011).

" Les Hommes sans Épaules n°32, c’est comme chaque fois une quasi encyclopédie de la plus belle modernité. Ou émotivité dirait Christophe Dauphin, présenté par Monique Labidoire comme Gérard Bocholier l’est par Paul Farellier et Jacques Moulin par Éric Sénécal. Un dossier-étude très complet aura rendu jaloux Claude Cailleau, tellement féru du même poète, « Pierre Reverdy et la poétique de l’émotion », décortiqué cette fois par Christophe Dauphin, qui présente Loïc Herry « poète des falaises ». Comment se passer de ce passeur d’hommes (comme on dirait en 14-18 !) qui est aussi un diable d’homme ? On deviendrait émotiviste !"

Paul Van Melle (Inédit Nouveau n°254, jan/fév 2012).

" Les Hommes sans Épaules n°32, c'est "l'émotion, toujours l'émotion"! On l'aura deviné, ici, un dossier est consacré à ce grand poète Pierre Reverdy, par Christophe Dauphin. Dans "Une Voix, une œuvre", Éric Sénécal nous parle de Jacques Moulin, poète discret et sincère; quant au "Peintre de cœur", il s'agit de Jorge Camacho, peintre surréaliste cubain. À lire aussi dans "Les Cheveux d'Aoun", les proses de Jacques Taurand, J.-C. Tardif, Félix Labisse et Alain Breton."

Jean-Michel Bongiraud (Pages Insulaires n°23, février 2012).

"Des poèmes de Frédéric Jacques Temple et de Gabrielle Althen, ouvrent le n° 32 des HSE. Quatre femmes pour la partie anthologique (Les Wah), qui suit : Odile Cohen-Abbas, Monique Saint-Julia, Isabelle Lévesque, Katty Verny-Dugelay. Toute la vie (littéraire ou non) de Pierre Reverdy, par Christophe Dauphin : c'est clair, nombreuses images et trois inédits de Reverdy. Côté études ("Une Voix, une œuvre") : L'œuvre de Christophe Dauphin, étudiée par Monique Labidoire; celle de Gérard Bocholier, par Paul Farellier; et celle de Jacques Moulin (bien connu des lecteurs de Verso), par Éric Sénécal: que de livres publiés à eux trois !"

Christian Degoutte (Verso n°148, mars 2012).

|

|

|

|

Lectures :

Le dossier ce numéro, coordonné par Christophe Dauphin, est consacré à quelques poètes à Tahiti. Il commence par une longue introduction de Christophe Dauphin qui s’attaque aux malentendus les plus tenaces concernant la Polynésie française, ses peuples, ses cultures, de la structure de la société traditionnelle à la fonction des tatouages. Il résume en quelques dates qui sont surtout des repères, une histoire complexe que nous voulons linéaire quand elle obéit à d’autres modèles du temps.

Cinq auteurs ont été retenus pour ce dossier, nés en Tahiti ou venus en Tahiti pour des raisons diverses et marqués puissamment par ce monde qui ne cherche pas à contraindre la nature : Teuira Henry, Henri Hiro, Flora Aurima-Devatine, Loïc Herry, Alain Simon.

L’ouvrage le plus célèbre de Teuira Henry (1847 – 1915) est Ancient Tahiti. Il demeure l’ouvrage de référence sur l’histoire des îles de la Société rassemblant des matériaux précieux pour la compréhension des mythes tahitiens.

Henri Hiro (1944 -1990), fondateur de la littérature, du théâtre et du cinéma polynésien contemporains fut un grand acteur de la recherche et de l’expression des racines.

Flora Aurima-Devatine, née en 1942 sur la presqu’île de Tahiti démontra l’expérience et l’intérêt d’une littérature polynésienne française. Elle milita notamment pour le droit des femmes et ce combat imprègne son œuvre littéraire.

Alain Simon (1947-2011) est né en Bretagne. Il demeura quinze années à Tahiti où il livra les plus belles parts de sa poésie.

Océan parfait au goût de câpres

Comme le vrai fâfaru

Encore faut-il déchiffrer

La souffrance au ras des vagues

Si l’écume mène le monde

Encore faut-il savoir marcher sur l’eau –

Le guerrier désire-t-il la paix

Le sage mange-t-il toujours de la terre

Avant de pénétrer la femme

Dessiner le grand cercle

Mourir encore une fois –

Toi la mémoire est prête

Tu peux tendre tes titis

Faire mousser la bière

Dans le sillage exact du grand requin

Nageuse de combat

Loïc Herry (1958-1995) est né à Cherbourg. C’est par amour qu’il gagne Tahiti en 1994. Sa poésie mêle son amour et la rencontre lucide avec l’île.

je ne suis pas venu voir la Polynésie

je n’ai pas vu Tahiti

j’ai simplement visité la Beauté

une jeune beauté brune aux

courbes dansantes aux mains longues

enfin s’est chiffonnée dans mon poing

toute cette page du Pacifique qui

nous séparait

et l’espace qui ombrait

le souvenir de ton rire

s’est enflammé

saveur de ta peau

saveur de tes mots

Cythère ô Christel

si le jus de l’ananas coule de tes lèvres

c’est le goût de la vie qui m’envahit

je ne suis pas venu voir Tahiti

je suis venu m’asseoir sur la terrasse

Avec toi

Rémi BOYER (in incoherism.wordpress.com, avril 2019).

|

|

|

|

2001 - À propos du numéro 11

« Ce numéro 11 des « HSE » restera comme celui du « Non à l’imposture » d’une certaine « Nouvelle poésie française ». Il faut lire le dossier – très documenté – à propos d’une anthologie et du Magazine Littéraire n°396, de mars 2001, tiré à 30 000 exemplaires, où les bateleurs s’arrogent le haut du pavé médiatique en déclarant « La Poésie, c’est nous, un point c’est tout ». Points d’interrogations, d’exclamations, de suspensions et d’ironie pouffent autour. Libre aux prudents, ignorants et courtisans de se taire, voire d’applaudir. Il faut l’écrire : nous ne sommes pas d’accord. Affaire à suivre, toute mode se démodant, toute provocation se désamorçant, vaincue par l’horloge. »

Jacques Simonomis (Le Cri d’os, février 2002).

« Refusant le trompe l’œil, le dossier des « HSE n°11 » sur « La Novpoésie contre la poésie », est salutaire. Le lire permet de se faire une idée juste des enjeux actuels quant à l’avenir de la poésie, laquelle ne veut pas mourir dans la fosse sceptique de l’incommunicable. Au surplus, les poèmes de Patrice Cauda, de Gaston Puel, de Jean-Louis Depierris, de Georges Sédir, d’Alain Simon, illustrent de réels talents aussi divers qu’indéniables. Enfin, les chroniques de Jean Breton, Christophe Dauphin et Paul Farellier ont le mérite de ne pas être caractérisées par la rétention ou le gâteux snobisme. On y sent cet amour de la poésie qui fait mouche. Personnellement, j’ai retrouvé avec joie la précision des notes de lecture de Jean Breton, inégalable. »

Jean-Luc Maxence (Les Cahiers du Sens, juin 2002).

|

|

|