Lectures :

« François Montmaneix déclare haut et fort : « Ce ne sont donc pas le retour consternant des guerres de religion, la déferlante technologique obsessionnelle, l’abrutissement, par le football, la banalisation du verbe par le développement des réseaux prétendument sociaux, la vulgarité médiatique, la sacralisation des gadgets, la mondialisation de l’uniformisation et le déclin de la conscience du monde qu’ils engendrent, qui viendront à bout de la vérité et de la force de la parole qu’incarne la Poésie » (p 5).

De même, dans son article, Le poète ermite de Tromba, Jacques Crickillon (p 25) note à propos de Pierre della Faille que l’amour de Belle est aux antipodes de la conception barthienne des Fragments d’un discours amoureux et assimilable aux représentations de l’amour vu sur les sculptures des parois des temples de Maliparum et de Borobudur. Il note aussi : « La différence, c’est que, la rencontre ouvre chez della Faille, une destinée commune, un chemin (avec Belle à deux, en étant non unique mais double dans l’unique. Dès lors, si la femme aimée apparaît sublimée dans l’œuvre jusqu’à en faire une figure mythologique, elle est aussi présence jour à jour et alimente ainsi perpétuellement la création… » (p 24). Si j’aime François Montmaneix pour ses poèmes en général et pour son écriture, j’aime Pierre della Faille pour l’amour fou qui donne une tonalité particulière à sa vie et à son écriture poétique…

Si François Montmaneix signe l’éditorial de cette livraison des Hommes sans épaules, les deux précédents (FM & PdF) font partie du premier article de la revue, Les porteurs de feu, par leurs poèmes. La revue est divisée en ses parties habituelles : Ainsi furent les Wah (avec Imasango, Adeline Baldacchino - dont j’ai lu jadis La ferme des énarques (et dont j’ai rendu compte dans Recours au poème) -, Natasha Kanapé-Fontaine, Emmanuelle Le Cam, Hamid Tibouchi, Franck Balandier et André Loubradou… De même avec le dossier Poètes à Tahiti avec Christophe Dauphin (introduction) : Teuira Henry, Henri Hiro, Flora Devatine, Loïc Herry et Alain Simon… Les inédits des HSE sont consacrés aux poèmes de Sonia Zin Al Abidine. Vers les terres libres sont réservées à une étude de Paul Farellier intitulée La poésie de Frédéric Tison suivie de Minuscules (un ensemble de proses poétiques) du même Frédéric Tison… Suit alors une étude d’Eve Moréno ; consacrée à la chanson, la poésie, elle présente le chanteur Allain Leprest. Suivent enfin des poèmes inédits d’Elodie Turki, de Paul Farellier, de Jacqueline Lalande, d’Alain Breton, de Christophe Dauphin et d’André Prodhomme… Viennent en final des notes de lecture de Christophe Dauphin, de Claude Luezior, d’Eric Pistouley, de Bernard Fournier, de Jean Chatard, de Thomas Demoulin, de François Folsheid, de Frédéric Tison et de Paul Farellier… Viennent ensuite les usuelles informations…

Jamais une revue n’a autant ressemblé à ce que doit être une revue de poésie. Et il y a des poèmes pour tous les goûts.

Lucien WASSELIN (in www.recoursaupoeme.fr , 6/09/2019)

*

"L'un des principaux dosseirs est consacré au poète François Montmaneix, décédé en 2018 à l'âge de 80 ans, présenté avec brio sous ses nombreuses facettes par Christophe Dauphin et par des pooèmes "beaux et graves comme autant d'éblouissements" choisis dans "une oeuvre forte, c'est-à-dire personnelle, où l'éclair survit à l'orage". L'édito est composé d'un article inédit du poète et de fragments d'un entretien publié par La Tribune en 2015, où "passagers du temps mais aussi "messagers", pour "faire entendre une voix qui est plus que la nôtre : celle de l'émotion qui est sentiments du monde."

L'autre gros dossier, consacré aux "Poètes à Tahiti", replacés par Christophe Dauphin dans leur contexte géographique, historique et culturel : Teuira Henry (1847-1915), Henri Hiro (1944-1990) et Flora Devatine (1942), mais aussi Loïc Herry (décédé en 1995) qui y vécut une parenthèse intense et Alain Simon qui y séjourna pendant quinze ans.

Paul Farellier présenté Frédéric Tison, dont on peut lire des textes inédits, composés de notes et d'aphorismes, extraits de ses carnets.

Eve Moreno évoque Allain Leprest, le "plus connu des inconnus de la chanson française".

Marie-Josée CHRISTIEN (in revue Spered Gouez n°25, 2019).

*

"Le polynésien sait nourrir, mais ne sait pas gagner de l'argent": Thierry Tekuataoa, cité par Christophe Dauphin dans le dossier qu'il a coordonné (avec un historique de la colonisation des îles du Pacifique) et qui s'intitule justement Poètes à tahiti, car si ces îles produisent des poètes, elles en attirent aussi de la métropole.

Donc, dans le n°47 de Les Hommes sans Epaules, ont peut lire des natifs de Polynésié: Teuira Henry (1847-1915), "Chant sacré de la pirogue de Rû : Derrière était Te-ao-tea-roa, devant était le vaste océan - Rû était à l'arrière, Hina était à l'avant - Et Rû chanta ainsi : Je te tire, je te tire vers la terre - Te-apori, ô Te-apori..."; Henri Hiro, militant indépendentiste et culturel des années 70: "Je grimpe au sommet du Temps - s'ouvrent alors les autres bouches - du vent - Est, Ouest - Sud, Nord - l'esprit vacant et les oreilles libres - je reçois ce message - Manger le temps - Il faut manger le temps..."; Flora Aurima-Devatine (née en 1947) : "Sur la place qu'évente - la fraiche rosée des vallées - c'est l'heure du pariparifenua - espace de ressourcement - chant-poème - au ras de l'île..."

On peut lire des poètes de passage aux îles, Loïc Herry : "Polynésie paradis tu parles - vol violence c'est la chanson - de Papeete paradis frelaté"; ou Alain Simon : "Océan parfait au goût de câpres - Comme le vrai fafaru - Encore faut-il déchiffrer - La souffrance au ras des vagues..."

Dans ce même n°47 de Les Hommes sans Epaules, il y a "le parfum de calcaires mouillé des collines d'Hammamet après les premières pluies d'automne, terre brûlante dont on devine un crépitement semblable à la braise qu'on arrose", de Sonia Zin El Abidine (quinze pages de poèmes inédits), née en Tunisie (ça se sent), vivant à Paris (ça se devine) : "Ma terre chrysalide - Le temps créateur d'exil - Loin de ternir ton éclat - t'a faite paradis..." Comme un écho à Tahiti, on dirait, non ?

Dans ce numéro très exotique, Imasango (elle est de Nouvelle Calédonie) : "Tu manges encore de l'igname et le taro - Tu caresses la peau des bois - Tu traverses l'allée vibrant de cordylines - Tu sais l'araucaria - La conque et le cri des oiseaux - Tu es - de cette île - Multiple aux confluences".

Sinon, il y a des célébrités de naguère présentées et anthologisées : François Montmaneix, "Une fois que les bruits inutiles - ont fini de leurrer la parole - quand le silence baigne le lac - l'eau dans le soir d'été a ce visage - d'ombre qui vient de naître..." et Pierre Della Faille : "Soyez heureux, ô syndiqués cyclopes ! Je vous laisse la langue. Crie. Criez. Vos souterrains n'ont pas d'écho - et j'engraisse vos dieux qui me servent à table ".

Il y a Adeline Baldacchino, Emmanuelle Le Cam, Natacha Kanapé Fontaine (Québec), Hamid Tibouchi (Algérie), Allain Leprest, et d'autres et les pages de lectures-critiques; il y a, il y a... Songez au truc : comment rendre compte de 320 pages de revue sans tout mettre en miettes ?

320 pages, un semestre d electures variées: un bon plan."

Christian DEGOUTTE (in revue Verso n°178, 2019).

|

2012 – À propos du numéro 33

Dans la revue Verso

"On se rêve Rimbaud et on se réveille Chabert. Ceci dit sans méchanceté ni ironie aucunes à l'encontre de Pierre Chabert auquel Les Hommes sans Epaules consacre un dossier (rédaction Christophe Dauphin) dans son n°33 (266 pages, 17 €). Connu pour ses Sales Bêtes, Pierre Chabert est du même nid avignonnais que Jean Breton, Henri Rode, voire Guy Chambelland, un temps voisin gardois (voir les n° précédents des HSE). Né en 1914 à Cavaillon, lycéen (malheureux) puis prof (par manque d'imagination) à Avignon, Pierre Chabert ne s'éloignera guère du Vaucluse. Amour, mariage, enfants, copains en poésie (noms ci-dessus + Boujut + etc.), poèmes solaires, puis son amour le quitte pour un Rimbaud de passage. de ce malheur sortent Les Sales Bêtes, "La mante religieuse" : Elle a le geste mécanique, le regard fixe, on dirait qu'elle sait où elle va. On dirait qu'elle sait où elle prie. Qui elle aime. En fait, elle mange. C'est l'amante. Elle procède avec ordre, elle a ses habitudes. Mais sa tête minuscule ne contient qu'une idée à la fois. Elle vit d'amour et de mort fraîche. Trouvera-t-elle l'étrangleur ? Ensuite il retourne à la nature: camping, naturisme, abandonne toute société poétique, etc. Le poète fait homme, quoi ! Bon, y'a pas que Chabert dans ce n°33, ya M.-C. Bancquart, Richard Rognet, J.-M. Bongiraud, Danièle Corre, Elodia Turki (Autour de tes poignets - d'autres mains d'autres gestes - Elle et toi - immenses arlequins sur un pont sans rive... Max Alhau (Parfois c'est cela l'éternité - cet avant-goût - de ce qui ne sera pas..., Ismail Kadare (elle m'a saisi la nostalgie de notre Albanie... Me balader dans une ruelle - étroite comme les préjugés - sombre comme l'oubli - sinueuse et courte - comme l'homme mesquin..., et les réflexions (de 1979) Poésie urgente de Paul Farellier, de R. Barthes à J. Malrieu, en passant par B. Noël: la poésie doit se vivre avant de s'écrire. Pour finir, une nouvelle chronique confiée à Eric Sénécal : d'où vient l'amertume du revuiste..."

Christian Degoutte (Verso n°150, septembre 2012).

Dans Spered Gouez

" Paul Sanda, en préambule, témoigne de l’expérience poétique et de ses éléments fondateurs, de la sienne construite avec patience et volonté, par la forge et la méditation, sur «la trituration du passé» où « tout prend racine dans une histoire de famille, de mensonge », où la rage de savoir et de comprendre, la soif de langage l’emportent. Christophe Dauphin revient sur l’itinéraire du poète albanais Ismaïl Kadaré. Il donne aussi « la parole à Pierre Chabert », poète discret, l’un des doyens des poètes français, qui est l’un des membres fondateurs de la revue. Dans la rubrique « Une vie, une œuvre », Michèle Lévy évoque « le voyage intérieur » de Georges Jean, tandis que Paul Farellier présente Max Alhau et « les richesses du démuni ». Eric Sénécal tient chronique, dans « La nappe s’abîme », et, observant avec pertinence le monde des revues, s’interroge sur la situation et les motivations de leurs animateurs-poètes : la revue est-elle obstacle ou énergie et ressource pour leur propre création ? Prenant appui sur des exemples concrets, il conclut avec justesse que la revue peut soutenir et guider leur travail d’écriture, devenir une source. « Poésie urgente », un article écrit en 1979 de Paul Farellier, démontre toute la permanence de son actualité. Les HSE 33, un numéro semestriel dense qui mêle lectures et matière à réflexion. "

Marie-Josée Christien (revue Spered Gouez n°18, 2012).

Dans Incoherism

Après un éditorial de Paul Sanda, le n°33 des Hommes sans Épaules, la volumineuse revue-livre dirigée par Christophe Dauphin propose une série de dossiers et de cahiers littéraires : Les Porteurs de Feu : Marie-Claire Bancquart – Richard Rognet (présentation Paul Farellier). Les Wah : Elodia Turki – Jean-Michel Bongiraud – Danièle Corre – Patrick Aveline – Bojenna Orszulak. Le poète surprise : Ismail Kadare. Dossier : « La Parole est à Pierre Chabert » par Christophe Dauphin. Une Voix, une œuvre : Georges Jean par Michèle Lévy – Max Alhau par Paul Farellier. Le poète de la Baltique : Tomas Tranströmer par Svante Svahnström. Le photographe du surréel : Théodore Brauner par César Birène. Dans les cheveux d’Aoun : « Poésie urgente » par Paul Farellier. Les pages des Hommes sans Épaules : Paul Farellier, Alain Breton, Christophe Dauphin, Jacques Aramburu, Karel Hadek. Chronique : « La nappe s’abîme » par Éric Sénécal. À ce sommaire fort riche s’ajoutent les infos, les échos, les notes de lecture…

Rémi BOYER (in Incohérism, 17 avril 2012)

Dans Grostextes

"Les HSE 33 : 266 pages denses de poésie sous différentes coutures orchestrées par Christophe Dauphin, une densité qui a de quoi déconcerter le chroniqueur. Après un choix de poèmes divers et variés, on découvre un poème d’Ismail Kadaré, des dossiers Pierre Chabert, Georges Jean ou Max Alhau, des réflexions de Paul Farellier et Eric Sénécal et des hommages aux disparus de l’hiver, José Millas-Martin ou Michel Héroult : « … Je me débarrasse avec hâte / comme si le temps me manquait / moi qui ne suis personne / peut-être une ombre / si vous cherchez bien / peut-être un souffle / ou rien » (Michel Héroult)."

Yves Artufel (in grostextes.over-blog.com, avril 2012).

Dans Inédit Nouveau

"Les Hommes sans Epaules, née en 1953, a connu des interruptions, mais en est à sa troisième série, cette fois sous la direction de Christophe Dauphin, qui succède à Jean et Alain Breton. C'est une véritable encyclopédie de grands auteurs et d'études fouillées. Le numéro 33 célèbre, sous des formes diverses, Ismaïl Kadare, l'éternel Pierre Chabert, le Nobel Tomas Tranströmer, le très ancien Théodore Brauner, mais aussi Georges Jean et Max Alhau, déjà classiques. Cette encyclopédie du surréalisme ouvert, j'ose dire enfin ouvert, est dans ma bibliothèque un des rayons les plus précieux, auquel je me réfère souvent, ayant connu quelque fort anciennes icones des années 50, Chavée, Dotremont ou Mariën. Je ne puis m'empêcher de penser à Dada, au jazz, au surréalisme et à Cobra comme à un de ces ensembles qui unissaient dans la bagarre, la diversité et l'amitié, les romantiques, les symbolistes et autres futuristes d'il y a deux siècles déjà, lorsque Verhaeren espérait un bel avenir."

Paul Van Melle (in Inédit Nouveau n°257, juillet 2012).

|

Lectures :

Les Hommes sans Épaules : des voies poétiques

Souvent, les numéros des Hommes sans Épaules attirent par leur dossier, leur thème, le territoire qu’ils proposent d’explorer à ses lecteurs. On est enthousiasmé ou déçu, c’est selon. Peu importe d’ailleurs, au fond, que la poésie chilienne nous frappe singulièrement et que l’anthologie tahitienne nous laisse un peu froid. C’est la diversité des directions, la place offerte à des textes qui comptent. La manière dont il se combine avec des essais, des présentations toujours précises et informées. Il faut bien dire que c’est une revue qui s’apparente un peu à une ogresse. On n’y lésine pas sur la matière, sur les propositions. Il faut assurément une sacrée énergie, peut-être aussi un peu d’obstination, pour publier des volumes si variés.

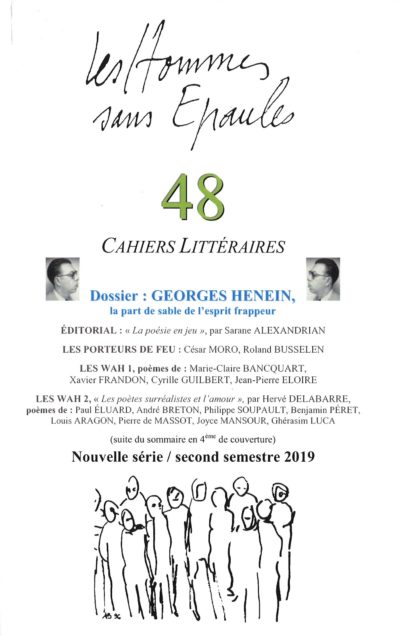

Le 48e numéro propose un dossier comme toujours – ici consacré à l’écrivain surréaliste égyptien Georges Heinen. Journaliste à l’Express, à Jeune Afrique, il semble avoir quelque peu disparu de l’attention des lecteurs. Raison de plus pour s’attacher à une figure atypique et discrète. On y lira un portrait touchant d’un homme retenu, modeste, sous la plume assez douce d’Yves Bonnefoy, ou bien, et peut-on espérer meilleur éloge, ces lignes d’Henri Michaux qui le désigne comme un passant magnifique qui traverse le monde : « il aura vécu en se promenant dans la nature, la nature des hommes en société, des hommes de toute espèce, qu’en curieux il parcourait – les traversant sans les salir. Au-delà d’eux, il aspirait à rencontrer d’autres aventuriers de l’esprit. » Suivent un poème de Joyce Mansour, des textes d’Heinen lui-même, ainsi qu’une assez longue étude de Sarane Alexandrian disparu en 2009 dont le manifeste La poésie en jeu ouvre cette livraison de la revue.

Et c’est ce texte qui donne une tonalité au numéro, qui lui donne une direction. Car si on trouve des textes toujours aussi riches, depuis Breton, Éluard, Aragon, Péret, Soupault, mais aussi des études et des extraits de César Moro ou Roland Busselen, ainsi que les habituelles notes de lectures, une réflexion de Christophe Dauphin sur la peinture de Madeleine Novarina, c’est bien la question de ce qu’est le poème, la poésie, le rapport du poète avec le monde qui compte ! On lira ainsi les mots inauguraux du texte d’Alexandrian : « L’essence de la création littéraire se découvre à l’horizon de cette folle question : qui, du langage ou du silence, possède une existence autonome et que le surgissement de l’un ou de l’autre vient rompre ou troubler ? »

Ce sont les mêmes interrogations, à la croisée de l’intime et du monde social, comme mises en partage qui portent les textes inédits de Marie-Claire Bancquart que publient les Hommes sans Épaules. Elle écrit : « Essayer de parler, et si possible de faire sentir, selon ce décalage essentiel avec un usage paralysant de la langue et de l’existence, un poète ne peut rien d’autre. Mais son emportement est irremplaçable/ Il (elle) crie le cri, pour susciter d’autres cris. Et aussi d’autres amours, d’autres joies devant les choses. Il change, non sans doute la vie, mais les rapports avec la vie. » Ajoutant qu’elle écrit de la poésie parce que « ces idées, ces conduites, ces mots qui figent la pensée, on ne peut y répondre que par la poésie. Elle est tout le contraire : un emploi propre du mot propre, la mise en évidence d’une relation. »

Ce que dit Marie-Claire Bancquart relève d’une sorte particulière d’étonnement. Il s’y entend un d’enthousiasme lucide, une lutte dans la langue pour conserver un rapport émerveillé au réel, pour ne pas choir dans une déréliction stérile. Elle souhaite une poésie du sujet certes mais qui ne soit pas isolée, qui demeure ouverte, généreuse, accueillante. Il se trouve une liberté dans la langue et la poésie représente « un besoin vital, une énergie, un moyen d’‘être (un peu) là’ en approchant le monde. » Il se trouve que, bien souvent, cette exigence, ce désir, cette énergie, animent les revues, ceux qui les font, les portant en quelque sorte à se dépasser.

Hugo PRADELLE (in www.entrevues.org, le 23 novembre 2019)

*

Chaque parution de cette revue dirigée par Christophe Dauphin a l’extrême mérite de faire flamber plus haut encore le mot poésie. Tout y est : qualité, fraternité, beauté. Le lecteur lit chaque rubrique avec intérêt.

On pourra les énumérer toutes : l’ouverture reprend en hommage à l’écrivain Sarane Alexandrian parti il y a dix ans son texte La Poésie en jeu. Je vous laisse découvrir, entre autres, ce qu’il définit comme les trois temps poétiques majeurs. Une citation cependant, pour laisser percevoir la force de l’ensemble : « Le silence est troublé, le langage est troublant, et de la qualité de ce trouble double dépend l’émotion poétique. Plus loin : « Mais on sera ému par la création même de l’émotion, plutôt que par sa nature propre ou par l’objet qui la motive. »

« Les Porteurs de Feu » invitent les poètes César Moro et Roland Busselen à refaire surface. A la présentation, véritable portrait, succède des choix de poèmes révélant la portée de leur œuvre : Je parle… de certaines larmes sèches – qui pullulent sur la face des hommes (Moro). Je vois un matin – deux matins – une éternité de matins – où je cherche mon sang d’enfant – au creux des artères de ma mère – Tout ce qui tourne sans l’homme – trouvera sur mes lèvres – le nord de la terre vieillie – Mon nom est imprononçable – que ma mère repose en paix (Busselen).

« Ainsi furent les Wah 1 » accueille les poèmes de Marie-Claire Bancquart (oh le bel hommage !), de Xavier Frandon, Cyrille Guilbert et Jean-Pierre Eloire : Le froid avait déjà attaqué plusieurs maisons, - picoré nos silhouettes, - basculé un piano dans le ruisseau. La mise en lumière de ces trois derniers poètes est révélatrice de cette revue. Elle offre en partage des voix plurielles et sauve de chacune d’elle l’indispensable et rare singularité. Une large part laissée à la biographie du poète confirme cette volonté de ne jamais sérier l’homme de l’œuvre.

Le « dossier central » est consacré à Georges Henein, La part de sable de l’esprit frappeur, avec des textes de Guy Chambelland, Yves Bonnefoy, Joyce Mansour, Henri Michaux et Sarane Alexandrian, qui précèdent les poèmes de Heneien. « Les poèmes de Georges Henein sont l’expression de la modernité dans ce qu’elle a de plus dramatique : Intelligence et l’impuissance », (Chambelland). « Né d’un désert, il réussissait en toutes circonstances, en tout drame, et contre tous, à garder la part de sable », (Michaux). Des poèmes de Henein présents, je citerai ce vers et lui seul comme une invite à lire ce dossier et relire ce poète : la neige est comme une lettre qu’on a négligé d’ouvrir.

« Ainsi furent les Wah 2 » présente les « poètes surréalistes et l’amour ». Ensuite, Christophe Dauphin présente (à sa belle façon), le « peintre de cœur » Madeleine Novarina, dont on découvrira aussi la poésie. « Une Voix, une œuvre » invite la poète Jasna Samic (née à Sarajevo), après les Inédits des HSE (Jeannine Modlinger). Puis, se lisent les « Pages des HSE ». pulse là le cœur poétique des membres de cette revue. « Avec la moelle des arbres » se découvrent des notes de lecture, non simples recensions, mais authentiques études. « Infos/Echos » est un rubrique originale axée sur l’hommage, la fraternité et, oui, la solidarité. Dans le paysage contemporain de la revue littéraire, Les Hommes sans Epaules est une revue incontournable. Il faut la lire, car le Feu est là porté haut et le lecteur a en retour le beau rôle de le recevoir et de le transmettre. »

Marie-Christine MASSET (in revue Phoenix n°34, novembre 2020).

*

« La revue de Christophe Dauphin est, chaque fois que je la décortique, remplie d’éléments variés qui sont toujours intéressants. Poètes en particulier qui, à titres divers, se révèlent passionnants.

L’édito pour commencer est laissé à Sarane Alexandrian (mort en 2009) avec un texte inédit : « La poésie en jeu ». Il pose justement la question : Doit-on écrire parce qu’on est ému ou écrire pour émouvoir ? Il balaie ensuite en tant que philosophe de la poésie, dadaïsme, élémentarisme et poésie érotique…

Deux porteurs de feu ensuite, singuliers et étonnants : César Moro, né au Pérou en 1903, qui écrira surtout en français. Tendance surréaliste bien entendu, avec des vers sidérants comme ceux-ci : Le prix des allumettes étant vraiment trop élevé / J’ai mis du persil haché sur mes souvenirs… (mort en 1956). Et Roland Busselen, né en 31 à Bruxelles, qui a créé la revue L’VII avec Alain Bosquet, puis la revue B + B. J’ai relevé cette métaphore : …avec le dé à coudre de ma mère / je vide l’encrier de mes souffrances et cette formule digne d’un proverbe : exister c’est toujours parce que / exister ce n’est jamais pourquoi

Est évoquée la disparition de Marie-Claire Bancquart, poète majeure, qui a inventé pour parler de la poésie l’image « braille du vivant ». Elle écrit : La difficulté ne vient pas d’une expression obscure qui épaissirait encore le mystère, mais d’un improbable, que la langue traverse d’une certaine lumière. Xavier Frandon, conseiller pénitentiaire, deux recueils (Citron Gare et Cygne) : spécialiste de rien, compétent sur tout, également : Ceux dont je m’occupe, la vie leur tombe des mains. Jean-Pierre Eloire, travailleur rural toute sa vie, qui n’écrit que depuis peu, rappelant ses travaux durs et pénibles : …la vieille batteuse hivernale / vomissait ses jours sales, […] et toute la campagne se blottit / dans un seul sac de blé.

Le dossier du n°, c’est « Georges Henein, la part de sable de l’esprit frappeur ». En fait, il s’agit de la reprise en grande partie d’un n° de la revue Le Pont de l’Épée de 1981. Et l’on a grand plaisir à relire quelques anciens comme Guy Chambelland qui fait part de son scepticisme de second lecture à propos de ce surréaliste de seconde génération à l’écriture sourde, compacte, étreignante, carcérante où il perçoit à la fois densité et abscondité ; Yves Bonnefoy parle de sa touchante gaucherie entretenue par la générosité dans la maîtrise de soi… Nonchalant seigneur j’ai nommé Georges Henein écrit Joyce Mansour.

C’est Sarane Alexandrian qui dresse la vie de Georges Henein (1914-1973), fils d’un diplomate copte, il passa sa vie entre Le Caire et Paris. Il publie un manifeste en 1935 : « De l’Irréalisme ». Deux ans plus tard, il organise le groupe surréaliste égyptien « art et liberté » dans lequel se trouve aussi l’écrivain Albert Cossery. Il fonde ensuite deux revues : l’Évolution puis la Nouvelle revue. Avant La part de sable : plage où l’on aborde et piste déjà effacée. Il se trouve au secrétariat international du surréalisme. De sa poésie émane beaucoup de sensualité : ...un certain nombre de créatures / incomparablement nues / de la tête au ciel […] jetant sur les épaules des femmes / un manteau de pluie fine / pour les protéger du beau temps… et pour clore cette chute du poème « Une rose entre deux seins » : et son premier émoi en pays étranger / est pareil à l’épi d’où naîtra / le pain de l’enfer

Hervé Delabarre donne une étude sur l’amour et les Surréalistes, avec les deux références majeures que sont Freud et Sade, en se penchant sur des poèmes d’Eluard, Breton, Soupault, Péret, Aragon…

Christophe Dauphin s’intéresse à la peinture de Madeleine Novarina, avec ses trois périodes et son travail sur vitraux. Thomas Demoulin a rencontré Jasna Samic qui témoigne et milite à Sarajevo. Janine Modlinger donne de belles proses entre poésie et automne…

Enfin poésie et critiques avec Christophe Dauphin qui rappelle la vie en Algérie de Jean Sénac et son écriture spermatique, assassiné en 1973. Puis Ilarie Voronca et Jean Malrieu… Tombeau ouvert de Jehan Van Langhenhoven après la mort de Jimmy Gladiator, revuiste hors pair avec Le Mélog, Camouflage, la Crécelle noire et j’en oublie…

Encore un numéro plein comme un œuf ! »

Jacques MORIN (cf. la Revue du mois in dechargelarevue.com, 1er mai 2020).

*

Les Hommes sans épaules ne sont pas à proprement parler une revue. C’est une somme, le tour complet d’un horizon déterminé par la thématique ou l’auteur abordés à travers l’élaboration des dossiers trimestriels.

A côté il y a des rubriques récurrentes, qui structurent l’ensemble. Le tout offrent une plongée en général profonde tant elle est riche et pertinente, dans les domaines abordés, ou bien proposent des textes d’auteurs qui y côtoient les rédacteurs appartenant à des domaines disciplinaires variés.

Ces numéros 48 et 49, respectivement du dernier trimestre 2019 et du premier trimestre 2020, sont un bon exemple de la diversité de mise en œuvre de ces volumes toujours importants tant au niveau de leur épaisseur physique que de leur contenu.

Le numéro 48 annonce un dossier Georges Henein, “La part de sable de l’esprit frappeur”. Après un éditorial signé Sarane Alexandrian vient la rubrique “Les porteurs de feu” qui offre pour ce numéro son espace à deux poètes, cette fois-ci César Moro et Roland Busselen, qui sont présentés par un rédacteur, qui varie bien sûr en fonction de l’auteur publié, avant une série de poèmes à découvrir ou à redécouvrir.

Les Hommes sans épaules, n°48, Nouvelle

série/second semestre 2019, 307 pages, 17 €.

Encore une ouverture que rien ne contraint, car ces avant-propos offrent juste des clés de lecture, et accompagnent au seuil de la découverte de ce qui est proposé ensuite. Puis les nouvelles rubriques : les “Wah 1“, où sont proposés des poèmes de divers auteurs contemporains, et les “Wah 2“, dans ce numéro une thématique, “Les poètes surréalistes et l’amour”. A côté de ces passages incontournables, d’autres rubriques viennent enrichir l’ensemble, “Les pages des HSE”, et “Avec la moelle des arbres”, où on peut trouver des notes de lecture.

Le numéro 49 obéit au même protocole éditorial, mais son dossier thématique concerne “La poésie brésilienne”. Autant dire une somme, une espace de découvertes et de réflexion, et une ouverture, comme c’est toujours le cas, à des univers bien souvent inconnus, à l’histoire de la Poésie et de la Littérature ailleurs. Les points de vue proposés par différents spécialistes qui encadrent les poèmes et les auteurs présentés, sont didactiques, objectifs et neutres, afin de guider le lecteur sans influencer sa rencontre avec le poète dont il est question.

Les Hommes sans épaules, Cahiers littéraires, sont LE Cahier littéraire, celui dont on ne se sépare que lorsque le trimestre suivant arrive, et qu’alors on peut commencer le nouveau numéro.

Carole MESROBIAN (in www.recoursaupoeme.fr, 6 mai 2020).

*

" Le dossier de ce numéro de la revue dirigée par Christophe Dauphin est consacré à Georges Henein (1914 – 1973). Les HSE fêtent aussi les dix ans, dix ans déjà, de la disparition de Sarane Alexandrian (1927 – 2009), le second grand penseur du surréalisme avec André Breton. Christophe Dauphin a puisé dans les archives de Sarane Alexandrian pour nous proposer en guise d’éditorial un inédit, La poésie en jeu, dont vous trouverez ici cet extrait significatif de l’alliance répétée entre métaphysique et réel par la poésie :

« L’instinct poétique peut ainsi se postuler et se définir comme un produit archétypique de la conscience, universel parce qu’associé à un devenir indéterminé, et phénoménal parce qu’étant de dénouement apodictique d’un recensement inconscient du réel, correspondant à l’interdépendance de l’être et de la réalité extérieure. La poésie s’exerce dans la vie quotidienne. Elle est par excellence l’aliment de la pensée, aussi doit-elle prendre pour thèmes les événements sensibles susceptibles d’émanciper l’homme, de le situer in fieri dans le concret. Ainsi, la poésie est matérialiste ou elle n’est pas. »

Il oppose ainsi la poésie au roman, seul capable de révéler par exemple l’essence de l’acte sexuel, « de créer des mythes érotiques avec le maximum de suggestion ».

Le dossier « Georges Henein » rassemble des contributions de Guy Chambelland, Yves Bonnefoy, Sarane Alexandrian, Henri Michaux, Joyce Mansour et quelques poèmes de Georges Henein ; Georges Henein, que Sarane Alexandrian désigne comme « un homme de qualité » fut l’une des figures les plus intéressantes des avant-gardes. Son œuvre, c’est-à-dire sa vie, s’inscrit dans un double exil, intérieur et extérieur, et une volonté farouche de renversement en puisant dans « un imaginaire absolu » tout en maintenant une activité politique très anti-conformisme.

A la question « Quelles sont les choses que vous souhaitez le plus ? », il répond :

« Arriver à ce point d’extrême pureté où la littérature se substitue à la vie. Car c’est alors et alors seulement, qu’il vaudrait la peine de parler et que les mots auraient un pouvoir et l’être une unité. »

Extrait du poème « Le signe le plus obscur »

« écoutez-moi

la terre est un organe malade

un cri depuis toujours

debout

dans une maison de cendre

le moment de fuir sur place

et d’achever les absents

– il faut scier la vitre

pour rejoindre les loups

entre l’esclandre et la vie partagée

et le cristal rebelle

lavé d’une seule larme

parmi les débris que l’on pousse devant soi

pour se faire précéder de son passé

parmi les êtres fidèles

qui sont la reproduction fidèle

des êtres oubliés… »

Egalement au sommaire du numéro 48 : Les Porteurs de Feu : César Moro par André Coyné, Jorge Najar, Roland Busselen par Christophe Dauphin, poèmes de César Moro et Roland Busselen – Ainsi furent les Wah 1 : Poèmes de Marie-Claire Blancquart, Xavier Frandon, Cyrille Guilbert, Jean-Pierre Eloire – Ainsi furent les Wah 2 : « Les poètes surréalistes et l’Amour », par Hervé Delabarre, Poèmes de Paul Eluard, André Breton, Philippe Soupault, Benjamin Péret, Louis Aragon, Pierre de Massot, Joyce Mansour, Ghérasim Luca – Le peintre de coeur : « Madeleine Novarina, la Fée précieuse », par Christophe Dauphin. Poèmes de Madeleine Novarina – Une voix, une Oeuvre : Jasna SAMIC ou les migrations d’Avesta, par Thomas Demoulin. Poèmes de Jasna Samic – Les inédits des HSE : Dans l’embellie du jour, avec des textes de Janine Modlinger – etc.

Un poème de Madeleine Novarina :

« Ma couleur intérieure »

« Je suis rouge

Les daltoniens me confondent avec la verdure

Plante sans racine marchante

Troène taillé en donzelle

Mur de luzerne découpé en femme

Dressée contre tout et l’ensemble

Je m’oppose verte mas au fond rouge

Très rouge je le répète incroyablement rouge. »

Rémi BOYER (in incoherism.wordpress.com, 20 novembre 2019).

*

« Malfaisants, les anges à peau de scaphandriers – descendent de la montagne – ayant pour seules victuailles la tristesse du soir – et le sandwich élémentaire des moissons dévastées. » Jean-Pierre Eloire dans l n°48 de Les Hommes sans Epaules. C’est sa première publication. Il s’est remis à écrire l’an dernier à 68 ans. Enfance dans une ferme isolée dans l’Aube. Vie dure de travailleur manuel : tout ça comme c’est écrit. En attendant des poèmes (d)étonnants. Ce n°48 est franchement orienté surréaliste avec Georges Henein un de ces égyptiens (Joyce Mansour, Albert Cossery, etc.) venus faire les beaux jours de notre littérature bien française (présenté par Sarane Alexandrian) : « une rose entre deux seins – un gant dans la poussière – une femme répondant tour-à-tour à plusieurs noms – dont aucun n’est le sien – il n’en faut pas davantage – pour que s’éveille le voyageur… »

Suit un dossier « Les Poètes surréalistes et l’amour » : tous célèbres et Joyce Mansour, « Je te croyais roux – bouc lippu de ma tendresse » et Gherasim Luca, « entre le nez de tes nerfs et els fées de tes fesses. »

Les Hommes sans Epaules font 300 pages ; donc sans compter celles et ceux que j’oublie, forcément y’a des trucs en plus. Par exemple, des inédits de Marie-Claire Bancquart, « je suis attirée par els choses de rien couleur de légumes tombé sous els étals du marché… odeurs d’un porte-monnaie… » ; Jasna Samic (Bosnie), Janine Modlinger, Roland Busselen (Belgique), « exister comme un croisé », César Moro (Pérou), « Toute recueil de poèmes a été fait par moi d’après un catalogue de plantes : diverses espèces de salades, fleurs douillettes, plates-bandes… » On ne saurait mieux finir cette note.

Christian DEGOUTTE (in revue Verso, 2019).

*

Chaque parution de cette revue fondée par Jean Breton a l’extrême mérite de faire flamber plus haut encore le mot poésie. Tout y est : qualité, fraternité, beauté. Le lecteur lit chaque rubrique avec intérêt. On pourra les énumérer toutes : l’ouverture des HSE 48 reprend en hommage au poète Sarane Alexandrian parti il y a dix ans son texte La poésie en jeu, je vous laisse découvrir, entre autres, ce qu’il définit comme les trois effets poétiques majeurs, une citation cependant pour laisser percevoir la force de l’ensemble : le silence est troublé, le langage est troublant, et de la qualité de ce trouble double dépend l’émotion poétique, plus loin : Mais on sera ému par la création même de l’ émotion, plutôt que par sa nature propre ou par l’objet qui la motive.

Les Porteurs de Feu invitent les poètes César Moro et Roland Busselen à refaire surface. À la présentation, véritable portrait, succède des choix de poèmes révélant la portée de leur œuvre : Je parle (…) de certaines larmes sèches /qui pullulent sur la face des hommes (Moro) Je vois un matin/deux matins/une éternité de matins/où je cherche mon sang d’enfant /au creux des artères de ma mère// Tout ce qui tourne sans l’homme /trouvera sur mes lèvres/le nord de la terre vieillie//Mon nom est imprononçable /que ma mère repose en paix (Busselen).

Ainsi furent les WAH-1 accueille les poèmes de Marie-Claire Bancquart (oh le bel hommage !), de Xavier Frandon, Cyrille Guibert et Jean-Pierre Eloire : Le froid avait déjà attaqué plusieurs maisons, /picoré nos silhouettes, /basculé un piano dans le ruisseau. La mise en lumière de ces trois derniers poètes est révélatrice de cette revue, elle offre en partage des voix plurielles et sauve de chacune d’elle l’indispensable et rare singularité. Une large part laissée à la biographie du poète confirme cette volonté de ne jamais sérier l’homme de l’œuvre.

Le Dossier La part de sable de l’esprit frappeur est consacré à Georges Henein, les textes de Chambelland, Bonnefoy, Mansour, Michaux, Alexandrian précèdent les poèmes de Henein Les poèmes de Georges Henein sont l’expression de la modernité dans ce qu’elle a de plus dramatique : Intelligence et l’impuissance (Chambelland) Né d’un désert, il réussissait en toutes circonstances , en tout drame , et contre tous, à garder la part du sable (Michaux). Des poèmes de Henein présents, je citerai ce vers et lui seul comme une invite à lire ce dossier et relire ce poète la neige est comme une lettre qu’on a négligé d’ouvrir.

Ainsi furent les WAH-2 présente les poètes surréalistes et l’amour, ensuite Christophe Dauphin présente (à sa belle façon)

Le peintre de cœur Madeleine Novarina (on découvrira aussi sa poésie), Une voix, une œuvre invite la poète Jasna Šanic née à Sarajevo, après les Inédits des HSE (Jeanine Modlinger), se lisent les Pages des HSE, pulse là le cœur poétique des membres de cette revue. Avec la moelle des arbres se découvrent des notes de lecture, non simples recensions mais authentiques études.

Infos Echos est une rubrique originale axée sur l’hommage, la fraternité et, oui, la solidarité. Dans le paysage contemporain de la revue littéraire, Les Hommes sans Épaules est une revue incontournable, il faut la lire, car le feu est là porté haut et le lecteur a en retour le beau rôle de le recevoir et de le transmettre.

Marie-Christine MASSET (in revue Phoenix, 2020).

*

À chaque nouveau numéro des HSE, on se demande comment s’y prend Christophe Dauphin pour donner à lire tant et tant de textes originaux, de solides dossiers et d’approches apéritives. Il y a, chez ce revuiste au long cours, une soif de connaître et une volonté de découvrir hors du commun. Le dossier Georges Henein est là pour l’attester. Il met en avant l’œuvre et le parcours de ce « marginal du surréalisme » qu’avaient justement salué Henri Michaux, Yves Bonnefoy ou Joyce Mansour ici présents. On retiendra ensuite un dossier sur « Les poètes surréalistes et l’amour » ainsi que les 13 pages dérangeantes accordées à Xavier Frandon.

Georges CATHALO (cf. « Itinéraires non balisés » in www.terreaciel.net, janvier 2020).

|