|

Tri par numéro de revue

|

Tri par date

|

Page : <1 2 3 4 5 6 7 8 >

|

|

|

Critiques :

« Comme d’habitude, avec les HSE, tout le monde est sûr d’en avoir pour son argent. En effet, en plus de 300 pages bien garnies, l’on y trouve de quoi alimenter sa faim et sa soif de bonne poésie. Avec un découpage en 5 ou 6 volets, cette revue allie rigueur et cohérence.

L’on va de découverte (la poésie brésilienne) en redécouverte (Philip Lamantia ou Breyten Breytenbach) et de surprise (Thomas Demoulin) en confirmation (Frédéric Tison).

Mais cette première approche d’un sommaire étourdissant nous semble injuste envers tous les auteurs et auteures qu’il faudrait évoquer. Gardons-nous d’oublier l’émouvante présentation de Madeleine Riffaud.

À plus de 95 ans, elle a impressionné Christophe Dauphin lors de ce qui fut sans doute son dernier entretien qu’elle concluait ainsi : « Les jeunes doivent recouvrer l’espoir, rien n’est écrit d’avance. » Ces mots prennent une sacrée résonnance avec l’actuelle pandémie mondiale. »

Georges CATHALO (cf. « Intercalaires » n°5 in dechargelarevue.com, avril 2020).

*

Le numéro de printemps des Hommes sans Épaules rappelle les angoisses et les urgences du monde contemporain, la nécessité de penser le réel avec les poètes, affirmant le rôle central de leur travail dans les liens que nous inventons avec notre environnement, une manière de résistance positive et dynamique, porté par la manière d’aborder l’état poétique que propose René Depestre dans son introduction, témoignage entremêlé de manifeste et d’autobiographie. Il y affirme que « l’état poétique est le seul promontoire connu d’où par n’importe quel temps du jour ou de la nuit l’on découvre à l’œil nu la côte nord de la tendresse », qu’il « s’épanouit à des années-lumière des états de siège et d’alerte ».

On entre dans le vif d’une disposition poétique face aux désordres du monde, aux inquiétudes qui nous accablent. On se place du côté d’une poésie qui dit la vie, y agit, y existe. Depestre écrit, avec un lyrisme assumé, qu’est « rageusement poète l’homme ou la femme que consume la passion de déplacer sans cesse les bornes que l’on impose à la parole, qui se tient debout, sans un mouvement, au milieu des éléments déchaînés, de la terre : ni l’électricité du ciel, ni celle de l’ordre social ne peuvent brûler les ailes de l’être en état de poésie avec le monde ! » La poésie se doit d’être dans le monde, d’y prendre part, de résister à l’état ambiant des sociétés contemporaines.

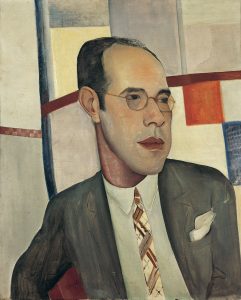

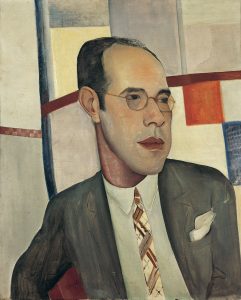

Mário de Andrade par Lasar Segall, 1927

Le poète dit le monde, y intervient, y fait naître une langue. C’est cette inscription dans le réel, dans l’histoire, dans un état du langage qui se déploie dans tout ce numéro des Hommes sans Épaules. En proposant un impressionnant dossier sur les poètes brésiliens, son équipe s’emploie à raconter une histoire – esthétique, politique, nationale… – et à faire entendre des voix méconnues. Il s’inscrit dans une perspective ouvertement politique et militante (à l’instar du numéro consacré au Chili), comme pour réagir à la situation de ce pays dont la situation sociale, la démagogie du pouvoir, le basculement vers une droite fascisante et brutale. Ouvert par une rencontre avec Dilma Rousseff, l’ancienne présidente et proche de Lula, le dossier raconte un siècle de poésie, y pose des jalons, des étapes. On traverse un immense panorama langagier. On perçoit bien les ruptures successives qui, du modernisme (lire le très bon numéro 599 d’Europe de 1979) porté par Mário de Andrade, Paulo Menotti del Picchia et Oswald de Andrade jusqu’aux mouvements du début du XXIe siècle, en passant par les postmodernistes et la Génération 45, font évoluer une poésie qui lutte avec sa propre langue et ses héritages compliqués.

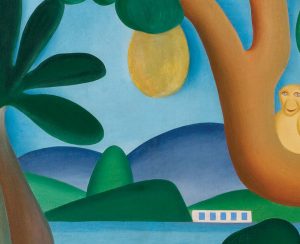

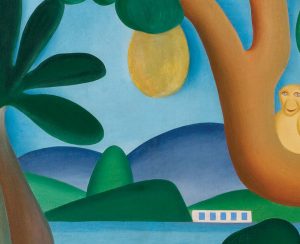

Tarsila do Amaral (détail)

Ce panorama synthétique très clair permet d’avoir une vision globale du paysage poétique brésilien, qui s’enrichit d’une réflexion sur les relations entre les mondes franco- et lusophones. René Depestre raconte sa découverte d’une littérature et de grands écrivains. Il confie ses rencontres avec Jorge Amado, la révélation de « l’œuvre cathédrale » de Guimaraes Rosa (dont il faut absolument lire Diadorim et Mon oncle le jaguar), les connivences avec les démarches des écrivains antillais (on pense beaucoup à Glissant bien sûr) et replace ces lectures dans les mouvements esthétiques qui bouleversent le continent sud-américain. Dans ce numéro, en découvrant les travaux photographiques de Sebastião Salgado ou les œuvres d’artistes musicaux, on reconnaît des liens insoupçonnés entre nos espaces culturels. Mais surtout on y lit des poètes récents, dans la traditionnelle anthologie poétique (avec beaucoup d’inédits) que proposent Oleg Almeida et Philippe Monneveux. On lira ainsi des poètes majeurs depuis les deux Andrade jusqu’à Antonio Miranda, en passant par Hilda Hist, y entendant à la fois une diversité formelle et des urgences communes. Lire ce dossier très complet fait découvrir des voix, des positions esthétiques, des figures essentielles, une communauté de poètes qui luttent « pour établir un langage propre cherchant à intégrer les traditions indigènes, africaines et européennes. »

Ce 49e numéro des Hommes sans Épaules met en avant deux autres poètes qui eux aussi luttent avec le réel par les moyens de la poésie. D’un côté on redécouvre le poète surréaliste américain très attachant, Philip Lamantia, qu’André Breton mettait en avant en 1943 dans la revue VVV, proche du groupe de Chicago, dont on pourra lire plusieurs inédits traduits Cédric Barnaud. Ainsi :

Les gens marchent comme dans un rêve éveillé

Et travaillent dans un ordre terrifiant

Sous le chaos que leur corps rejette

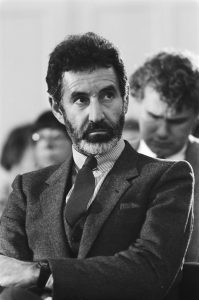

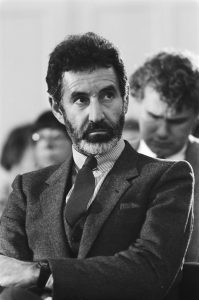

Breyten Breytenbach en 1983, par Rob Croes

Quels échos avec notre situation stupéfiante de confinés ! Notre place dans le monde est inévidente, nous rappellent ces poèmes. On déambule dans le réel, en quête d’une place, d’un terrain, d’une perspective. Ainsi on pourra retenir, c’est une excellente chose, les poèmes du grand écrivain sud-africain quelque peu éclipsé, Breyten Breytenbach. Engagé aux côté de l’ANC, il lance le mouvement clandestin Okhela – le manifeste paraîtra dans Les Temps Modernes en 1984–, s’exile, lutte. Son œuvre, écrite en afrikaans et en anglais, exprime comme aucune la fragmentation d’une société et d’une culture qui, comme au Brésil, travaille sa propre histoire, ses propres mélanges. Il le rappelle bien lorsqu’il dit que « ce que l’on véhicule à travers les poèmes est très intime, de l’ordre de l’exorcisme, de l’incantation ». N’est-ce pas ce à quoi il faut penser aujourd’hui, à la manière dont le poème, les poètes, nous font repenser notre place, nos héritages, nos liens politiques et esthétiques, la manière dont ils nous offrent une épaisseur existentielle, un état poétique vital ?

Hugo PRADELLE (in "Au fil des livraisons", www.entrevues.org, 6 mai 2020).

*

La revue semestrielle est si copieuse (354 p. !) que c’est toujours un crève-cœur de ne pouvoir en présenter que quelques aspects.

Présenté par Philippe Monneveux et Oleg Almeida, le principal dossier fait un état des lieux exhaustif de la poésie brésilienne, largement méconnue, pendant la période qui va « des modernistes à nos jours ». On y découvre comment la poésie brésilienne, après avoir rompu avec les influences académiques du Portugal et d’Europe, a renoué avec ses origines africaines et intégré les traditions ancestrales de ses peuples autochtones. Elle est aujourd’hui plurielle et comprend de plus en plus de voix féminines.

Le poète carabéen René Depestre évoque sa découverte du Brésil. Sebastião Salgado rappelle l’importance de l’Amazonie pour notre survie. Christophe Dauphin, par l’évocation de Dilma Rousseff, présidente du Brésil de 2011 à 2016, apporte des éléments sur la situation politique présente. Des textes de 34 poètes traduits du portugais par Oleg Almeida illustrent ce dossier.

Marie-Josée Christien (revue Spered Gouez / l'esprit sauvage n°26, 2020).

*

Et la porte est verrouillée – J’ai les menottes dans le dos… – Ils sont dehors mes frères de guerre – dans le soleil et dans le vent – Et si je pleure – je pleure souvent – C’est qu’ici je ne puis rien faire : Madeleine Riffaud, pour ouvrir la note concernant le n°49 des Hommes sans Épaules. Un numéro tout de révolte et de résistance. Madeleine Riffaud est une sacrée bonne femme : dans l’action armée dès 1944 sous le pseudonyme de Rainer en hommage à Rainer Maria Rilke, emprisonnée, torturée ; journaliste, elle couvre la guerre d’Indochine ; elle milite contre la guerre d’Algérie.

C’est aussi sous cet angle, révolte et résistance, qu’est placé le dossier Poésie brésilienne (270 pages, piloté par Philippe Monneveux et Oleg Almeida). Il s’ouvre avec un entretien très politique de Christophe Dauphin avec Dilma Roussef, amie de Lula, Présidente du Brésil destituée lors d’un procès « truquée » par l’actuel Bolsonaro. Suivent les textes militants du photographe Sebastiao Salgado (la destruction de l’Amazonie), et de l’haïtien René Depestre (la fraternité Caraïbe). La poésie brésilienne est jeune. Elle est née contemporaine (avant, elle est coloniale), moderne (moderniste). La partie anthologique regroupe 34 poètes contemporains. Elle est généreuse et forcément aussi diverse qu’est le peuple du Brésil : Vinicius de Moraes : Ma patrie est comme si elle était de nulle part – une grâce intime, une envie de pleurer, un enfant endormi – c’est ainsi qu’elle est ma patrie… - Je sais qu’elle est cette lumière et ce sel et amers… Cecilia Mireles : Je chante puisque l’instant existe – puisque la vie est complète – Je ne suis ni joyeux ni triste – Je suis poète… - Je ne sais qu’une chose : en chantant – je fais perdurer mon transport…

Dans ce numéro 49 des Hommes sans Épaules encore : les présentations et des poèmes de Philip Lamantia, Breyten Breytenbach, des poèmes de Philippe Monneveux, Alain Breton, Christophe Dauphin… et le soutien du même Christophe Dauphin aux Gilets Jaunes.

Christian DEGOUTTE (in revue Verso n°181, 2020).

*

La revue Les Hommes sans Épaules est si copieuse (354 pages, pour ce numéro 49 !), que c’est toujours un crève-cœur de ne pouvoir en présenter que quelques aspects. Présenté par Philippe Monneveux et Oleg Almeida, le principal dossier fait un état des lieux exhaustif de la poésie brésilienne, largement méconnue, pendant la période qui va « des modernistes à nos jours ». On y découvre comment la poésie brésilienne, après avoir rompu avec les influences académiques du Portugal et d’Europe, a renoué avec ses origines africaines et intégré les traditions ancestrales de ses peuples autochtones. Elle est aujourd’hui plurielle et comprend de plus en plus de voix féminines.

Le poète caraïbéen René Depestre évoque sa découverte du Brésil. Sebastiao Salgado rappelle l’importance de l’Amazonie pour notre survie. Christophe Dauphin, par l’évocation de Dilma Rousseff, présidente du Brésil de 2011 à 2016, apporte des éléments sur la situation politique présente. Des textes de 34 poètes traduits du portugais par Oleg Almeida illustrent ce dossier.

Marie-Josée CHRISTIEN (in revue Spered Gouez n°26, novembre 2020).

*

Après un bel éditorial dû au lyrisme de René Depestre : "Est rageusement poète l'homme ou la femme que consume la la passion de déplacer sans cesse les bornes que l'on impose à la parole". Ce numéro 49 des HSE tient parole en déplaçant les bornes. Quelles richesses et découvertes dans ces 354 pages, où études et poèmes se conjuguent. Philip Lamantia et Breyten Breytenbach, Madeleine Riffaud.... Aurélie Delcros, ... Thomas Demoulin...

Puis vient l'important dossier consacré à la poésie brésilienne, des modernistes à nos jours. photos, essais, témoignages et, bien sûr, une anthologie: "Je chante puisque l'instant existe - puisque ma vie est complète. - Je ne suis ni joyeuse ni triste : - Je suis poète", écrit Cécilia Meireles. Des chants aux rythmes variés que l'on goûte avec plaisir.

Suivent des poèmes, des critiques, des nouvelles de la poésie, hommages aux disaprus ou joies du travail en équipe, en compagnie du maître d'oeuvre Christophe Dauphin.Un riche volume à ranger dans sa bibliothèque, pour y revenir!

Philippe MATHY (in Le Journal des poètes n°1, 2021, 90e année, Namur, Belgique).

|

Critiques :

« Comme d’habitude, avec les HSE, tout le monde est sûr d’en avoir pour son argent. En effet, en plus de 300 pages bien garnies, l’on y trouve de quoi alimenter sa faim et sa soif de bonne poésie. Avec un découpage en 5 ou 6 volets, cette revue allie rigueur et cohérence.

L’on va de découverte (la poésie brésilienne) en redécouverte (Philip Lamantia ou Breyten Breytenbach) et de surprise (Thomas Demoulin) en confirmation (Frédéric Tison).

Mais cette première approche d’un sommaire étourdissant nous semble injuste envers tous les auteurs et auteures qu’il faudrait évoquer. Gardons-nous d’oublier l’émouvante présentation de Madeleine Riffaud.

À plus de 95 ans, elle a impressionné Christophe Dauphin lors de ce qui fut sans doute son dernier entretien qu’elle concluait ainsi : « Les jeunes doivent recouvrer l’espoir, rien n’est écrit d’avance. » Ces mots prennent une sacrée résonnance avec l’actuelle pandémie mondiale. »

Georges CATHALO (cf. « Intercalaires » n°5 in dechargelarevue.com, avril 2020).

*

Le numéro de printemps des Hommes sans Épaules rappelle les angoisses et les urgences du monde contemporain, la nécessité de penser le réel avec les poètes, affirmant le rôle central de leur travail dans les liens que nous inventons avec notre environnement, une manière de résistance positive et dynamique, porté par la manière d’aborder l’état poétique que propose René Depestre dans son introduction, témoignage entremêlé de manifeste et d’autobiographie. Il y affirme que « l’état poétique est le seul promontoire connu d’où par n’importe quel temps du jour ou de la nuit l’on découvre à l’œil nu la côte nord de la tendresse », qu’il « s’épanouit à des années-lumière des états de siège et d’alerte ».

On entre dans le vif d’une disposition poétique face aux désordres du monde, aux inquiétudes qui nous accablent. On se place du côté d’une poésie qui dit la vie, y agit, y existe. Depestre écrit, avec un lyrisme assumé, qu’est « rageusement poète l’homme ou la femme que consume la passion de déplacer sans cesse les bornes que l’on impose à la parole, qui se tient debout, sans un mouvement, au milieu des éléments déchaînés, de la terre : ni l’électricité du ciel, ni celle de l’ordre social ne peuvent brûler les ailes de l’être en état de poésie avec le monde ! » La poésie se doit d’être dans le monde, d’y prendre part, de résister à l’état ambiant des sociétés contemporaines.

Mário de Andrade par Lasar Segall, 1927

Le poète dit le monde, y intervient, y fait naître une langue. C’est cette inscription dans le réel, dans l’histoire, dans un état du langage qui se déploie dans tout ce numéro des Hommes sans Épaules. En proposant un impressionnant dossier sur les poètes brésiliens, son équipe s’emploie à raconter une histoire – esthétique, politique, nationale… – et à faire entendre des voix méconnues. Il s’inscrit dans une perspective ouvertement politique et militante (à l’instar du numéro consacré au Chili), comme pour réagir à la situation de ce pays dont la situation sociale, la démagogie du pouvoir, le basculement vers une droite fascisante et brutale. Ouvert par une rencontre avec Dilma Rousseff, l’ancienne présidente et proche de Lula, le dossier raconte un siècle de poésie, y pose des jalons, des étapes. On traverse un immense panorama langagier. On perçoit bien les ruptures successives qui, du modernisme (lire le très bon numéro 599 d’Europe de 1979) porté par Mário de Andrade, Paulo Menotti del Picchia et Oswald de Andrade jusqu’aux mouvements du début du XXIe siècle, en passant par les postmodernistes et la Génération 45, font évoluer une poésie qui lutte avec sa propre langue et ses héritages compliqués.

Tarsila do Amaral (détail)

Ce panorama synthétique très clair permet d’avoir une vision globale du paysage poétique brésilien, qui s’enrichit d’une réflexion sur les relations entre les mondes franco- et lusophones. René Depestre raconte sa découverte d’une littérature et de grands écrivains. Il confie ses rencontres avec Jorge Amado, la révélation de « l’œuvre cathédrale » de Guimaraes Rosa (dont il faut absolument lire Diadorim et Mon oncle le jaguar), les connivences avec les démarches des écrivains antillais (on pense beaucoup à Glissant bien sûr) et replace ces lectures dans les mouvements esthétiques qui bouleversent le continent sud-américain. Dans ce numéro, en découvrant les travaux photographiques de Sebastião Salgado ou les œuvres d’artistes musicaux, on reconnaît des liens insoupçonnés entre nos espaces culturels. Mais surtout on y lit des poètes récents, dans la traditionnelle anthologie poétique (avec beaucoup d’inédits) que proposent Oleg Almeida et Philippe Monneveux. On lira ainsi des poètes majeurs depuis les deux Andrade jusqu’à Antonio Miranda, en passant par Hilda Hist, y entendant à la fois une diversité formelle et des urgences communes. Lire ce dossier très complet fait découvrir des voix, des positions esthétiques, des figures essentielles, une communauté de poètes qui luttent « pour établir un langage propre cherchant à intégrer les traditions indigènes, africaines et européennes. »

Ce 49e numéro des Hommes sans Épaules met en avant deux autres poètes qui eux aussi luttent avec le réel par les moyens de la poésie. D’un côté on redécouvre le poète surréaliste américain très attachant, Philip Lamantia, qu’André Breton mettait en avant en 1943 dans la revue VVV, proche du groupe de Chicago, dont on pourra lire plusieurs inédits traduits Cédric Barnaud. Ainsi :

Les gens marchent comme dans un rêve éveillé

Et travaillent dans un ordre terrifiant

Sous le chaos que leur corps rejette

Breyten Breytenbach en 1983, par Rob Croes

Quels échos avec notre situation stupéfiante de confinés ! Notre place dans le monde est inévidente, nous rappellent ces poèmes. On déambule dans le réel, en quête d’une place, d’un terrain, d’une perspective. Ainsi on pourra retenir, c’est une excellente chose, les poèmes du grand écrivain sud-africain quelque peu éclipsé, Breyten Breytenbach. Engagé aux côté de l’ANC, il lance le mouvement clandestin Okhela – le manifeste paraîtra dans Les Temps Modernes en 1984–, s’exile, lutte. Son œuvre, écrite en afrikaans et en anglais, exprime comme aucune la fragmentation d’une société et d’une culture qui, comme au Brésil, travaille sa propre histoire, ses propres mélanges. Il le rappelle bien lorsqu’il dit que « ce que l’on véhicule à travers les poèmes est très intime, de l’ordre de l’exorcisme, de l’incantation ». N’est-ce pas ce à quoi il faut penser aujourd’hui, à la manière dont le poème, les poètes, nous font repenser notre place, nos héritages, nos liens politiques et esthétiques, la manière dont ils nous offrent une épaisseur existentielle, un état poétique vital ?

Hugo PRADELLE (in "Au fil des livraisons", www.entrevues.org, 6 mai 2020).

*

La revue semestrielle est si copieuse (354 p. !) que c’est toujours un crève-cœur de ne pouvoir en présenter que quelques aspects.

Présenté par Philippe Monneveux et Oleg Almeida, le principal dossier fait un état des lieux exhaustif de la poésie brésilienne, largement méconnue, pendant la période qui va « des modernistes à nos jours ». On y découvre comment la poésie brésilienne, après avoir rompu avec les influences académiques du Portugal et d’Europe, a renoué avec ses origines africaines et intégré les traditions ancestrales de ses peuples autochtones. Elle est aujourd’hui plurielle et comprend de plus en plus de voix féminines.

Le poète carabéen René Depestre évoque sa découverte du Brésil. Sebastião Salgado rappelle l’importance de l’Amazonie pour notre survie. Christophe Dauphin, par l’évocation de Dilma Rousseff, présidente du Brésil de 2011 à 2016, apporte des éléments sur la situation politique présente. Des textes de 34 poètes traduits du portugais par Oleg Almeida illustrent ce dossier.

Marie-Josée Christien (revue Spered Gouez / l'esprit sauvage n°26, 2020).

*

Et la porte est verrouillée – J’ai les menottes dans le dos… – Ils sont dehors mes frères de guerre – dans le soleil et dans le vent – Et si je pleure – je pleure souvent – C’est qu’ici je ne puis rien faire : Madeleine Riffaud, pour ouvrir la note concernant le n°49 des Hommes sans Épaules. Un numéro tout de révolte et de résistance. Madeleine Riffaud est une sacrée bonne femme : dans l’action armée dès 1944 sous le pseudonyme de Rainer en hommage à Rainer Maria Rilke, emprisonnée, torturée ; journaliste, elle couvre la guerre d’Indochine ; elle milite contre la guerre d’Algérie.

C’est aussi sous cet angle, révolte et résistance, qu’est placé le dossier Poésie brésilienne (270 pages, piloté par Philippe Monneveux et Oleg Almeida). Il s’ouvre avec un entretien très politique de Christophe Dauphin avec Dilma Roussef, amie de Lula, Présidente du Brésil destituée lors d’un procès « truquée » par l’actuel Bolsonaro. Suivent les textes militants du photographe Sebastiao Salgado (la destruction de l’Amazonie), et de l’haïtien René Depestre (la fraternité Caraïbe). La poésie brésilienne est jeune. Elle est née contemporaine (avant, elle est coloniale), moderne (moderniste). La partie anthologique regroupe 34 poètes contemporains. Elle est généreuse et forcément aussi diverse qu’est le peuple du Brésil : Vinicius de Moraes : Ma patrie est comme si elle était de nulle part – une grâce intime, une envie de pleurer, un enfant endormi – c’est ainsi qu’elle est ma patrie… - Je sais qu’elle est cette lumière et ce sel et amers… Cecilia Mireles : Je chante puisque l’instant existe – puisque la vie est complète – Je ne suis ni joyeux ni triste – Je suis poète… - Je ne sais qu’une chose : en chantant – je fais perdurer mon transport…

Dans ce numéro 49 des Hommes sans Épaules encore : les présentations et des poèmes de Philip Lamantia, Breyten Breytenbach, des poèmes de Philippe Monneveux, Alain Breton, Christophe Dauphin… et le soutien du même Christophe Dauphin aux Gilets Jaunes.

Christian DEGOUTTE (in revue Verso n°181, 2020).

*

La revue Les Hommes sans Épaules est si copieuse (354 pages, pour ce numéro 49 !), que c’est toujours un crève-cœur de ne pouvoir en présenter que quelques aspects. Présenté par Philippe Monneveux et Oleg Almeida, le principal dossier fait un état des lieux exhaustif de la poésie brésilienne, largement méconnue, pendant la période qui va « des modernistes à nos jours ». On y découvre comment la poésie brésilienne, après avoir rompu avec les influences académiques du Portugal et d’Europe, a renoué avec ses origines africaines et intégré les traditions ancestrales de ses peuples autochtones. Elle est aujourd’hui plurielle et comprend de plus en plus de voix féminines.

Le poète caraïbéen René Depestre évoque sa découverte du Brésil. Sebastiao Salgado rappelle l’importance de l’Amazonie pour notre survie. Christophe Dauphin, par l’évocation de Dilma Rousseff, présidente du Brésil de 2011 à 2016, apporte des éléments sur la situation politique présente. Des textes de 34 poètes traduits du portugais par Oleg Almeida illustrent ce dossier.

Marie-Josée CHRISTIEN (in revue Spered Gouez n°26, novembre 2020).

*

Après un bel éditorial dû au lyrisme de René Depestre : "Est rageusement poète l'homme ou la femme que consume la la passion de déplacer sans cesse les bornes que l'on impose à la parole". Ce numéro 49 des HSE tient parole en déplaçant les bornes. Quelles richesses et découvertes dans ces 354 pages, où études et poèmes se conjuguent. Philip Lamantia et Breyten Breytenbach, Madeleine Riffaud.... Aurélie Delcros, ... Thomas Demoulin...

Puis vient l'important dossier consacré à la poésie brésilienne, des modernistes à nos jours. photos, essais, témoignages et, bien sûr, une anthologie: "Je chante puisque l'instant existe - puisque ma vie est complète. - Je ne suis ni joyeuse ni triste : - Je suis poète", écrit Cécilia Meireles. Des chants aux rythmes variés que l'on goûte avec plaisir.

Suivent des poèmes, des critiques, des nouvelles de la poésie, hommages aux disaprus ou joies du travail en équipe, en compagnie du maître d'oeuvre Christophe Dauphin.Un riche volume à ranger dans sa bibliothèque, pour y revenir!

Philippe MATHY (in Le Journal des poètes n°1, 2021, 90e année, Namur, Belgique).

|

|

|

|

2003 - À propos du numéro 13/14

« Les Hommes sans Épaules n°13/14… 216 pages foisonnantes à lire pour l’art subtil de rassembler ce qui est épars avec talent et perspicacité… Un exploit poétique à saluer, et qui renoue en équipe, le fil rouge des grandes revues de poésie contemporaine. »

Jean-Luc Maxence (Les Cahiers du Sens n°13, 2003).

« Ce volumineux numéro double des HSE, n°13/14, ne comporte pas moins de 218 pages denses. Présenté par Jean Breton (qui ouvre ses colonnes à Jean Orizet et Thérèse Plantier), il poursuit avec la même verve, les rubriques habituelles (Ainsi furent les Wah : poètes ; Les Porteurs de Feu), dans lesquelles se retrouvent les auteurs « maison » ainsi que de nouveaux venus au talent certain, à la voix déjà travaillée dans le registre des mots. S’affrontent ici, en des joutes fraternelles : Monique Rosenberg et Claude Albarède, André Prodhomme et Jean-Luc Maxence, Herri-Gwilherm Kérouredan et Gabriel Cousin, pour ne citer que les plus attachés aux nuances du langage. Christophe Dauphin présente avec sa force habituelle le grand Albert Ayguesparse, et Jocelyne Curtil : Thérèse Plantier. Paul Farellier, avec « Présence et effacement », se penche sur les livres de poésie d’Yves Bonnefoy…Tout cela représente une somme de lecture considérable, si l’on y ajoute les chroniques. Pour clore ce numéro : une cinquantaine de pages sur « l’Affaire de la Novpoésie sur les débordements qu’elle génère. Les empoignades, si elles sont quelque part salutaires, risquent de favoriser un climat de haine et de mépris réciproque dont la Poésie pourrait bien faire les frais. Deux clans s’affrontent avec leurs partisans et leurs détracteurs et, si les propositions avancées par « Clarté-Poésie » sont pour la plupart utiles et prometteuses, mon petit doigt me dit (je le crois sur parole) que tout n’est pas idyllique dans le meilleur des mondes poétiques. »

Jean Chatard (Rimbaud Revue n°31/32, juin 2004)

|

|

|

|

2010 – À propos du numéro 29/30

« Quelle importance si ma roue persévère - Seule et tournant sans fin sa propre fusion - Mon secret plus secret pour moi que pour les autres. - Mon âtre est ailleurs, (p. 165). Ce numéro spécial 29/30 des Hommes sans Épaules est constitué par un gros dossier « Henri Rode, l’émotivisme à la bouche d’orties », avec des essais de Christophe Dauphin et Lionel Lathuille et un important choix de poèmes d’Henri Rode (1917-2004 – voir fiche Wikipédia). »

Florence Trocmé (Site internet Poézibao, 6 février 2011).

« Ce numéro 29/30 des Hommes sans Épaules, est un numéro spécial entièrement consacré à Henri Rode, poète "émotiviste" hors du commun à découvrir ou redécouvrir. »

Lucien Aguié (site d’ARPO, février 2011).

« Ce numéro 29/30 des Hommes sans Épaules est un numéro spécial consacré entièrement à Henri Rode (1917-2004). Christophe Dauphin le préface deux fois. La première en reprise pour un recueil de 94 : Pandémonium. La seconde beaucoup plus étoffée pour l’œuvre entière (dont une partie reste inédite). Ce qu’on peut retenir sur cette forte étude : L’importance de la ville d’Avignon où le poète vit le jour, une œuvre d’abord romanesque avec des personnages très inspirés par sa famille proche, puis de résistance durant la seconde guerre mondiale, sous la tutelle de Marcel Jouhandeau avant de trouver toute sa puissance dans la poésie, et la rencontre entre autres assez pittoresque d’Aragon, racontée deux fois, avec des extraits toujours passionnants tirés de son Journal impubliable. Il se spécialise dans les chroniques cinématographiques et se rapproche du groupe HSE qui lance en 53 un « Appel aux riverains » et l’on voit toute la filiation que ce mot a pu avoir pour Christophe Dauphin. Celui-ci dresse une parenté pour Henri Rode entre Lautréamont hier et Cioran aujourd’hui. C’est en 80 que le poète publie son œuvre majeure : Mortsexe qui est donnée à la suite de cette analyse fine et complète. (Dessins de Lionel Lathuille). Je crois que j’aime le sexe parce qu’avec la mort il est l’extrême… Oublier que l’orgasme est le meilleur du vivre. Toutes les formes sont déclinées : du poème à l’aphorisme, du récit à l’article, Henri Rode brillait de tous ses feux quel que soit l’enjeu littéraire. Un poète important à découvrir grâce à ce fort volume de 300 pages. »

Jacques Morin (Site internet de la revue Décharge, 16 février 2011)

« Plusieurs tendances, actuellement, se font jour : « la poésie du quotidien », « la poésie émotiviste » marquée par la parution récente d’une Anthologie émotiviste publiée par Christophe Dauphin au Nouvel Athanor, « la poésie engagée » et la poésie néo-classique »… En règle générale, la poésie contemporaine œuvre à hauteur d’homme. Elle témoigne de l’homme et de ses destins difficiles. Certains le font en haut d’une tour, d’autres au fond d’une cave mais, toujours, c’est de l’homme dont il s’agit. En tout cas bien plus de l’homme que des dieux. Certaines revues appuient cette recherche vers le bas ou vers le haut. Elles offrent une chance dans leur diversité : Verso d’Alain Wexler, Diérèse de daniel martinez, Comme en poésie de Jean-Pierre Lesieur, Les Hommes sans Épaules de Christophe Dauphin et Les Cahiers du Sens de Jean-Luc Maxence. »

Michel Héroult (À L’Index n°19, 2011)

« Le numéro 29/30 des HSE, la revue de Christophe Dauphin, est consacré intégralement au poète avignonnais Henri Rode (1917-2004), romancier, journaliste, critique cinématographique (il a publié une biobibliographie d’Alain Delon), poète (la poésie, toujours présente, prendra le pas sur le roman dès sa rencontre avec Jean Breton et d’autres jeunes poètes, fondateurs et animateurs de la revue Les Hommes sans Épaules, à laquelle il collaborera dès sa création en 1953). Christophe Dauphin tisse un long (90 pages), passionné et passionnant portrait de ce poète, touchant au plus juste de ses doutes, engagements, positions, amitiés (Aragon, Nimier, Jouhandeau, ...), douleurs, etc. De larges extraits ponctuent ce portrait inspiré, qui est aussi partiellement celui d’une aventure, celle des HSE. Suivent près de 200 pages de textes, poèmes inédits, extraits du Journal impubliable (La mort, ce dernier rire du sperme), larges extraits de Mortsexe (1980), « son chef-d’œuvre aux déjections d’une violence inouïe », (Patrice Delbourg). Une vingtaine de dessins de Lionel Lathuille ponctuent, en parfaite adéquation, ces pages brûlantes, douloureuses, lucides, qu’il est temps de (re)découvrir. »

Jacques Fournier (« Ecoute é Notes », 13 avril 2011).

« Il y avait bien longtemps que je n’avais plus de vrais contacts vivants avec mes amis surréalistes, sauf quelques exceptions, dont les HSE, revue animée par Christophe Dauphin, dont la fidélité sans failles rend un hommage imposant à Henri Rode dans le numéro 29/30 avec un sous-titre particulièrement clair : « l’émotivisme à la bouche d’orties », soit les amitiés d’émotion où je retrouve par exemple Frans Masereel et Henri Michaux. De quoi faire ou refaire connaissance avec la plus grande liberté d’écriture et de graphismes. Surréalisme encore, mais tragiquement, que cette existence qui me fait penser à Desnos ou Crevel pour la passion d’écrire, mais qui a duré 87 ans sans la moindre baisse de niveau. Triste qu’il ne soit pas plus connu, alors que Dauphin évoque pour la « Bouches d’orties », le Piranèse que j’avais trouvé chez Marcel Mariën au temps du « Miroir d’Elisabeth ». Il s’est défini ainsi : « La seule poésie qui me paraisse valable aujourd’hui est celle qui échappe, tel un monstrueux lapsus, à la culture et à la direction de celui qui l’écrit. »

Paul Van Melle (Inédit Nouveau n°250, mai/juin 2011).

« 306 pages, achevées d’imprimer début 2011, pour célébrer le poète et critique Henri Rode, trop oublié par un siècle superficiel. L’article inaugural de Christophe Dauphin et les suivants sont primordiaux, d’ailleurs, pour mieux comprendre la place de grande importance occupée à partir de 1953 à Avignon par Henri Rode (1917-2004). Certes, ce n°29/30 de l’excellente revue Les Hommes sans Épaules, restitue avec pertinence « l’émotivisme à la bouche d’orties » de Rode, dans son temps, mais il étonne surtout par ses poèmes proposés ici, inédits y compris… Certes, Henri Rode n’est pas un poète pour jeunes filles à l’âme légère, il se situe entre Lautréamont et Jean Cocteau, souvent, il tourne le dos à l’insignifiance, il est davantage « bouches d’orties » que « bouche d’ombre ». Il n’empêche, ce décryptage de son œuvre est une réussite rare qui a « son poids de féérie.

Jean-Luc Maxence (Le Cerf-volant n°224, 2011).

|

|

|

|

Lectures :

Tout ce cinquantième numéro est orienté vers la liberté et la résistance comme si, en cette période, il fallait rappeler que la poésie est toujours une résistance à toutes les formes d’oppression, jamais une collaboration.

Les premières pages rendent hommage à Maria Andueza, personnalité foret et discrète de la scène poétique, compagne de Jean Breton, basque espagnole de la Retirada, retraite des réfugiés espagnols de la guerre civile 1936-1939.

Christophe Dauphin livre un éditorial plein d’une saine colère dite coronavirienne à propos de la mort de Guy Chaty : Qui a tué le poète Guy Chaty ? lance-t-il, cette « femme tousseuse » ? La sous-estimation des risques ? Le mépris des « expériences étrangères » ? Le court-termisme cynique politicien ? Leur incompétence ? L’Etat néolibéral et son inhumanité ? L’hôpital à la carcasse désossée par l’Etat néolibéral ? L’absence de tests, de moyens, de masques ? Marc Bloch nous dit d’outre-tombe (in L’Etrange Défaite, Société des Editions Franc-Tireur, 1946) : « Nous venons de subir une incroyable défaite. A qui la faute ?… A tout le monde en somme, sauf à eux (nos généraux). Quoi que l’on pense des causes profondes du désastre, la cause directe – qui demandera elle-même à être expliquée – fut l’incapacité du commandement. » Et plus loin : « l’épidémie a mis à nu et fait ressortir toutes les impostures de la doctrine libérale ».

Christophe Dauphin propose textes et notices de poètes à l’hôpital. Nous retrouvons Arthur Rimbaud, Antonio Tabucchi, Richard Rognet, Paul Verlaine, Madeleine Riffaud, Henri Michaux, Jean Rousselot, Stanislas Rodanski.

Le dossier est consacré à René Depestre « ou l’odyssée de l’Homme-Rage de vivre ». René Depestre, poète haïtien errant et homme d’exception dont la route serpentine le conduisit auprès de Che Guevara, Fidel Castro, Mao-Tsé-Toung comme aux côtés des poètes et penseurs Blaise Cendrars, Tristan Tzara, Jean-Paul Sartre, Pablo Neruda, André Breton, Léopold Sédar Senghor et tant d’autres.

L’un des aspects les plus intéressants soulevés par Christophe Dauphin à propos de son nomadisme est sa capacité à exiler l’exil : « Je ne suis pourtant pas un homme de l’exil, explique René Depestre ; je ne connais pas l’effondrement existentiel, la perte tragique de soi des exilés de à vie. J’ai pu partout sur mon chemin prendre des racines. Je me suis ajouté les pays de mon nomadisme. Et je ne suis pas désespéré, et j’ai fait de la mondialisation comme Monsieur Jourdain faisait de la prose, sans le savoir ! Comme aurait dit Sartre, j’ai fait de ses antagonismes de l’exil des contradictions fécondes. »

« René Depestre ne s’est jamais considéré en exil, reprend Christophe Dauphin, il n’en a jamais souffert, car, nous dit-il : « J’ai emporté avec moi Jacmel, mon enfance. Je n’ai jamais eu le sentiment d’être un exilé ; je n’ai jamais souffert de l’exil parce que depuis la plus haute Antiquité, il y a une sorte de dolorisme attaché à la notion de l’exil, à la notion de nostalgie, à la notion de saudade au Brésil, en portugais. Moi, je n’ai jamais connu cette sorte de malaise existentiel dû à l’exil, parce que j’emporte avec moi partout où je vais Haïti, mon chez-soi haïtien ; mon chez soi insulaire m’a toujours accompagné, mon natif natal fait partie de mon nomadisme, si je peux dire. »

C’est sur ce socle que René Depestre a développé une poésie puissante et joyeuse pendant « soixante années de création poétique, précise Christophe Dauphin, dont chaque mot a été lavé par la vie, dont le poète est le vaudou-l’arc-en-ciel, avançant à grands pas de diamant ; véritable journal de bord intérieur sur le qui-vive du monde, autobiographie criblée de combats, de rivières et de rêves en crue ; taillée dans la saison des îles du sang poétique, le long d’un itinéraire exceptionnel, qui unit le mythe aux nervures du vécu, des premiers poèmes en colère, au chant dionysiaque et vigoureux des passions caribéennes, avec l’étoile de tous les hommes. »

« Poème ouvert à tous les vents »

Tu as mis une paire d’ailes à ton art

Car tout poète sait quand c’est l’heure

De jeter ses dernières cages à la mer

Et de lever des voiles qui font route vers son identité.

A l’homme à qui on a tout pris : son nom,

Sa patrie, la fable de son enfance,

Le bois de ses souvenirs, sa rage de vivre.

A cet homme à qui on a enlevé ses jambes

Pour qu’il reste à jamais coincé dans ses cris.

A cet homme brisé, fourvoyé dans sa peau.

Je lègue ma fureur et mon bruit, je remets

Une colline que tous les vents traversent

Pour qu’il soit toujours en train de se battre

Et qu’il n’arrête jamais de frapper les papes

Qui vole à la vie ses perles et son orient.

A cet homme que l’horreur infinie du monde

N’a pas encore vaincu, à cet homme dompteur

Des métaux de son sang, géomètre des courbes

Lyriques de la femme, et qui répète que

La vie humaine est la fumée d’un incendie

Dont le nom n’apparaît dans aucun idiome.

A cet homme né sur un ordre du rossignol

Et à qui le feu confie ses bêtes de proie

Je réveille son droit de réinventer l’homme.

Je luis dis : « Suis-moi. Je suis le vieux soleil

Qui émerge de la douleur pour mieux sauter

Dans la vie du siècle et pour combattre

Sa routine et ses malheurs. Viens avec moi,

Homme qui ressemble à l’aventure des flammes

Et des illusions qui protestent dans mes yeux ! »

René DEPESTRE

Rémi BOYER (in incoherism.wordpress.com, 2 août 2020).

*

« Les poètes d’Europe ont cessé de chanter – Ils ont fait de l’écriture un tremplin – D’où ils lancent des papillons de cirque – Sans aucun secret dessiné sur leurs ailes. » René Depestre, c’est le grand invité du n°50 des Hommes sans Epaules. Christophe dauphin lui consacre une étude, « poète haïtien, poète français, universel, nomade enraciné, homme banyan, métissé, solaire et souriant ». Faut dire qu’il en a rencontré du monde, Depestre : on le voit en photo auprès de Mao-Tse-Toung, de Neruda, de Césaire, de Guevara…

L’autre grand invité, c’est le Suisse Pierre-Alain Tâche : « J’ai glissé dans mon sac une offrande – un caillou rond qu’il me faudra jeter – plus loin, pour témoigner de mon passage – (Et c’est bien plus que des pierres en tas – peut-être une grappe offerte au seigneur – à sa vendange ultime, au jour qu’il a fixé… »

Dans ce numéro itou, un gros dossier (inspiré par le covid ?) sur les poètes à l’hôpital : Rimbaud, Verlaine, Artaud, Yves martin, Michel Merlen, Madeleine Riffaud, Henri Michaux, etc. avec des textes des susnommés ou celui d’Alain Morin : « En ce lieu – les hommes brouillent l’air – ou se rassemblent – On est seul – à manger l’espace – qui a le goût de panade – Le temps est un cadavre – que l’on n’enterre pas ».

Remarquable aussi la série d poèmes du camerounais Kouam Tawa : « On cherche – le buffle – sans trouver le buffle - On trouve - le buffle – sans saisir le buffle – On danse - la danse – des mangeurs de poussière ».

Christian Viguié : « Je ne sais pas qui je suis – mais il y a ton nom que je murmure – comme s’il a avait un autre air à respirer… »

Philippe Monneveux, Jean-Pierre Otte et Béatrice Pailler : « Je suis ongle – tu es papillon – Tes paupières – Je les vole – Tes lèvres – Je les vole – Tu es papillon – Je suis bec – Couteau sur ton abdomen… »

Plein d’autres choses comme l’annonce de la mort de la poète grecque Kiki Dimoula : « Ta démission est acceptée – Dommage – Tu avais tant à perdre encore ici.

Et de nombreuses critiques. »

Christian DEGOUTTE (in revue Verso, 2020).

|

Lectures :

Tout ce cinquantième numéro est orienté vers la liberté et la résistance comme si, en cette période, il fallait rappeler que la poésie est toujours une résistance à toutes les formes d’oppression, jamais une collaboration.

Les premières pages rendent hommage à Maria Andueza, personnalité foret et discrète de la scène poétique, compagne de Jean Breton, basque espagnole de la Retirada, retraite des réfugiés espagnols de la guerre civile 1936-1939.

Christophe Dauphin livre un éditorial plein d’une saine colère dite coronavirienne à propos de la mort de Guy Chaty : Qui a tué le poète Guy Chaty ? lance-t-il, cette « femme tousseuse » ? La sous-estimation des risques ? Le mépris des « expériences étrangères » ? Le court-termisme cynique politicien ? Leur incompétence ? L’Etat néolibéral et son inhumanité ? L’hôpital à la carcasse désossée par l’Etat néolibéral ? L’absence de tests, de moyens, de masques ? Marc Bloch nous dit d’outre-tombe (in L’Etrange Défaite, Société des Editions Franc-Tireur, 1946) : « Nous venons de subir une incroyable défaite. A qui la faute ?… A tout le monde en somme, sauf à eux (nos généraux). Quoi que l’on pense des causes profondes du désastre, la cause directe – qui demandera elle-même à être expliquée – fut l’incapacité du commandement. » Et plus loin : « l’épidémie a mis à nu et fait ressortir toutes les impostures de la doctrine libérale ».

Christophe Dauphin propose textes et notices de poètes à l’hôpital. Nous retrouvons Arthur Rimbaud, Antonio Tabucchi, Richard Rognet, Paul Verlaine, Madeleine Riffaud, Henri Michaux, Jean Rousselot, Stanislas Rodanski.

Le dossier est consacré à René Depestre « ou l’odyssée de l’Homme-Rage de vivre ». René Depestre, poète haïtien errant et homme d’exception dont la route serpentine le conduisit auprès de Che Guevara, Fidel Castro, Mao-Tsé-Toung comme aux côtés des poètes et penseurs Blaise Cendrars, Tristan Tzara, Jean-Paul Sartre, Pablo Neruda, André Breton, Léopold Sédar Senghor et tant d’autres.

L’un des aspects les plus intéressants soulevés par Christophe Dauphin à propos de son nomadisme est sa capacité à exiler l’exil : « Je ne suis pourtant pas un homme de l’exil, explique René Depestre ; je ne connais pas l’effondrement existentiel, la perte tragique de soi des exilés de à vie. J’ai pu partout sur mon chemin prendre des racines. Je me suis ajouté les pays de mon nomadisme. Et je ne suis pas désespéré, et j’ai fait de la mondialisation comme Monsieur Jourdain faisait de la prose, sans le savoir ! Comme aurait dit Sartre, j’ai fait de ses antagonismes de l’exil des contradictions fécondes. »

« René Depestre ne s’est jamais considéré en exil, reprend Christophe Dauphin, il n’en a jamais souffert, car, nous dit-il : « J’ai emporté avec moi Jacmel, mon enfance. Je n’ai jamais eu le sentiment d’être un exilé ; je n’ai jamais souffert de l’exil parce que depuis la plus haute Antiquité, il y a une sorte de dolorisme attaché à la notion de l’exil, à la notion de nostalgie, à la notion de saudade au Brésil, en portugais. Moi, je n’ai jamais connu cette sorte de malaise existentiel dû à l’exil, parce que j’emporte avec moi partout où je vais Haïti, mon chez-soi haïtien ; mon chez soi insulaire m’a toujours accompagné, mon natif natal fait partie de mon nomadisme, si je peux dire. »

C’est sur ce socle que René Depestre a développé une poésie puissante et joyeuse pendant « soixante années de création poétique, précise Christophe Dauphin, dont chaque mot a été lavé par la vie, dont le poète est le vaudou-l’arc-en-ciel, avançant à grands pas de diamant ; véritable journal de bord intérieur sur le qui-vive du monde, autobiographie criblée de combats, de rivières et de rêves en crue ; taillée dans la saison des îles du sang poétique, le long d’un itinéraire exceptionnel, qui unit le mythe aux nervures du vécu, des premiers poèmes en colère, au chant dionysiaque et vigoureux des passions caribéennes, avec l’étoile de tous les hommes. »

« Poème ouvert à tous les vents »

Tu as mis une paire d’ailes à ton art

Car tout poète sait quand c’est l’heure

De jeter ses dernières cages à la mer

Et de lever des voiles qui font route vers son identité.

A l’homme à qui on a tout pris : son nom,

Sa patrie, la fable de son enfance,

Le bois de ses souvenirs, sa rage de vivre.

A cet homme à qui on a enlevé ses jambes

Pour qu’il reste à jamais coincé dans ses cris.

A cet homme brisé, fourvoyé dans sa peau.

Je lègue ma fureur et mon bruit, je remets

Une colline que tous les vents traversent

Pour qu’il soit toujours en train de se battre

Et qu’il n’arrête jamais de frapper les papes

Qui vole à la vie ses perles et son orient.

A cet homme que l’horreur infinie du monde

N’a pas encore vaincu, à cet homme dompteur

Des métaux de son sang, géomètre des courbes

Lyriques de la femme, et qui répète que

La vie humaine est la fumée d’un incendie

Dont le nom n’apparaît dans aucun idiome.

A cet homme né sur un ordre du rossignol

Et à qui le feu confie ses bêtes de proie

Je réveille son droit de réinventer l’homme.

Je luis dis : « Suis-moi. Je suis le vieux soleil

Qui émerge de la douleur pour mieux sauter

Dans la vie du siècle et pour combattre

Sa routine et ses malheurs. Viens avec moi,

Homme qui ressemble à l’aventure des flammes

Et des illusions qui protestent dans mes yeux ! »

René DEPESTRE

Rémi BOYER (in incoherism.wordpress.com, 2 août 2020).

*

« Les poètes d’Europe ont cessé de chanter – Ils ont fait de l’écriture un tremplin – D’où ils lancent des papillons de cirque – Sans aucun secret dessiné sur leurs ailes. » René Depestre, c’est le grand invité du n°50 des Hommes sans Epaules. Christophe dauphin lui consacre une étude, « poète haïtien, poète français, universel, nomade enraciné, homme banyan, métissé, solaire et souriant ». Faut dire qu’il en a rencontré du monde, Depestre : on le voit en photo auprès de Mao-Tse-Toung, de Neruda, de Césaire, de Guevara…

L’autre grand invité, c’est le Suisse Pierre-Alain Tâche : « J’ai glissé dans mon sac une offrande – un caillou rond qu’il me faudra jeter – plus loin, pour témoigner de mon passage – (Et c’est bien plus que des pierres en tas – peut-être une grappe offerte au seigneur – à sa vendange ultime, au jour qu’il a fixé… »

Dans ce numéro itou, un gros dossier (inspiré par le covid ?) sur les poètes à l’hôpital : Rimbaud, Verlaine, Artaud, Yves martin, Michel Merlen, Madeleine Riffaud, Henri Michaux, etc. avec des textes des susnommés ou celui d’Alain Morin : « En ce lieu – les hommes brouillent l’air – ou se rassemblent – On est seul – à manger l’espace – qui a le goût de panade – Le temps est un cadavre – que l’on n’enterre pas ».

Remarquable aussi la série d poèmes du camerounais Kouam Tawa : « On cherche – le buffle – sans trouver le buffle - On trouve - le buffle – sans saisir le buffle – On danse - la danse – des mangeurs de poussière ».

Christian Viguié : « Je ne sais pas qui je suis – mais il y a ton nom que je murmure – comme s’il a avait un autre air à respirer… »

Philippe Monneveux, Jean-Pierre Otte et Béatrice Pailler : « Je suis ongle – tu es papillon – Tes paupières – Je les vole – Tes lèvres – Je les vole – Tu es papillon – Je suis bec – Couteau sur ton abdomen… »

Plein d’autres choses comme l’annonce de la mort de la poète grecque Kiki Dimoula : « Ta démission est acceptée – Dommage – Tu avais tant à perdre encore ici.

Et de nombreuses critiques. »

Christian DEGOUTTE (in revue Verso, 2020).

|

|

|

|

2003 - À propos du numéro 15

« Nous avons fait l’historique de cette revue dans Multiples n°54, reparlé d’elle dans Multiples n°61, au temps où elle faisait 120 pages et où Alain Castets tentait de regrouper les forces poétiques. Tout allait enfin changer (HSE n°12). Mais la rupture d’avec ce polémiste à tout crin intervient au n°15. Les racontars vont bon train. Aussi les HSE se coupent de ce poète et de son association « Clarté Poésie ». Fin du rêve de puissance. La revue n’en conserve pas moins sa bonne mine, je veux parler de son épaisseur (elle passe de 120 à 160 p.) et de sa qualité. Elle atteint même une sorte de perfection dans l’équilibre, honorant à la fois les grands noms un peu oubliés et les petits jeunes dont s’occupe le vaillant Christophe Dauphin… Les Hommes sans Épaules, une revue de poids. »

Henri Heurtebise (Multiples n°65, septembre 2004).

« Les Hommes sans Épaules, c’est plein de bons auteurs. »

Christian Degoutte (Verso n°118, septembre 2004).

« Un très beau numéro (n°15) de la nouvelle série avec un dossier « Les Poètes dans la guerre »… Les HSE ont 50 ans. Christophe Dauphin nous dit que les HSE furent au côté de Guy Chambelland pour la création d’une autre revue de grande qualité « Le Pont de l’Epée ». Saluons avec les HSE, la mémoire de Guy Chambelland. A lire avec bonheur, un bonheur qui relève de l’aventure éveillée de la poésie contemporaine. »

Jean-Pierre Védrines (Souffles n°203/204, 2004).

« Les Hommes sans Épaules n°15. Un sommaire vraiment époustouflant. »

Yves Artufel (Gros Textes n° 40, printemps 2004).

|

|

|

|

2011 – À propos du numéro 32

« Le directeur de publication, Christophe Dauphin, infatigable animateur de la revue et agitateur du Landerneau, y joue une nouvelle fois un rôle important. Après un éditorial fleuve de quatre pages qui enfonce le clou de l’émotivisme en y associant largement Reverdy, il consacre au poète de Solesmes un long dossier de plus de trente pages augmenté de photographies et de trois poèmes inédits, puis plus de vingt pages à Loïc Herry (1958-1995)... La revue contient bon nombre d’autres raisons de satisfaction : des articles dont celui, remarquable, d’Éric Sénécal sur Jacques Moulin ; des notes de lecture sur une trentaine de pages par sept contributeurs, et des poèmes, bien sûr. Ceux des poètes présentés en dossier, mais d’autres encore, tels Gabrielle Althen et Frédéric Jacques Temple, le regretté Jacques Taurand (Ne jetez pas la pierre, posez-la à côté d’une autre : c’est déjà le commencement de l’édifice), Jean-Claude Tardif, et quatre femmes de la tribu des Wah, autrement dits les-Hommes-sans-épaules. Les dernières pages Infos / Échos des HSE donnent l’actualité - parfois dépassée, pour des raisons de délais de publication, mais la poésie a le temps - des HSE et de ses membres. Une revue indispensable. »

Jacques Fournier (levure littéraire.com, décembre 2011).

" Les Hommes sans Épaules n°32, c’est comme chaque fois une quasi encyclopédie de la plus belle modernité. Ou émotivité dirait Christophe Dauphin, présenté par Monique Labidoire comme Gérard Bocholier l’est par Paul Farellier et Jacques Moulin par Éric Sénécal. Un dossier-étude très complet aura rendu jaloux Claude Cailleau, tellement féru du même poète, « Pierre Reverdy et la poétique de l’émotion », décortiqué cette fois par Christophe Dauphin, qui présente Loïc Herry « poète des falaises ». Comment se passer de ce passeur d’hommes (comme on dirait en 14-18 !) qui est aussi un diable d’homme ? On deviendrait émotiviste !"

Paul Van Melle (Inédit Nouveau n°254, jan/fév 2012).

" Les Hommes sans Épaules n°32, c'est "l'émotion, toujours l'émotion"! On l'aura deviné, ici, un dossier est consacré à ce grand poète Pierre Reverdy, par Christophe Dauphin. Dans "Une Voix, une œuvre", Éric Sénécal nous parle de Jacques Moulin, poète discret et sincère; quant au "Peintre de cœur", il s'agit de Jorge Camacho, peintre surréaliste cubain. À lire aussi dans "Les Cheveux d'Aoun", les proses de Jacques Taurand, J.-C. Tardif, Félix Labisse et Alain Breton."

Jean-Michel Bongiraud (Pages Insulaires n°23, février 2012).

"Des poèmes de Frédéric Jacques Temple et de Gabrielle Althen, ouvrent le n° 32 des HSE. Quatre femmes pour la partie anthologique (Les Wah), qui suit : Odile Cohen-Abbas, Monique Saint-Julia, Isabelle Lévesque, Katty Verny-Dugelay. Toute la vie (littéraire ou non) de Pierre Reverdy, par Christophe Dauphin : c'est clair, nombreuses images et trois inédits de Reverdy. Côté études ("Une Voix, une œuvre") : L'œuvre de Christophe Dauphin, étudiée par Monique Labidoire; celle de Gérard Bocholier, par Paul Farellier; et celle de Jacques Moulin (bien connu des lecteurs de Verso), par Éric Sénécal: que de livres publiés à eux trois !"

Christian Degoutte (Verso n°148, mars 2012).

|

|

|