Maxime ALEXANDRE

Maxime Moïse Alexandre est né le 24 janvier 1899 à Wolfisheim, près de Strasbourg, dans une famille alsacienne bourgeoise de religion juive, modérement pratiquante. Le père, Mayer Alexandre, est commerçant à Wolfisheim tout comme le père de sa femme, Mathilde Bloch : « Le lieu de ma naissance est un carrefour de civilisations, de langues, de religions… »

La double appartenance française et allemande est un double héritage de malheurs historiques. Maxime Alexandre est né dans le Reichsland Elsaß-Lothringen (territoire d’empire d’Alsace-Lorraine), partie intégrante de l’Empire allemand depuis la « cession » par la France au traité de Francfort du 10 mai 1871 : « Certes, pour un écrivain né en Alsace au début de ce siècle il y a un problème de langue, si bien que ce problème n’a cessé de compliquer et d’alourdir mon existence depuis mes quinze ans…. Je suis né en Alsace sous le règne de Guillaume II roi de Prusse empereur d’Allemagne. Le 31 juillet 1914, à quinze ans, jeté hors de la voie que j’aurais dû normalement suivre, autant dire : jeté hors du droit chemin, j’ai perdu mon enfance, la maison familiale et sa chaleur protectrice et, du même coup, il m’a fallu, à partir de ce jour, désapprendre la langue dans laquelle j’avais commencé à fixer des sentiments, à réfléchir à connaître le monde et à rêver. Mon père, en état d’alerte d’aussi loin que je me souvienne, nous fit partir, ma mère et moi, à Zürich, et il nous y rejoignit le lendemain, 1eraoût 1914. Comme la plupart des Juifs alsaciens, il avait toujours fait profession de mépriser et de dénigrer, plus malicieusement que méchamment, tout ce qui était allemand ; il s’imaginait, tout en ayant été remué par l’Affaire Dreyfus, que les Français étaient moins antisémites que les Allemands. D’ailleurs, le nom de l’abbé Grégoire, défenseur des juifs pendant la Révolution française, était gravé en lettres d’or sur les murs de la synagogue de Wolfisheim, dont mon père avait été un des donateurs. N’oublions pas non plus que la France symbolisait pour lui le bonheur de l’enfance – il était né en 1857 – et que les difficultés de la vie coïncidèrent pour lui avec l’annexion de l’Alsace-Lorraine. Il va de soi que la signification de ce départ, qui bouleversa mon existence, m’échappait… Qui étais-je en quittant Strasbourg (où nous habitions depuis trois ans) ? Fils unique d’une famille bourgeoise aisée, respectée et respectable, on m’avait destiné à faire des études médicales, à moins de m’envoyer à New York pour me préparer à prendre la sucession de trois oncles y ayant fait fortune… »

La mère et le fils rentrent à Strasbourg. Le père s’installe par prudence à Montreux, en Suisse. La mère, dénoncée par la propriétaire de leur appartement pour « sentiments anti-allemand » passe devant un conseil de guerre et est condamnée à deux mois de prison. Maxime Alexandre se rend en Suisse pour aller y chercher son père. Il y reste trois ans et demi.

Il reste un problème où personne au monde ne peut l’aider ou le conseiller : « Je ne disposais pas de mots pour m’exprimer. Ce que j’avais depuis longtemps redouté était arrivé : je maniais de moins en moins bien l’allemand, sans faire de vrais progrès en français. Du reste, très souvent, aujourd’hui encore lorsque je suis étendu après le sommeil en général en plein jour avant d'ouvrir les yeux, je vois devant moi une page ou quelques lignes imprimées en caractères gothiques. Je m’efforce de les lire, mais malgré tous mes efforts n'y parviens jamais. Précisons qu’il n’existe plus guère de livres allemands imprimés en gothique. Réminiscence, faut-il admettre, de mes premières lectures ? Je n’en sais rien. Chercher ses mots, pour le bilingue – encore que le terme soit impropre pour nommer quelqu’un qui ne possède aucune des deux langues – c’est chercher ses maux. Mon vocabulaire s’est formé au cours de mon enfance, en allemand et il est resté tel quel dans mon imagination. Au surplus, il ne m’appartient pas en propre, je ne l’ai pas formé moi-même. Ceux qui sont venus avant moi lui ont donné un contenu. Tout l’essentiel me manque : diminutifs d’affection pour l’enfant au berceau, bouts de chansons appris à l’école maternelle, noms des animaux, des arbres, des fleurs… Traduire cela de l’allemand ? Si je remplaçais par exemple une comptine allemande par une comptine française, même toute proche, je ferais de la littérature pure et simple. Mon rapport avec le vocabulaire est comme une convoitise que je n’arriverais à satisfaire qu’en en changeant l’objet… Je n’avais pas fini de me débattre avec le bilinguisme, problème aussi pénible que le mot qui le définit. À quatre ou cinq ans, je suis entré à l’école maternelle tenue par une imposante et douce Prussienne… »

Maxime Alexandre passe la plus grande partie de la guerre en Suisse où il poursuit ses études : philosophie, littérature et sociologie, à Lausanne. Il se lie avec avec le poète et romancier expressionniste alsacien René Schickele et Jean Hans Arp, fréquente le groupe des intellectuels pacifistes autour de Romain Rolland et entre en contact avec le groupe des dadaïstes (Tristan Tzara, Hugo Ball). Il s’enthousiasme pour la révolution russe : « Je me suis toujours trouvé, bon gré mal gré, ; du côté des persécutés. J’étais familiarisé avec l’idée de la Révolution russe lorsqu’elle éclata en, 1917 ».

La guerre terminée, il rentre en Alsace, mais l’isolement strasbourgeois lui est insupportable : « J’avais 19 ans quand l’Alsace est redevenue française. Né près de Strasbourg, j’ai fait mes études à l’école allemande... Je n’avais cependant, au départ, aucune envie - ni surtout, aucune possibilité - de l’abandonner au profit du français que j’avais appris dans le « Plentz » (manuel allemand de langue française). De 1919 à 1920, j’ai étudié la philosophie à l’Université de Strasbourg, mais pour avoir une licence de lettres, le plus facile était de faire celle d’allemand : je l’ai préparée en trois mois et mes notes furent 10 en composition française, 19 en allemand… Strasbourg, je dois le préciser, est une ville où l’on aime s’amuser et le besoin créant la fonction, les occasions de ce que l’on appelle s’amuser étaient nombreuses. La nuit, une des rues les plus commerçantes de la ville, la Grand’rue, devenait le rendez-vous d’un public assez équivoque. Mais j’allais passer à côté de l’essentiel, à savoir que Strasbourg, à la fois ville-frontière, ville « chaude » (plus que Marseille, je prétends) et ville ouverte aux interdits de séjour hébergeait un parc humain varié, agents secrets, Français aussi bien qu’Allemands à côté des représentants les moins reluisants du « milieu ».

C’est en 1923, jeune professeur de lettres, que le poète révolté de 23 ans fait la rencontre dans un café à Strasbourg de Louis Aragon, son aîné de trois ans, qui devient son mentor. Aragon a publié trois livres : les poèmes de Feu de joie (Au Sans pareil, 1920) et deux romans, Anicet ou le panorama (Éditions de la N.R.F, 1921), Les Aventures de Télémaque (Éditions de la N.R.F, 1922) : « Il avait, écrit Alexandre, une assurance, un brio, qui stupéfiaient le petit paysan de Wolfisheim. Il connaissait par coeur toute la littérature, toutes les littératures, plus l’archéologie, l’histoire – la grande et la petite histoire. Il jouait du piano, savait danser, jouer au poker où il appliquait un système pour perdre – ce qui le faisait toujour gagner… Que ne savait-il pas ? Habillé selon le code du jeune homme de bonne famille, il réussissait à indigner le badaud de ma bonne ville en se promenant comme moi, tête nue, innovation téméraire en 1923, et en portant des foulards provençaux – achetés chez l’antiquaire – qu’il entortillait de façon à en faire un semblant de col et un devant de chemise… Nous nous découvrîmes des goûts identiques, en littérature comme en porale, en amour comme en gastronomie, par exemple. Cela ne m’était jamais arrivé… Ne nous quittant plus, nous prenions nos repas au restaurant… Nous passions nos nuits dans des dancings… Toujous en verve, il griffonnait des petits poèmes ou des calembours sur les menus, les cartes des vins… Ce qui nous unissait principalement, et qui unissait, comme j’allais bientôt pouvoir le constater, toute une troupe, c’était – très sommairement dit – l’indignation devant le monde dont on nous proposait l’héritage. J’ajouterai sous ma responsabilité personnelle que nous étions assoifés de justice, de poésie et d’amour… »

Le 15 octobre 1923, Maxime Alexandre et Aragon sont dans le train pour Paris : « Je n’avais pas un sou en poche, mais ayant rendez-vous avec Aragon, je ne me faisais pas de souci… Aragon m’introduisit auprès de ses confrères dadaïstes, au Café Certa, passage de l’Opéra. Je connaissais un peu Breton, et à part lui je me souviens d’y avoir souvent rencontré Desnos et Benjamin Péret… Mon guide de Paris continuait de m’éblouir. Tour à tour provocant et angélique, cassant et charmeur, il se faisait partout remarquer… »

Au contact des surréalistes, qu’il rejoint en 1924, Maxime Alexandre découvre toute une génération qui pense comme lui : « Le monde me semblait, nous semblait à un tournant… la société semblait s’effriter, tout l’héritage transmis semblait se disloquer ». L’ordre du jour est de « Changer la vie », selon le mot d’ordre de Rimbaud.

Maxime Alexandre fréquente régulièrement, jusqu’en 1932, les réunions du groupe autour d’André Breton, qu’il voit quotidennement : « Je ne suis pas le premier à parler de sa tête de lion, mais il me semble que j’étais avant tout frappé par sa gentillesse de lion… Il est facile de glisser de l’idée du lion à celle du père et - peut-être parce que je suis né juif – j’ai souvent pensé, devant certaines attitudes réciproques de Breton et de ses disciples, aux relations entre Abraham et son fils Isaac. Les colères du père cachant sa tendresse, l’admiration du fils s’accompagnant de son corollaire, la haine… »

Au sein du groupe surréaliste, Maxime Alexandre est, selon son propre témoignage, « le premier à poser la question du rapprochement avec le Parti communiste », en 1927 : « Depuis le Congrès de Tours, je me trouvais du côté des scissionnistes sans avoir pu imaginer un autre choix. Dire que je faisais de la politique serait exagéré, mais dès les premières prises de positions surréalistes, je n’envisageais d’autre issue à notre révolte – si toutefois une issue était concevable, problème débattu entre nous pendant des années – que l’adhésion au Parti communiste ou du moins un compagnonnage sans arrière-pensée. Le Manifeste du parti communiste de Karl Marx et L’État et la Révolution de Lénine disaient : plus de police, plus d’armée, plus de gouvernement dans la société future. Si mon impatience m’incitait à donner à la pensée marxiste une interprétation sans doute passablement anarchiste et si mes penchants n’étaient pas entièrement en accord avec elle, j’ai cru pendant longtemps que les contradictions n’étaient pas insurmontables. Aujourd’hui, en paraphrasant un mot bien connu, je dirais : qu’il était beau le communisme avant qu’il n’y eût de communistes… »

Arrive l’affaire Aragon. Lors du la Deuxième conférence internationale des écrivains révolutionnaires : le congrès de Kharkov, auquel participent en octobre 1930 Aragon et Georges Sadoul en tant que représentants du mouvement surréaliste. Mais, sur place, Aragon se rallie à la ligne esthétique des communistes staliniens et fait l’autocritique du surréalisme.

Dans Le surréalisme et le Devenir révolutionnaire, Aragon répond à Breton, qui l’a sommé, après la parution des rapports du Congrès, de répondre à la question : « En quoi es-tu encore avec nous ? » Pour justifier sa trahison Aragon écrit que les surréalistes sont devenus des écrivains pour jeunes snobs et que la bourgeoisie a circonscrit l’action révolutionnaire du surréalisme en le confinant dans un rôle d’avant-garde.

Toute cette période, la plus riche et féconde de sa vie et de son aventure intellectuelle, Maxime Alexandre la raconte dans ses Mémoires d’un surréaliste (1968), dont la suite sera Journal 1951-1975 (1976).

En 1933, Maxime Alexandre est professeur d’allemand à Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor). Durant toute la période de l’entre-deux-guerres une profonde instabilité le caractérise. Nulle part il ne parvient à se fixer. Ses activités sont multiples et toujours éphémères : journaliste, professeur de lettres, traducteur… À la fin des années trente, il semble atteindre une relative stabilité, mais les événements se chargent de tout remettre en question.

Le 1ers eptembre 1939, déclaration de la Deuxième Guerre mondiale, Alexandre est mobilisé par la France. Désigné comme « présumé révolutionnaire » dans son casernement, il subit brimades et humiliations qu’il relate dans le récit P.R, présumé révolutionnaire (1945). Fait prisonnier par les Allemands en 1940, il parvient à se faire libérer et se réfugie dans le Midi où il retrouve Aragon. Il côtoie également Jacques Prévert et André Gide. La Seconde Guerre mondiale lui cause un traumatisme irrémédiable dont il témoigne dans plusieurs textes publiés en 1945 et 1946. Il vit caché dans le Sud Est et le Sud Ouest de la France avec sa famille, tout en travaillant pour la Résistance.

Le national-socialisme avec ses conséquences désastreuses provoque chez Maxime Alexandre une prise de conscience de sa judéité. Celle-ci marque pour le poète la fin d’une période et le point de départ d’une nouvelle recherche : « Jusque-là j’avais à peine su que j’étais juif. Quelques souvenirs d’enfance, l’attraction que la poésie des Prophètes exerçait sur moi, guère plus. Tout à coup il me fut rappelé que j’étais un des comptables, un des otages d’une promesse. Hitler ne laissa plus ignorer au plus indifférent, au plus assimilé d’entre les Juifs que bon gré malgré il assumait depuis deux mille ans une charge dépassant les proportions humaines. Il n’était plus possible de se boucher les oreilles : et vous serez livrés aux mains de l’ennemi, lorsque je vous retirerai le pain, votre soutien, que dix femmes cuiront votre pain dans un seul four et rendront votre pain au poids, et que vous mangerez sans être rassasiés. Vous mangerez la chair de vos fils, et vous mangerez la chair de vos filles. Je placerai vos cadavres sur les cadavres de vos infâmes idoles, et mon âme vous rejettera avec horreur. Ceux d’entre vous qui survivront, je leur mettrai au coeur l’épouvante, dans les pays de leurs ennemis : le bruit d’une feuille agitée les mettra en fuite. Vous périrez parmi les nations, et le pays de vos ennemis vous dévorera… (Lévitique., XXVI, 26 et 38). Le signe était sur mon front, je faisais partie du troupeau de sacrifice. Ce n’était pas le moment d’abandonner mes pareils. Je mettais au contraire une certaine fierté à revendiquer ma place marquée. Il n’y avait que des coups à recevoir. Même après avoir échappé à l’immolation, je n’étais pas délivré de l’élection noire. On était en 1945. La fumée de l’holocauste monumental restait visible au ciel, et la marque sanglante restait ouverte dans ma chair. Il me paraissait que la malédiction n’était pas levée, tu bâtiras une maison et tu ne l’habiteras pas ; tu planteras une vigne et tu n’en cueilleras pas le fruit (Deuteronomy, XXVIII, 30), il me fallait crier, crier ma solidarité : pourquoi ce silence autour de ce qui vient d’arriver aux Juifs ? Qui a honte ? Le bourreau ou la victime ?... »

Le 8 décembre 1949, Maxime Alexandre se convertit au catholicisme et Paul Claudel est son parrain qui lui écrit de son château de Brangues, le 9 août 1951 : « Le chemin que vous avez suivi est pénible, mais à quels radieux horizons il a abouti ! Les convertis sont les bénéficiaires d’un privilège inestimable, du plus véritable et du plus sublime des miracles. N’est-ce rien d’avoir abouti au buisson ardent, à la croix victorieuse, à l’amour, à la lumière ! à cette domination sur tous les êtres et tous les éléments que nous partageons avec notre Christ bien aimé ? Pourquoi vous installer dans cette attitude de vaincu boudeur et rancuneur, quand vous êtes le soldat de Celui qui a dit : - Ne craignez pas, j’ai vaincu le monde… »

Le 2 avril 1951, il écrit : « Mon catholicisme, je dois bien le reconnaître, n’a aucun fondement solide (sauf mon héritage juif). La terminologie catholique courante est vide de sens… Dans quelle direction aurait dû porter la transformation ? Toute ma vie dominée par la peur du mensonge : et cela continue… Qu’est-ce qui est vrai : ma révolte toujours persistante – ou ma résignation, toujours un peu artificielle et gênée ? Gâté par la fermeté communiste et surréaliste où je trouvais la réponse satisfaisante à quelques questions primordiales. Les réponses étaient neuves (pas le droit de dire vert après avoir dit bleu). Politique, - famille – police… armée, etc. Là où il n’y en avait pas, la dialectique suppléait à tout. L’absence de solidarité entre catholiques, alors que -abstraction faite des faiblesses humaines – chez les communistes elle est totale… Ne puis atteindre Dieu que par le sentiment – la sensibilité. Cela faisait ma force pour l’acte de la conversion et ma faiblesse pour la vie de tous les jours – ma vie de catholique – vivant dans un monde soi-disant chrétien. Dire le « Notre Père » et le « Je vous salue Marie » était merveilleux comme découverte, mais ne suffit pas pour répondre à tout. Il faut un autre enseignement pour celui que je suis devenu, pour l’homme bouleversé qui demandait à traverser le gué de Jabbok. Différence entre le coup de foudre et la vie. C’est la différence entre ma vie passée et ma vie actuelle que je ne sens pas. »

Maxime Alexandre a quitté l’enseignement et travaille au Conseil de l’Europe, à Strasbourg : « Tout y est pénible, nouveau pour moi. Le Conseil fonctionne-t-il en vue de créer ou en vue d’empêcher de créer une Europe unie ? Je suis vite arrivé à comprendre…. Ma vie personnelle (intérieure, comme on dit) est à zéro. Strasbourg ? Ce que j’y vois et rencontre souffre d’un manque de fraîcheur : ce sont les mêmes rues, les mêmes têtes, depuis mon enfance… Ce qui augmente mon trouble, c’est que le catholicisme n’a pas remplacé en moi des parties essentielles. Ainsi, je ne crois pas à l’action sociale des catholiques, même pas finalement à celle des prêtres-ouvriers. Bien entendu, parce que pour moi ce n’est pas suffisant, et non comme pour ceux qui sont contren pace que cela leur paraît trop. En poésie, c’est assez semblable. Le surréalisme m’a marqué – et là aussi il faudrait que je trouve quelque chose d’équivalent – d’équivalent comme valeur…. « Quand nous aurons pris le pouvoir, nous édifierons des pissotières en or », a dit Lénine. Je suis loin de tout cela, mais aujourd’hui encore je ne peux entendre l’air de l’Internationale sans avoir des larmes aux yeux… Changer l’homme ! ou pour être plus précis : le sortir de la nuit, c’est la ligne sur laquelle je me tiens. Le communisme, à un moment donné me paraissait répondre à mon exigence, le surréalisme de même, ensuite le catholicisme… Je n’ai besoin d’aucune étiquette, ni communiste, ni surréaliste, ni chrétienne, pour m’en tenir à ce mot d’ordre. En tout cas, libre aussi bien vis-à-vis du marxisme que du catholicisme. »

Après quelque temps d’enthousiasme, Alexandre revient de son expérience catholique avec une certaine amertume. Devant l’indifférence et l’incompréhension de la communauté des catholiques, Maxime Alexandre reprend assez rapidement ses distances avec l’orthodoxie chrétienne. Selon son ami le peintre alsacien Camille Hirtz, le nouveau converti « est resté solitaire, et il s’est senti abandonné et trahi par ceux qui auraient dû être ses nouveaux amis ».

Le retour à l’écriture de plusieurs textes en allemand au début des années 1950, témoigne d’une volonté de se ressourcer. En 1952 paraît Durst und Quelle, expression de la nostalgie de l’enfance et du retour à la mère. Une nouvelle tentative pour retrouver l’unité perdue du paradis de l’enfance, toujours inapaisée. Suivent les livres de poèmes : La Peau et les Os (1956), L’Enfant de la Terre, illlustré par Jean Arp (1965), L’Oiseau de papier, illustré de Jean Arp (1972), Circonstances de la Poésie, un choix de poèmes (1976), puis, à titre posthume : Portrait de l’auteur (1978) et un ultime livre en allemand : Das Meer sang fern von uns (Berlin, 1984). Maxime Alexandre continue à mener une vie instable, changeant souvent de résidence.

À partir de 1967 il revient définitivement en Alsace. Mais face à sa province natale, il reste distant et sceptique et confie : « Je suis né dans ce pays, j’aime ses forêts, ses rivières ; je me permets de dire parfois : la flore oui, la faune non ».

Maxime Alexandre meurt à Strasbourg le 12 septembre 1976. Homme de deux guerres, de deux langues et d’une double « religion », Maxime Alexandre n’a su trouver nulle part sa place. Il est resté « sans feu ni lieu », « étranger parmi les surréalistes, étranger parmi les communistes (et les athées), étranger parmi ses compatriotes, étranger parmi ses coréligionnaires… » Comment s’étonner dès lors que l’histoire du juif errant n’ait cessé de préoccuper le poète qui en a écrit une pièce de théâtre : Jamais je ne m'arrête - Ni ici ni ailleurs ; - Par beau ou mauvais temps - Je marche incessamment.

Christophe DAUPHIN

(Revue Les Hommes sans Epaules).

Œuvres de Maxime Alexandre, Poésie : Zeichen am Horizont (Beresniak, 1924), Mes respects (H.C 1931), Le Corsage (Éditions Surréalistes, 1931), Le Mal de Nuit (Corréa 1935), Sujet à l’amour (G.L.M. 1937), La loi mortelle (Sagesse 1939), Naissance d’Aphrodite (Éditions Les Iles-de Lérins, 1941), Les yeux pour pleurer (Le Sagittaire 1945), Durst und Quelle (Bodensee-Verlag 1952), La Peau et les Os (Gallimard 1956), L’Enfant de la Terre, illlustré par Jean Arp (P.A.B. 1965), L’Oiseau de papier, illustré de Jean Arp (Rougerie, 1972), Circonstances de la Poésie, choix de poèmes (Rougerie, 1976), Portrait de l’auteur (Rougerie, 1978), Das Meer sang fern von uns (Henssel Verlag, Berlin, 1984).

Prose : Les Desseins de la liberté (HC, 1927), Secrets (H.C 1932), Mythologie personnelle (Denoël 1934), Cassandre de Bourgogne (Corréa 1939), Hölderlin le Poète (Robert Laffont 1942), P.R., Présumé Révolutionnaire (Le Sagittaire 1945), L’amour Image (Le Sagittaire 1946), Sagesse de la Folie (H.C 1952), Juif catholique (Les Éditions du Cerf 1965), Mémoires d’un Surréaliste (La Jeune Parque 1968), Journal 1951-1975 (José Corti, 1976).

Théâtre : Le juif errant (Gallimard 1946), Le diable et sa grand-mère (Rougerie, 1979).

Essais : Histoire de la littérature allemande (Gallimard, tome II de l’Encyclopédie de la Pléiade, 1957), Histoire de la littérature alsacienne (Gallimard, tome III de l’Encyclopédie de la Pléiade, 1958), Les Romantiques allemands (Gallimard, La Pléiade, 1963).

À consulter : Le cinquantenaire du surréalisme, Maxime Alexandre vu par ses amis (H. Fagne, 1975), Maxime Alexandre, Sans feu ni lieu (Langues et cultures régionales n°12, 1989), Maxime Alexandre, un surréaliste sans feu ni lieu (revue Mélusine n°18, L’Âge d’Homme, 1996).

Publié(e) dans la revue Les Hommes sans épaules

|

||

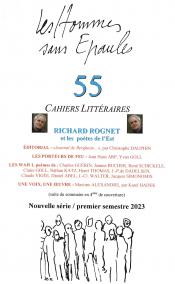

| Dossier : Richard ROGNET & les poètes de l'Est n° 55 | ||