Anne BARBUSSE

Anne Barbusse, née le 16 décembre 1969 à Clermont-Ferrand, s’installe, à l’âge de dix-sept ans, à Paris pour suivre des études de lettres. Après une agrégation de lettres classiques, elle enseigne quelques années la littérature latine à l’Université Paris VIII, avant de quitter Paris pour aller vivre dans un village du Gard. Installée depuis vingt ans, entre Cèze et Ardèche, Anne Barbusse entend vivre en accord avec ses convictions écologiques. Elle enseigne, depuis une dizaine d’années, le français aux adolescents migrants. En 2012, par passion, Anne Barbusse se lance dans l’apprentissage du grec moderne et reprend des études à distance à l’université Paul Valéry de Montpellier. Elle obtient un master traduction en littérature grecque moderne en 2017, ce qui lui permet de traduire en français, en pleine crise grecque, l’œuvre inédite en France de Takis Kalonaros (Du bonheur d’être grec, Athènes, éditions Euclide, 1975, réponse à Du malheur d’être grec de Nikos Dimou, traduit en France en 2012 aux éditions Payot).

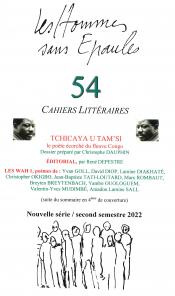

Anne Barbusse a commencer par publier des textes en revues : Phréatique dans les années 90, et dans Arpa en 1997 et en 2006, et bien sûr dans Les Hommes sans Épaules. « J’ai la force de numéroter les pages écrites, donc du vivre, l’écrivant est psychotique par essence puisqu’il se coupe du monde pour accéder au monde », nous dit Anne Barbusse, dont les poèmes (certains ont paru en revues), sont un témoignage du profond mal de vivre. Celui d’une femme en folle famine d’affection, d’une mère seule et blessée comme une île au bout de ses rails (« Ne me brusquez pas, aidez-moi »), d’où s’évadent des voyages en camisole dans la métaphore du cri. Une expression riche et très forte. Les pulsations de cœur de la douleur.

Moi, la dormante, est un journal poétique, entamé lors d’un premier séjour en hôpital psychiatrique en 2004 au début d’une dépression. Mêlant vers et prose, il témoigne d’une volonté de rendre compte d’une expérience extrême, d’une descente aux enfers à l’intérieur de soi et des autres, et de la découverte de la dureté de l’univers psychiatrique, entre médicaments et enfermement. Il s’agissait alors de garder trace, de témoigner de la maladie psychiatrique, de tous ceux qui éprouvent angoisse et souffrance à tout simplement exister et accomplir les gestes d’une journée quotidienne, alors que la dépression ôte tout élan vital et ravive toutes les questions de l’existence passée (enfance, amours, maternité). Le cahier d’écriture était alors devenu une urgence. Alors même que la dépression, dans son intensité, empêche souvent toute création et condamne au silence, le défi était de rendre compte d’un état limite au jour le jour dans l’immédiateté du vécu et non dans l’après-coup rétrospectif, et de s’arrimer aux mots, au texte, à la création, à ce qui restait, pour explorer les méandres de la pensée/du langage malade. Comme une écriture du désastre qui en soi conjure le désastre.

Les accouchantes nues est issu d’un journal écrit en 2004 lors d’un séjour à l’hôpital psychiatrique. Après Moi la dormante, publié aux éditions Unicité en 2021, qui retraçait la descente aux Enfers de la dépression avec repli sur soi et plongée dans la psychiatrie en fin d’hiver, entre médicaments et enfermement, ce recueil amorce la remontée, la sortie hors de la confrontation aux autres malades avec toutes leurs fêlures essentielles, la naissance de soi à soi, la réalisation d’avoir donné naissance. Dans une progression non linéaire et heurtée de doutes et retours en arrière, ce journal interroge part de soi, part de l’autre et part du monde, afin d’accoucher d’une vie possible et d’une écriture maïeutique, fragile mais avançante, en vers ou en prose, quêtant délivrance et juste adéquation entre un soi défaillant, tronqué, hospitalisé, et le monde plein du printemps dissonant d’avril hors hôpital. Se joue comme un triple accouchement, celui de moi-même pour réparer ma propre mère défectueuse, celui de mon fils par césarienne (accouchement confisqué par les médecins et bras sanglés), et celui d’une écriture qui elle seule répare les deux premiers accouchements. S’enfanter comme on s’écrit.

Á Petros, crise grecque « C’est une histoire grecque et française, cinématographique et internationale, plurilingue et catastrophique, antique et contemporaine, où s’entrelacent crise amoureuse et crise économique. Avec ce recueil au ton résolument actuel, Anne Barbusse nous donne à lire un texte poétique, riche et dense, mais hors normes, tant par la forme, qui ne s’interdit pas le récit – agencé comme une (petite) tragédie – que par le brassage de styles (entre tonalités lyrique et épique), faisant alterner des rythmes d’écriture amples ou saccadés. Un texte romantique dans un monde capitaliste » A.B.

La non-mère mêle ses souvenirs d’enfance dans les années 70, les figures parentales d’une froideur et d’une brutalité révoltantes et les images d’une époque marquées par la surconsommation de masse, les grandes surfaces commerciales, les jouets en plastique, la télévision, le culte de la voiture, et les tentatives de la petite fille maltraitée pour s’échapper de cet environnement par la lecture et la « contre-écriture » : « Il y a plusieurs façons d’être une non-mère. - Il y a plusieurs façons d’être une petite fille qui se débat pour survivre face à une non-mère dans les seventies avec les supermarchés qui ouvrent, les autoroutes qui se construisent, une civilisation des objets efficace et sans affect, une violence petite-bourgeoise héritée d’avant 68, une sociologie du désastre. - Et la lecture / l’écriture qui défient encore les matérialismes qui frappent. »

Christophe DAUPHIN

(Revue Les Hommes sans Epaules).

À lire : Les quatre murs le seau le lit (Encres blanches, 2020), Moi, la dormante (éditions Unicité, 2021), Les accouchantes nues (éditions Unicité, 2022), À Petros, crise grecque (Bruno Guattari éditeur, 2022), La non-mère (pourquoi viens-tu si tard ?, 2023), Recluse (Pourquoi viens-tu si tard ?, 2023), Ma douleur planétaire (Tarmac, 2024), Terra (in)cognita, poèmes sous couvre-feu (Unicité, 2024).

LES MÈRES SONT TRÈS FACILES À TUER

(extrait)

donc je dormirai en veuve séparée et souffrante

j’allongerai mon corps sur la fraîcheur des draps et des soirs

je me souviendrai des comptines de Gabriel et j’aimerai à la

folie avec des fleurs

je ne serai qu’un souvenir de mère une lueur blanche qui

sent le lait et la peur

une participation amoureuse au monde futile et sourd

- par deux fois on m’a volé mon enfant par deux fois les lunes sont tombées des ciels et

les mémoires étaient flouées mais l’amour était mûr comme

une surprise –

avant les livres se lisaient au début de la nuit avec les

images gorgées de mots

on touchait la peau de l’enfant chaque jour on l’habillait on

le lavait on le nourrissait

la vie était évidente et simple elle acquiesçait à l’histoire de

la naissance elle arrondissait

les gestes premiers et accompagnait les pas fragiles et

confiants sur la terrasse en janvier –

lumière blanche et crue, chandail bleu et blanc tricoté par

l’arrière-grand-mère déjà morte -

avant les jours étaient remplis de significations obligatoires

et pleines

avant j’avais peu de temps pour pleurer

et les nuits étaient peuplées de cris - on gravitait en deçà du

langage –

on apprenait les mots et les réalités des mots – on établissait

des liens magiques –

avant j’étais essentielle

les arbres bruissaient avec certitude et les histoires avaient

une morale elliptique

les jardins abritaient de vieux cerisiers aux branches basses

et dans les herbes d’avril

le corps de l’enfant disparaissait de verdure riante – je

faisais, chaque année, la photo

près des fleurs blanches, juste avant l‘éclosion poisseuse et

verte des feuilles – les troncs

étaient noirs comme les nuits précieuses et pleines – on

dessinait une

famille confondue de solitude crue – on flirtait avec

l’immortalité et l’ombre des fruitiers

bienveillants, les cerises pointaient et l’enfant grandissait

sans le dire – on ne voyait pas

que les jardins sont mortels que le vieux cerisier était

malade que l’enfant partait

dans le peu à peu des jours que les paradis des villages sont

plus mensongers que l’aube fine

et que l’odeur sucrée du lait s’estompait – on rangeait des

jouets inutiles dans des

caisses, on remisait les vêtements trop petits et on s’adaptait

– les branches noires

du cerisier toutes tombées, le tronc éclaté envahi de ronces

– avant j’étais essentielle –

aucun enfant ne foule plus la jungle du jardin – je n’arrose

plus les plantes sacrées – nous

avons été chassés du paradis et le chiendent le dispute au

liseron et aux ronces – nous

ne faisons plus de tartes aux fruits cueillis d’été et

d’automne – l’enfant s’est évadé,

le jardin s’écroule, la porte de la maison est fermée à clef –

les granges se taisent et la

poussière assoit l’immobilité - je dormirai d’abandon, du

sommeil heurté des mères, et je

m’enfuirai

(..)

Anne BARBUSSE (in revue Les Hommes sans Epaules n°51, mars 2021).

Entretien de Anne Barbusse avec Clara Regy (in terreaciel.net)

Vos textes tiennent de la poésie et du journal « mêlés », comment pouvez-vous nous expliquer ce ’choix’ qui à vrai dire, offre un ensemble tout à fait cohérent ?

Ce choix au départ n’a pas réellement été un choix, puis il l’est devenu. Les poèmes publiés ici sont extraits d’un recueil qui a été écrit lors d’une expérience particulière, de ce que j’appellerais un « cas-limite » d’écriture, lors d’une dépression. Il est très difficile d’écrire une dépression (qui n’est pas un état d’âme mais une maladie), car quand elle est très forte l’écriture devient impossible, c’est plus fort qu’un spleen baudelairien. La cloche de détresse de Sylvia Plath est un roman, autobiographique mais roman tout de même, écrit après coup. Il y a le Journal de Belfort de Béatrice Douvre, que je ne connaissais pas à l’époque. Dans des épisodes très sévères on ne peut plus créer. Or il y avait urgence, j’ai attrapé le cahier pour me sauver, et j’ai commencé à écrire, instinctivement, et c’est venu comme de la poésie car c’est que j’écrivais depuis toujours, et comme un journal, avec la date, pour me rattacher au réel, pour témoigner de ce qui se passait et de ce que je voyais (en moi et hors de moi), dans le réel d’un hôpital psychiatrique français dans les années 2000.

Par la suite j’ai revendiqué ce mélange journal/poésie auprès des éditeurs, j’ai refusé de le couper, j’ai juste ôté les dates, mais je voulais que l’expérience reste dans son rendu chronologique, pour que ce soit aussi un témoignage sur le vif d’une évolution psychique et physique, pas après coup (les éditions Unicité ont accepté de publier ce premier journal pour le mois de décembre 2020).

D’autre part, je pense qu’actuellement il faut revenir aux genres qualifiés longtemps de « mineurs », voire transcender les genres, qu’ils soient aristotéliciens ou plus tardifs (le sacro-saint roman), ainsi que la différence prose/poésie : non seulement on peut écrire des poèmes en prose, mais je revendique le mélange de « vers » (passage à la ligne) et de prose dans un même texte, de vers et de récit (l’antique épopée raconte en vers, on pourrait donc raconter même sans la tonalité épique). De même que je refuse d’être enfermée dans le minimalisme qui prévaut souvent dans la poésie lyrique. Il y va du renouvellement de la littérature. Je voudrais écrire des « textes » avant tout et varier selon le propos.

Enfin je ne peux pas affirmer que la poésie est intemporelle. Chaque texte est ancré dans le temps et l’espace, et c’est ensuite qu’il peut ou non devenir intemporel. On ne peut pas parler en général. On doit intégrer des dates, des éléments de la modernité, parler de supermarché et d’internet même dans un texte lyrique. L’écriture est une expérience de réel complet, non tronqué, et pas seulement de mots. Le journal inscrit le poème dans ce réel.

Vous notez aussi dans votre présentation quelque chose qui ressemble à cela ; j’écris quand « le je et le monde se croisent » vous me corrigerez si ce n’est pas tout à fait ce que vous avez écrit. Qu’est-ce qui se cache derrière cette -belle- expression énigmatique ? Mais c’est peut-être aussi une réponse à la première question.

C’est cela, la rencontre du je et du réel, du je et du monde, ou du sujet et de l’objet. Cela va très loin pour moi. Je suis consternée de l’opposition entre poésie lyrique et poésie expérimentale. Toutes deux parlent d’un je aux prises avec le monde, l’une privilégierait le je et l’autre le monde. Pour moi c’est un continuum avec un curseur qu’on déplace en fonction des circonstances, de ce dont on parle, de l’humeur. On doit pouvoir écrire entre les deux, ou écrire des deux manières si l’on veut, et ne pas être catalogué. Il y a du bon et du mauvais dans les deux positions, des écueils à éviter. Lire des revues des deux mouvances m’enrichit. J’aime entrechoquer des réalités différentes, des niveaux de réalités différents, des charges émotionnelles différentes (écrire lyrique puis décrire un objet dans le vers suivant plus objectivement). Je revendique le droit de ne pas être enfermée, d’évoluer. Il y a va aussi du renouvellement de la création. Au cinéma, celui qui fait une synthèse sublime des deux, c’est Godard, car au sein de ses expérimentations se trouve une émotion intense.

Les mots se construisent sans doute à partir de ceux que l’on a entendus et lus. Avez-vous des auteurs (poètes ou non) qui vous accompagnent au quotidien ?

L’auteur qui m’a influencée (parmi tant d’autres) a été Philippe Jaccottet : son humilité, sa façon de se défier des images, son retrait du monde et sa recherche de l’expression juste face à la nature, ses carnets ou « semaisons », journaux poétiques. A l’époque des textes publiés aujourd’hui j’avais souvent en mémoire ses Leçons et Chants d’en bas.

Par la suite, ces dernières années, à la suite de rencontres fondatrices, j’ai été influencée essentiellement par des cinéastes. Le cinéma pour moi est un art total, englobant la poésie, associant image, texte, musique, sculpture. J’ai trouvé là un moyen d’expression relativement jeune qui m’a révélé une poésie insoupçonnée, de la Nouvelle Vague aux indépendants américains, en passant par Kiarostami ou Pasolini, les premiers Gus Van Sant ou Safdie. Après des études de lettres, c’est auprès des cinéastes que j’ai ressenti le besoin de nourrir mon regard, de l’enrichir à partir d’expériences artistiques nouvelles et parfois fulgurantes : par exemple Tarnation de Jonathan Caouette, le poétique Dolls de Kitano, les films-journaux d’Alain Cavalier, Théo Angelopoulos ou Les rencontres d’après minuit de Yann Gonzalez. Des films-poèmes, du cinéma non exclusivement narratif. Je crois que j’avais besoin de diversifier mon regard en associant le texte et l’image, et le mouvement. Et le cinéma a ensuite influencé mon écriture, m’a ouvert d’autres pistes, j’ai écrit des textes sur des films, textes poétiques et non critiques proprement dit. La première fois que j’ai réussi à sortir de cet hôpital, c’était pour aller voir Du Mali au Mississippi de Martin Scorsese, superbe documentaire sur le blues et la douleur muée en création.

Et pour terminer, c’est presque devenu la… coutume : si vous deviez définir la poésie en 3 mots quels seraient-ils ?

Au début je me suis dit que j’étais incapable de répondre à la question. Puis me sont venus l’un après l’autre trois mots.

Création. C’est l’étymologie même de poésie. C’est aussi recréation, à partir de sa propre vie, tentative d’en faire quelque chose. La traduction de poésie aussi pour moi est création, recréation, car il faut que le texte produit « sonne » aussi bien que le texte source, trouver l’adéquation optimale entre le fond et la forme, avec d’autres sonorités, mais en gardant le même rythme. On fabrique un autre texte, sauf qu’on a des contraintes de départ, posées par l’auteur, mais qui sont fécondes et permettent de créer encore.

Langage. Rencontre avec les mots, tentative de les faire exploser et vivre différemment, travail sur la langue qui permet une sortie hors du langage courant et quotidien qui souvent perd son sens par usure.

Consolation. Au sens antique de genre littéraire qui console de la mort, sauf que ce n’est pas en mettant en avant des thèmes philosophiques, mais c’est la poésie même qui est la consolation, l’écriture même. L’époque contemporaine parlerait d’art-thérapie, mais je trouve que consolation est plus humble. Après la mort des dieux, après le saccage écologique actuel opéré par le capitalisme, la poésie est une façon d’habiter le monde (notre maison, l’oikos) qui nous console (un peu), un chemin possible, une quête salutaire.