Albert SCHWEITZER

SUR LES « MALGRÉ-NOUS », AVEC UN ENVOI D’ALBERT SCHWEITZER

« L’éthique du respect de la vie nous empêche de faire croire par un silence complice que nous sommes devenus insensibles à tout ce que les hommes pensants que nous sommes devraient ressentir. Elle nous incite à nous tenir mutuellement en éveil devant cette souffrance et à parler et agir sans crainte selon la responsabilité que nous sentons ensemble peser sur nous... »

Albert Schweitzer

Durant la Première Guerre mondiale, 18.000 Alsaciens-mosellans réfractaires quittent leurs familles pour s’engager dans l’armée française, alors que 380.000 conscrits Alsaciens et Mosellans, de nationalité allemande depuis l’annexion de 1871, à l’instar de Nathan Katz, sont enrôlés dans l’armée du Kaiser. À l’inverse, le docteur Albert Schweitzer[1], l’illustre Alsacien sans frontière qui exerce dans l’hôpital qu’il a fait construire en 1913 au milieu de la forêt, à Lambaréné, au Gabon (Afrique- Équatoriale-Française), est mis en garde à vue par les Français avec sa femme Hélène, avant qu’ils ne soient arrêtés, considérés comme prisonniers de guerre et internés en France dans un camp de prisonniers civils à Notre-Dame-de-Garaison dans les Hautes-Pyrénées. En mars 1918 ils sont transférés au camp de Saint-Rémy-de-Provence. Les civils alsaciens et mosellans sont une nouvelle fois, encore et toujours suspectés : « Têtes de Français » pour les Allemands, qui en arrêtent 1.440 ; « Prussiens » pour les Français, qui en arrêtent et en internent autant. Au mois de juillet, Hélène et Albert bénéficient d’un échange de prisonniers entre la France et l’Allemagne et regagnent l’Alsace le 8 août 1918.

Vingt-deux ans plus tard, un nouvel armistice est signé le 22 juin 1940. Comment en est-on une nouvelle fois arrivé là ? Dès 1915, Albert Schweitzer (in Psychopathologie du Nationalisme, Arfuyen, 2016) a disséqué la question du nationalisme : « L’idée s’imposa donc d’elle-même que seuls de grands événements extérieurs pourraient sortir le pays de son état de crise et de misère intérieure. Les peuples et les gouvernants se faisaient insidieusement à l’idée qu’une guerre était envisageable, voire souhaitable ; on admettait d’avance qu’il ne faudrait pas empêcher tel ou tel incident d’enclencher la catastrophe. Et un emballement paraissait d’autant plus irrésistible que le début des hostilités marquerait aussitôt la suspension de la liberté d’informer, que les lois d’exception deviendraient la règle, que la plupart des hommes valides avaient fait leur service militaire obligatoire et appris sa discipline. Chaque peuple connaissait la lamentable situation intérieure des autres nations et se mettait donc à croire que pour elles la guerre pourrait représenter une issue à leur crise. Le sentiment d’insécurité, dans un climat de menace mutuelle, trouvait là à se renforcer, n’excluait pas la catastrophe, y poussait au contraire. On estimait aussi que les États ne seraient pas capables de continuer encore longtemps à augmenter le budget de leur armée et qu’en conséquence ils seraient tentés de mettre un terme à leurs dépenses en déclenchant une guerre. À tout cela s’ajoutait l’influence que la militarisation grandissante de la société exerce sur le psychisme des peuples. Le nombre des hommes enrôlés dans l’armée ou travaillant pour elle n’a cessé de croître. De sorte qu’une vision principalement militaire des choses finit par pénétrer des cercles de la population de plus en plus larges et fit monter une agressivité qui était perçue comme une menace potentielle à l’extérieur davantage qu’à l’intérieur du pays. Or, à l’intérieur aussi les conflits s’aggravaient entre les civils et les militaires et vu le rapport des forces préparaient la voie à la domination de ceux-ci, sous une forme ouverte ou de manière dissimulée. Avec la crainte chez ces derniers que malgré tout le peuple ne se montrera pas, le moment venu, assez patriotique et pas autant que leur Realpolitik le réclame. C’est pourquoi on prit soin de conditionner les jeunes générations à l’esprit de la guerre. Il s’est développé toute une littérature pour la jeunesse, qui écartait les considérations morales et se fixait pour seul idéal de cultiver le patriotisme, devenu nationalisme, et de justifier ainsi les pratiques de la Realpolitik… C’est de cette manière que de crise économique en crise psychologique, par décomposition de la vie spirituelle des peuples, les États européens se sont mis en toute conscience sur le pied de la guerre et qu’il n’y avait plus qu’une incertitude : quand, à quelle occasion, par quel incident ? Voilà comment la Realpolitik se préparait virilement au pire. Quelle ironie de la civilisation : cet incroyable éloignement des peuples les uns des autres, l’étrangeté grandissante entre eux, alors que les nouvelles conditions matérielles permettent aux gens de voyager facilement, au-delà des frontières nationales, et de faire connaissance ! Que n’a-t-on pas espéré du développement des moyens modernes de locomotion, chemins de fer, automobiles ? Que n’a-t-on pas espéré du développement de la presse, capable de diffuser en abondance les informations d’un point de la planète à l’autre ? Il paraissait indéniable que si les hommes et leur culture ne cessent de circuler entre les nations, une compréhension mutuelle devrait en naître et que se renforcerait la conscience de faire partie d’une même humanité. Cette idée d’une fraternité universelle dans les temps modernes a inspiré vers le milieu du XIXe siècle des discours enflammés. La génération que nous avons vu disparaître en restait convaincue jusqu’au bout. Mais nous, il nous faut bien constater que c’était une illusion. » Albert Schweitzer ajoute : « Lorsque les principes et les valeurs éthiques générales ne sont plus assez puissants pour réguler un sentiment comme l’amour de la patrie, lorsque celui-ci n’est plus éclairé par la raison morale, il se met à croître et à proliférer. Dans la mesure où les autres idéaux s’effondrent, l’idéal national, seul survivant, devient l’idéal des idéaux ; dans la mesure où nous laissons se perdre les biens de la civilisation, le nationalisme paraît incarner seul ce qui en reste et suppléer ainsi à leur manque. » Le nationalisme et la culture de l’identité nationale ont conduit à une faillite de la conscience internationale : « Aucun peuple ne se sentait plus responsable de l’humanité de la civilisation en lui et en dehors de lui. »

Schweitzer n’est pas entendu. La guerre et le fanatisme sont en marche plus que jamais. L’Allemagne nazie annexe l’Alsace-Moselle par le décret du 18 octobre 1940 signé par Adolf Hitler. Le gouvernement de Vichy proteste très mollement, comme celui de Thiers en 1871. Le 23 août 1942 paraît le « Décret du Ministère de l’Intérieur du Reich sur la nationalité en Alsace, en Lorraine et au Luxembourg », accordant la nationalité allemande aux habitants de ces régions : sont considérés comme Allemands les personnes de souche allemande, c’est à dire dont les deux grands parents sont allemands, sont nés en Alsace, en Lorraine ou ailleurs dans le Reich. Le 25 août 1942 pour l’Alsace et le 29 pour la Moselle, sont publiées les ordonnances sur le service militaire obligatoire dans l’armée allemande pour les Alsaciens, Mosellans. De nombreux jeunes alsaciens et mosellans tentent de fuir. La Sippenhaft (« responsabilité du clan ») est instaurée par ordonnance du 1er octobre 1943 du Gauleiter Wagner. Cette loi nazie étend la responsabilité de l’individu à ses proches. En cas de défaillance ou désertion d’un appelé, sa famille est condamnée : déportation en Pologne et en Silésie, confiscation des biens, comparution devant le Tribunal d’exception. Le 12 février 1943, 18 jeunes gens du village de Ballersdorf (Haut-Rhin), qui fuient l’incorporation de force sont arrêtés à la frontière Suisse, puis fusillés au camp de concentration de Natzweiler-Struthof. Le 15 février, leurs familles sont arrêtées et déportées au camp de Schirmeck, puis dans des camps de travail en Allemagne.

L’Alsace et la Moselle occupées « fournissent » 1 % du contingent total des forces armées allemandes, soit 130.000 hommes dont 100.000 Alsaciens et 30.000 Mosellans enrôlés de force. Beaucoup de jeunes gens ont moins de dix-huit voire dix-sept ans et se retrouvent principalement sur le front de l’Est à combattre l’URSS. Parmi les 130.000 hommes appelés par le Troisième Reich, environ 30 %, 39.000 hommes, sont tués ou portés disparus. 3.000 à 6.000 meurent dans le camp russe de Tambov. Ajoutons 30.000 blessés et 10.000 invalides.

À la libération, les « malgré-nous » sont considérés en Alsace comme des victimes, alors qu’en France « de l’intérieur », on parle aussi sans discernement, par rapport à l’enrôlement forcé sous la menace, de criminels de guerre. La division Waffen-SS Das Reich, responsable du massacre de Tulle le 9 juin 1944 (99 habitants de Tulle sont pendus et 149 hommes sont déportés à Dachau) et du massacre d’Oradour-sur-Glane le 10 juin 1944 (643 hommes, femmes et enfant sont assassinés dans un village réduit en cendres), comptait dans ses rangs treize Alsaciens incorporés de force et un engagé volontaire, Georges René Boos. Le procès du massacre d’Oradour, à Bordeaux, en 1953, se déroule dans une ambiance extrêmement tendue entre l’opinion publique limousine et l’opinion publique alsacienne. Le 12 février 1953, douze « malgré-nous » sont condamnés à des peines de travaux forcées, alors que l’engagé volontaire est condamné à mort. Un « malgré-nous » est acquitté, car il a prouvé son absence à Oradour. Le verdict provoque colère et indignation en Alsace : les cloches sonnent le tocsin et l’association des maires du Haut-Rhin fait placarder un texte dans toutes les communes du département : « Nous n’acceptons pas. Toute l’Alsace se déclare solidaire avec ses treize enfants condamnés à tort à Bordeaux et avec les 130.000 incorporés de force… » Les douze condamnés aux travaux forcés sont amnistiés par la loi du 20 février 1953, ce qui provoque une véritable révolte à Oradour et dans le Limousin.

Geoffroy Diebold (in Le Courrier du mémorial n°33, avril 2019) affirme qu’au regard des 130.000 alsaciens-mosellans incorporés de force dans l’armée allemande, il y eut 2.428 engagés volontaires (dont 1.442 pour la Wehrmacht et 871 pour la Waffen SS). Contraints de porter l’uniforme ennemi sous peine de représailles contre leur famille, les incorporés de force furent très majoritairement affectés dans des unités combattant sur le front russe. Battus par les soldats soviétiques, ils furent près de 15.000 à être expédiés vers le cauchemardesque camp de Tambov, à 450 km de Moscou, où 3 à 6.000 d’entre eux périrent, victimes de sous-alimentation, de dysenterie et des températures polaires. Le dernier « malgré-nous » n’en revint qu’en 1955. Les incorporés de force ou leurs ayants-droits ont reçu comme compensation à cette cruelle épreuve de l’État allemand, 1.400 € entre 1984 et 2008 et 2017. Une retraite de combattant et pour certains une pension d’invalidité de la part de l’État français.

En 2010, Nicolas Sarkozy est le premier président français à rendre un hommage public aux « malgré-nous » dont l’histoire a été une longue source de malentendus et de méfiance entre le reste de la France, l’Alsace et la Moselle : « Les « malgré-nous » ne furent pas des traîtres mais au contraire les victimes d’un véritable crime de guerre. On leur mit un uniforme qui n’était pas celui du pays vers lequel allaient leur cœur et leur fidélité. On les força à agir contre leur patrie, leur serment, leur conscience ».

Christophe DAUPHIN

(Revue Les Hommes sans Epaules).

[1] Philosophe, musicien (spécialiste de de l’œuvre de J. S. Bach), pasteur protestant, théologien, essayiste, auteur d’une quarantaine de livres, et médecin, Albert Schweitzer, né en 1875, à Kaysersberg, est rendu célèbre par l’hôpital qu’il développe dans la forêt équatoriale au Gabon en 1913. En 1952, le prix Nobel de la paix lui vaut une aura internationale. « Homme au service d’autres hommes », tourné vers l’action, il est le précurseur de l’action humanitaire, de l’écologie, de l’antispécisme et, ami d’Albert Einstein, du désarmement nucléaire. Sa pensée repose sur la notion de « respect de la vie » (Ehrfurcht vor dem Leben) et de son indignation devant la souffrance. Il est mort le 4 septembre 1965, à l’âge de 90 ans, à Lambaréné. Schweitzer écrit (in L’Ethique et la Civilisation, Alsatia, 1976) : « Je suis vie qui veut vivre, entouré de vie qui veut vivre… L’éthique consiste donc à me faire éprouver par moi-même la nécessité d’apporter le même respect de la vie à tout le vouloir-vivre qui m’entoure autant qu’au mien. C’est là le principe fondamental de la morale qui doit s’imposer nécessairement à la pensée. Le bien, c’est de maintenir et de favoriser la vie ; le mal, c’est de détruire la vie et - de l’entraver… Un homme n’est réellement éthique que lorsqu’il obéit au devoir impérieux d’apporter son assistance à toute vie ayant besoin de son aide, et qu’il craint de lui être dommageable. Il ne se demande pas dans quelle mesure telle ou telle vie mérite la sympathie par sa valeur propre, ni jusqu’à quel point elle est capable d’éprouver de la sensibilité. C’est la vie en tant que telle qui est sacrée pour lui. Il n’arrache pas étourdiment des feuilles aux arbres ni des fleurs à leur tige et fait attention de ne pas écraser inutilement des insectes… Je ne peux faire autrement que de m’en tenir au fait que, chez moi, le vouloir-vivre se manifeste sous la forme d’un désir de ne faire qu’un avec un autre vouloir-vivre. Ce fait est pour moi une lumière qui brille dans les ténèbres. L’ignorance qui subjugue le monde est levée pour moi, je me sens affranchi du monde. Le respect de la vie me jette dans des perplexités que le monde ne connaît pas. Il me comble d’une félicité que le monde ne peut pas donner. Lorsqu’en pleine euphorie d’être différents du monde, moi et mon prochain nous nous prêtons assistance dans la compréhension mutuelle et le pardon, alors qu’ailleurs l’un tourmenterait l’autre, l’antinomie qui déchire le vouloir-vivre se trouve supprimée. Là où un insecte est sauvé d’une mare, une parcelle de vie s’est consacrée à une autre parcelle de vie et l’antinomie de la vie cesse. Chaque fois que je me dévoue d’une façon quelconque à une autre vie, mon vouloir-vivre limité fait l’expérience de son unité avec l’infini, où la vie forme un tout. J’y puise un réconfort qui me préserve contre le danger de périr de soif dans le désert de la vie. C’est pourquoi j’admets que le but de mon existence est d’obéir à cette révélation supérieure du vouloir-vivre que je porte en moi. Je choisis de consacrer mon action à supprimer, dans la sphère de mon influence, l’antinomie qui déchire le vouloir-vivre. Connaissant l’essentiel qui seul importe, je laisse de côté les énigmes du monde et de mon existence dans le monde… »

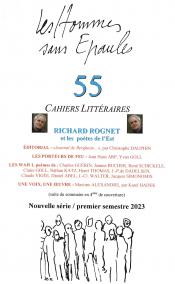

Publié(e) dans la revue Les Hommes sans épaules

|

||

| Dossier : Richard ROGNET & les poètes de l'Est n° 55 | ||